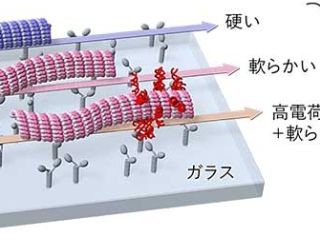

東京大学(東大)は10月11日、主要な分子モーターの1つである「KIF3B」の機能不全マウスを作製したところ、胎児期の四肢の原基である「体肢芽」において、形態形成因子「ソニック・ヘッジホッグ(SHH)タンパク質」の濃度勾配が崩れて多指症となったことから、さまざまな実験手法を駆使してSHHタンパク質を巡る分子群の挙動を解析し、その濃度勾配形成メカニズムの解明に成功し、新たに「陸上競技場モデル」を提唱したことを発表した。

同成果は、東大大学院医学系研究科分子細胞生物学専攻の王碩特任研究員、同・田中庸介講師、同・徐璎特任研究員(研究当時)、同・竹田扇准教授(研究当時)、同・廣川信隆特任研究員/東大名誉教授らの研究チームによるもの。詳細は、「DevelopmentalCell」に掲載された。

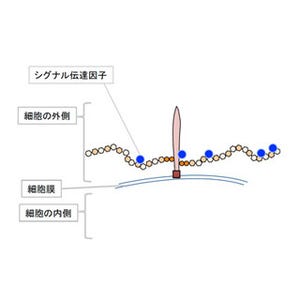

形態形成因子(モルフォゲン)は、発生や再生の初期段階において組織内で濃度勾配を形成し、器官の形態形成を司る生体内物質の総称で、「形づくりの座標軸」を提供する物質だとされている。中でもSHHタンパク質は、細胞の増殖や分化、四肢の発生、血管新生および腫瘍形成などに関与する多機能タンパク質として知られ、重要なモルフォゲンの1つとされている。そのため、その濃度勾配がいかにして作られるかを知ることは、ヒトの身体がどのように作られるかという根源的な疑問を解くものだとされる。

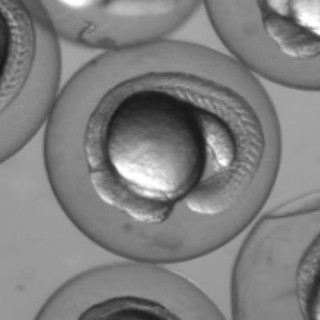

今回の研究は、細胞中で物質を輸送するキネシン分子モーターKIF3Bの条件付きノックアウトマウス作成をしている中間段階で、偶然、多指症を示すKIF3B機能不全マウス(Kif3bLacZ/LacZマウス)が生まれたことがきっかけになったという。

KIF3B機能不全マウスでは四肢の親指の近傍に、余分にもう1本の親指が生え、指が合計6本になることが確認されたことから、研究チームは今回、分子モーターKIF3Bの機能不全マウスの解析から、SHHタンパク質の挙動と「FGF-PI3K」シグナル伝達経路との間の新たな関係を見出し、SHHタンパク質の濃度勾配が形成される仕組みについて、新たな仮説として「陸上競技場」のような体肢芽の二層モデルを提唱することにしたという。