NECは9月22日、同社が成長事業と位置付けるグローバル5G事業の進捗や今後の戦略について説明するオンラインメディアブリーフィングを開催した。

NECは2021年度から2022年度を積極投資期と位置づけ、Open RAN Alliance準拠の5G無線装置(O-RU)を中心としたハードウェア製品を市場投入し、国内外の通信事業者とOpen RAN導入とネットワークの構築に向けた実証実験を進めている。

説明会では、2023年度から2025年度にかけて投資回収を図る事業戦略が示された。Open RANの実用が広がり、運用の効率化や自動化ニーズが顕在化することを見越して、NECは2023年度以降にシステムインテグレーションやOpen RANの運用業務を支援するSMO(Service Management and Orchestration)などの高付加価値なソリューションを提供し、収益向上を目指す方針だ。

国内外で投資の時期ズレ発生も、2025年度の目標は達成見込む

2021年に策定した「2025中期経営計画」にて、NECはグローバル5G事業の目標値として売上収益1900億円、調整後営業利益率10%を掲げた。直近の2022年度については、期初計画では売上収益1100億円を見込んでいたが、現在は820億円に下方修正している。

業績見直しの背景には、国内外の顧客の投資シフト(投資の時期ズレ)がある。国内では部材ひっ迫などの影響により国内の一部顧客で投資シフトがあった。また海外でも、欧州以外の地域のBrownfield(4G以前のレガシーな通信インフラを保有する事業者)の顧客でOpen RAN検証の遅れがあったり、既存のネットワークからのマイグレーションに対する慎重姿勢から投資シフトがあったという。

だが、国内外ともにOPEN RANに対する顧客の関心や投資意欲は依然として高く、2023年度以降に大規模な商用案件の立ち上がりも見込めることから、NECは2025年度の目標達成を見込んでおり、当初の計画通りに事業を推進する方針だ。

グローバル5G事業を統括するNEC 執行役員常務の河村厚男氏は、直近の事業動向と今後の対応方針について、「OPEN RANのトライアルが先行する国内では戦略的に部材確保を進め、想定していた顧客の受注も確保できていることから、第2四半期(7~9月)以降には業績が回復する見込みだ。海外については、Brownfield顧客が4Gの頃よりも緩やかな立ち上がりになっていると実感する。今後、Vodafone、Telefonicaなど欧州のBrownfield顧客での商用稼働やトライアル実績を積み重ねることで、OPEN RANの実効性を証明し、市場停滞の解消および需要喚起を進めていく」と語った。

NECはOpen RAN市場の成長率(2022年~2025年)について、CAGR(年平均成長率)30%以上を見込む。また、事業者数も今後1~2年で増加し、2025年度にはグローバルの通信基地局のうち約30%がOPEN RAN仕様のものになると予想する。

2022年9月時点で、NECでは商用案件が5件、実証実験などのトライアル案件が23件、プロスペクト(見込み)段階の案件が30件ある。今後は実証を経た顧客とのエンゲージメントを深めていき、2025年度までに10~15件の商用案件を獲得。1顧客あたり数十から数百億円規模のビジネスを創出し、売上収益1900億円、調整後営業利益率10%の目標達成を目指す。

「通信基地局の市場規模は3.5~4兆円前後と考えており、このうちOPEN-RANの市場は1兆円を超えると予想する。当社は同市場で15~20%のシェア獲得を念頭に事業を推進する」(河村氏)

5Gポートフォリオを拡充 - 2022年度末にvRANの製品を提供

2022年度は売上拡大を目指し、引き続き、顧客エンゲージメントの深化と5Gポートフォリオの拡充、それらを支える体制強化を推進する。

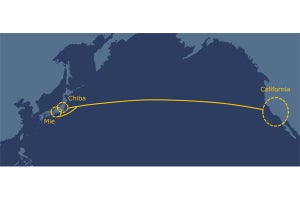

顧客エンゲージメントの深化では、欧州を中心にOpen RANの商用システムの構築実績を増やして市場形成を目指す。そのためにシステムインテグレーション体制を拡充するほか、日本・米国・オーストラリア・インドの4カ国による戦略対話であるQUAD(Quadrilateral Security Dialogue)に対応すべく、OPEN RANのセキュリティ面も強化していく。

5Gポートフォリオでは、新たにO-RUで各国の周波数に合わせた機種を18機種、ローバンド5Gに対応したものも含めて提供する予定だ。

CU/DU(Central Unit/Distributed Unit)では、2021年11月にNTTドコモと仮想化基地局(vRAN)の性能評価を開始したが、2022年度はインテルやクアルコムなどのチップベンダーとの連携を進める。2022年度末にはvRANの製品を市場投入するという。

SMOの領域ではAIやML(機械学習)を活用して、バッテリー消費を抑制するエナジーセービングや無線通信の高速化技術であるMassive MIMO(マッシブマイモ)の最適化の機能などを実装して、運用高度化を支援していく方針だ。

事業推進のための体制強化では、欧州、北米、インドを中心に、5G技術を兼ね備えた企業のM&Aなどを通じてリソース拡充を進める。