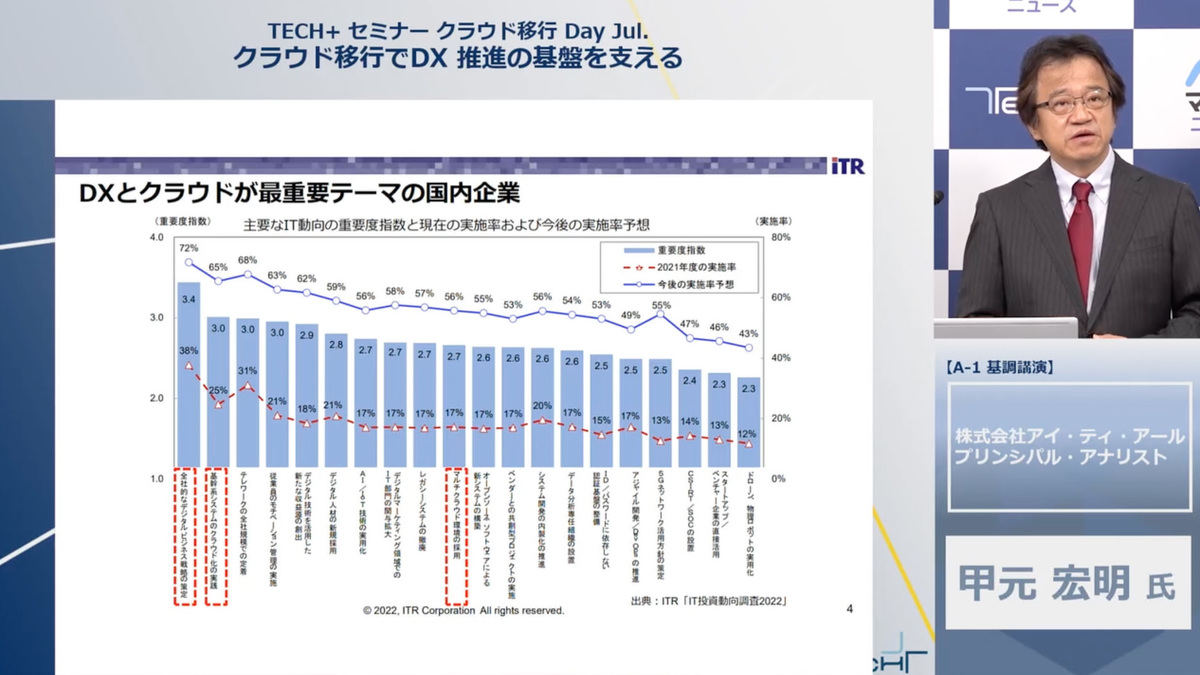

アイ・ティ・アール(ITR)が毎年発行する「国内IT投資動向調査報告書」を見ると、ここ数年は「全社的なデジタルビジネス戦略の策定」、および「基幹系システムのクラウド化の実践」が重要度指数ランキングの第1位と2位を占めている。DXとクラウド化を重要視しているのが、近年の日本企業の傾向と言えるだろう。

一方で、クラウド移行に対しては、コストや時間が掛かりすぎる、ビジネスにとって価値が低いといった否定的な意見も多く聞かれる。DXを推進するにあたって、クラウド移行をどのように考えていけばよいだろうか。

7月21日に開催された「TECH+セミナー クラウド移行Day 2022 Jul. クラウド移行でDX推進の基盤を支える」では、ITR プリンシパル・アナリストの甲元宏明氏が、クラウド移行でDXに貢献するためのアプローチについて解説した。

国内企業のDXおよびクラウド化の動向

甲元氏はまず、同社の調査結果を基に近年のDXおよびITインフラ活用動向について紹介した。

年間売上高300億円以上の国内企業でITインフラに関与している人を対象に、ITRが2020年11月に実施した調査によると、約6割の企業がPaaS/IaaS、約6割の企業がプライベートクラウド、半数の企業がハイブリッドクラウドを活用。約1/3の企業が、クラウドネイティブアプリケーションを利用しているという。

自社のクラウド活用パターンは、ハイブリッドクラウドであるとした企業が最も多く、次いで複数のパブリッククラウドを利用するかたちが多かった。また、既存オンプレミスシステムの約3分の1がクラウド(SaaS以外)への移行を計画している一方、既存オンプレミスシステムの約2割が今後もオンプレミスを継続することも明らかになっている。

こうした中、クラウドネイティブアプリケーションを全社的に利用している企業は、DX専任組織およびCDOを設置しており、ビジネスが非常に好調な企業であるという共通点があった。

クラウドネイティブアプリケーションは、オンデマンドかつセルフサービスで使える、多種多様なネットワークおよびデバイスがサポートされている、オートスケールやサービス利用状況の計測/レポートが可能である、従量課金制であるなどといったメリットがあるが、オンプレミスの既存システムを単にクラウドに移行しただけでは、これらの良さを享受することは難しい。従来のITシステムとは考え方を大きく変える必要がある。

「DXでは、厳密に調査してから仕様を決め、アプリを作るという従来のやり方は通用しません。多数のアイデアを出して、それを評価するための最低限の製品・サービスをつくり、顧客の反応を見ながらアイデアを調整していくというサイクルを繰り返すリーンスタートアップが重要です。そうして学習した結果、ピボットすることも想定の範囲内になります。DXにおいて求められているのは、早期立ち上げ、先進技術の活用を含む新規機能の追加、柔軟な拡大縮小、顧客や利用者の要求に即した迅速かつ継続的な改善なのです」(甲元氏)

既存アプリケーションをそのままクラウドへ移行する「クラウドリフト」に価値はあるか

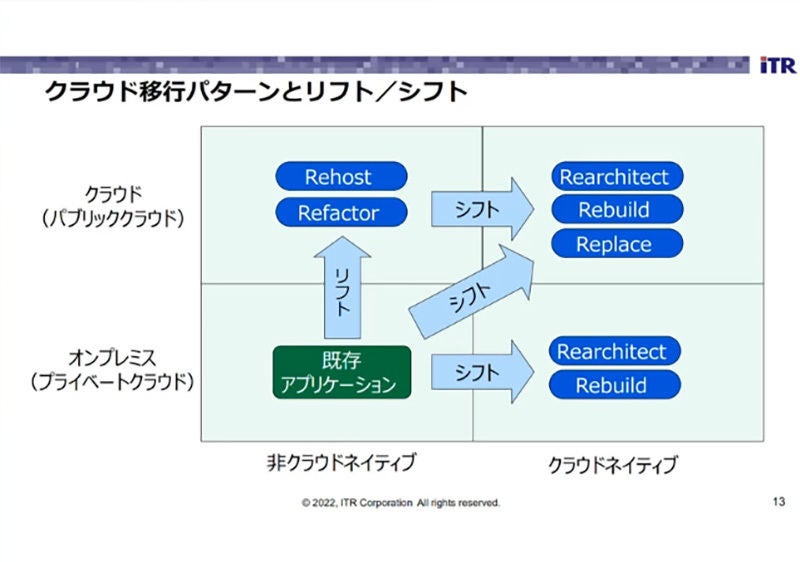

甲元氏は、ここでクラウドネイティブと非クラウドネイティブの関係性について触れた。

甲元氏によると「クラウドネイティブ×パブリッククラウドが目指すべき姿」としながらも、「オンプレミスでクラウドネイティブも可能」だと言う。既存アプリケーションが上図左下のオンプレミス×非クラウドネイティブにあるとすると、「クラウドリフト」とは、これをクラウド化し左上の象限に移行すること、「クラウドシフト」とは非クラウドネイティブからクラウドネイティブへ移行することを指す。

「クラウドリフトには価値がないかと言うと、そういうわけでもありません。リフトしてからシフトするのが一般的なアプローチだと言えます。リフトするだけで十分な効果があります」と甲元氏は語る。直接シフトする場合に比べてクラウドの利点は劣ってしまうことになるが、全てのアプリケーションをシフトすることは、現実的に考えるとコスト面および時間面で問題があるためだ。

「特に大企業の場合、100を超えるアプリケーションを運用しており、それらを全てシフトすることは非現実的でしょう。移行期間および費用を考えると、リフトを早く終えて、必要なアプリケーションからクラウドネイティブへシフトしていくというアプローチが有効です」(甲元氏)