「スタートアップワールドカップ2022」日本予選開催

ペガサス・テック・ベンチャーズはこのほど、グランドハイアット東京においてスタートアップピッチコンテスト「スタートアップワールドカップ2022」の日本予選を開催した。

スタートアップワールドカップは同社が主催するグローバルビジネスコンテスト・カンファレンスであり、2017年の開催を皮切りに今回で4回目を迎える。世界の70以上の国と地域で予選が行われ、各地域予選で優勝した企業は9月30日にサンフランシスコで開催される世界決勝戦へと駒を進める。世界大会では優勝投資賞金約100万米ドルを賭けて戦うこととなる。

今回開催された日本予選には以下の10社が出場した。なお、日本予選ではジャパネットグループとセガサミーグループからそれぞれ5000万円ずつの投資賞金が提供される。

| ZENKIGEN | AIを活用して企業のオンライン採用を支援 |

| Terra Motors | EV向けの充電サービスを展開 |

| ラトナ | 各種移行作業の実施など |

| ビードットメディカル | 粒子線がん治療に関わるコンサルティングを行う |

| ispace | 月面資源開発の事業化に取組む |

| WizWe | 行動習慣化をサポートするためのプラットフォームを提供 |

| ジョリーグッド | VR・AI技術を活用した医療教育サービスを提供 |

| SkyDrive | 空飛ぶ自動車や重量物運搬ドローンを開発 |

| UPBOND | ブロックチェーン技術を活用したマーケティング支援ツールを提供 |

| HOMMA Group | 家電と住宅設備をつなぐスマートホーム技術を提供 |

同イベントの開催にあたり、ペガサス・テック・ベンチャーズ創業者兼CEOで、スタートアップワールドカップの会長を務めるAnis Uzzaman(アニス ウッザマン)氏は、「アフリカや南アメリカ、東南アジアといった発展途上国の企業家と先進国の投資家をつなぐための仕組みを作りたいと思って開始したのがこのイベントだ。今回の日本予選には200社以上のスタートアップから申し込みがあり、最終的に10社を絞り込んだ。ここに残った各社とも世界一になれるポテンシャルを持っているはず」とコメントを送っていた。

出場スタートアップ10社のピッチの様子をお届け

日本予選では、Twitter Japanの代表取締役である笹本裕氏やアステリアの代表取締役/CEOである平野洋一郎氏ら9人が審査員を務めた。コンテストでは30秒間の企業紹介映像に加えて、3分30秒間のプレゼンテーション、1分30秒間の質疑応答によって審査される。審査員が持つ70点とTwitter投票による30点の合計点で日本代表が決まる流れだ。

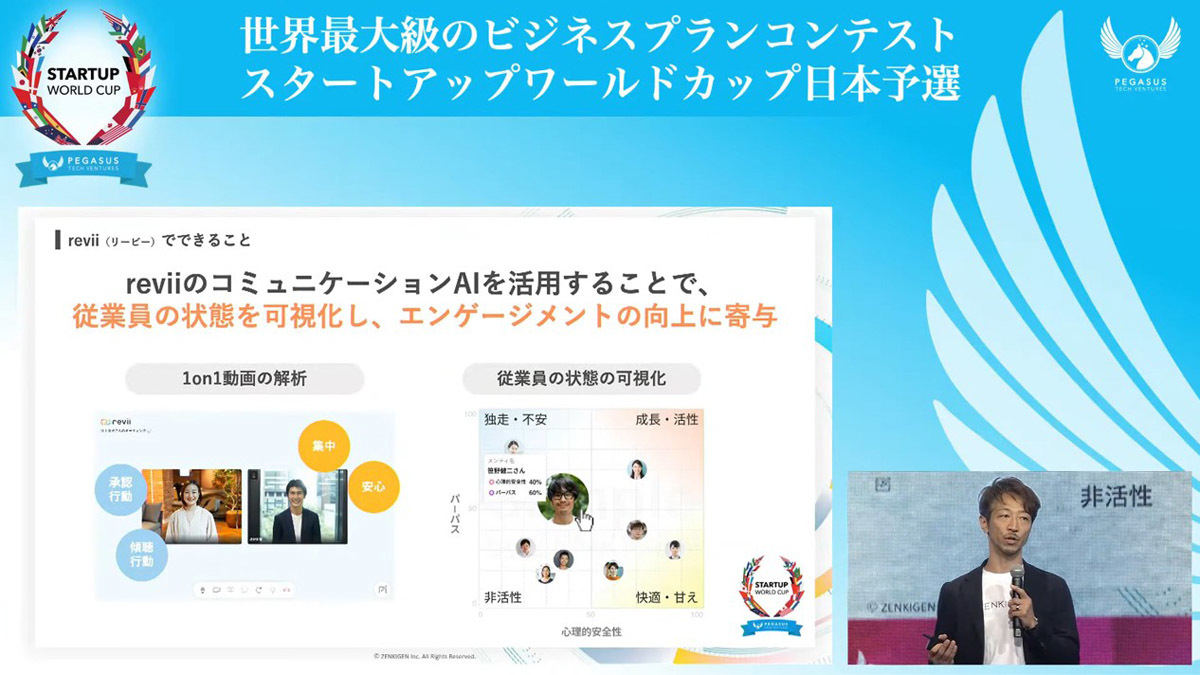

トップバッターとして登壇したのはZENKIGENだ。コミュニケーションAI(Artificial Intelligence:人工知能)を用いて、採用や面談などの動画解析サービスを提供している。社名は、人が持つ機能をすべて発揮することを意味する「全機現」という禅の言葉に由来するそうだ。

同社は、日本で熱意を持って働く社員の割合が他国よりも少ない点を課題に感じ、その解決を目指すという。同社が手掛ける「revii(リービー)」は1on1オンラインミーティングの動画をAIで解析し、従業員の心理状態を可視化する。これによって従業員のエンゲージメント向上に寄与するとのことだ。

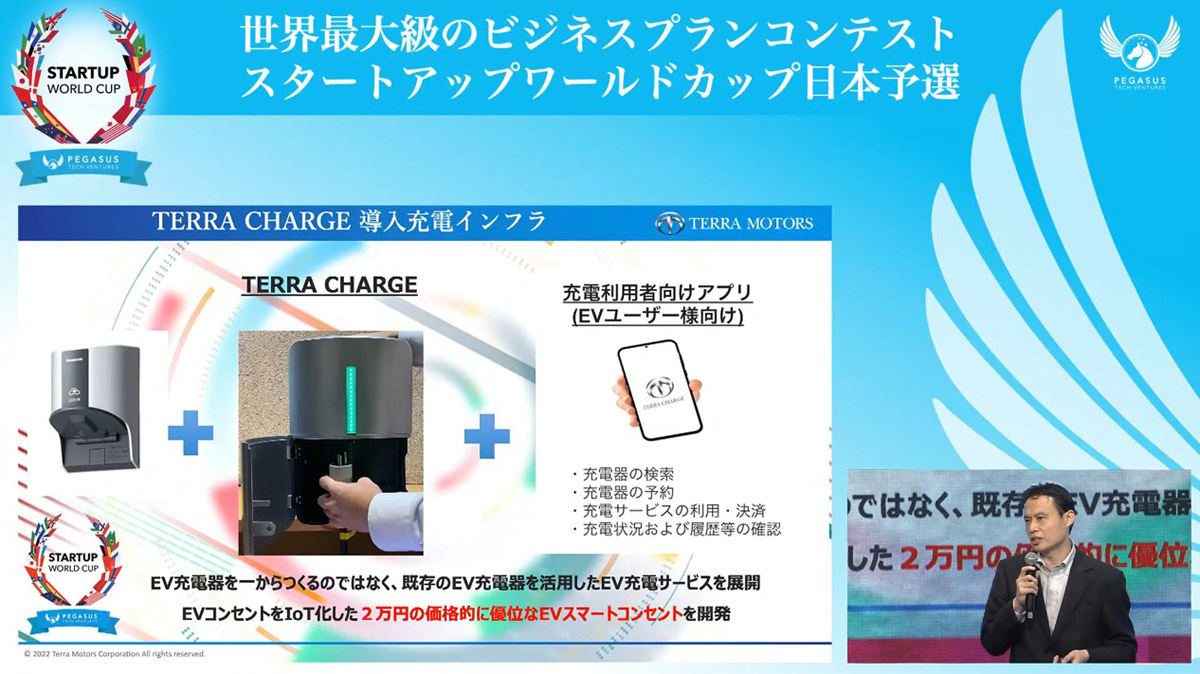

2社目はEV(Electric Vehicle:電気自動車向け)の充電インフラサービスを展開するTerra Motorsだ。各自動車メーカーがEVの販売拡大を狙う一方で、充電インフラの整備が追い付いていないのが我が国の課題だ。マンションや分譲住宅ではEV充電器導入時の合意形成が難しい点なども導入の障壁となっているようだ。

こうした課題に対して、同社は既設分譲マンション向けに、導入費用およびランニング費用が完全無料な「TERRA CHARGE」を提供している。充電器を一から作るのではなく、既存のEV向け充電器を活用することで、IoT(Internet of Things:モノのインターネット)機器とスマートフォンアプリによって格安ながらも誰が充電器を利用したのかを管理可能なソリューションを構築した。

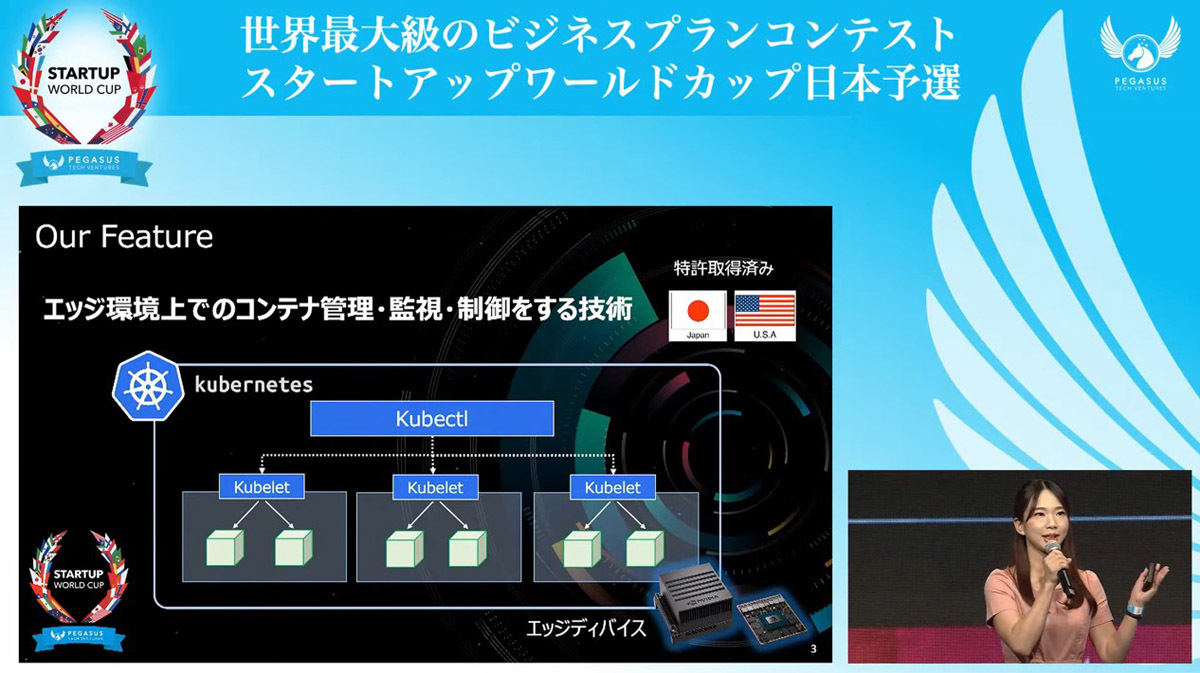

3社目はAIやIoT機器などを用いた生産性向上プラットフォームを手掛けるラトナだ。同社は企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進時における、ハードウェアとのつなぎ込みや、OSとインフラ層の開発を得意としている。通常はクラウド上で使用するKubernetesをエッジ環境上で使用可能となる特許を取得しているとのことだ。

同社のビジネスモデルは、エッジセンサーとコアハードウェアを販売し、そこにソフトウェアとエンジニアリングを組み合わせるモデルだ。幅広いサービスに対応し、更新可能なマイクロサービスアーキテクチャを特徴としている。初期導入費用を抑えながら、サブスクリプション型の課金によって常に最新版のソフトウェアを提供する。

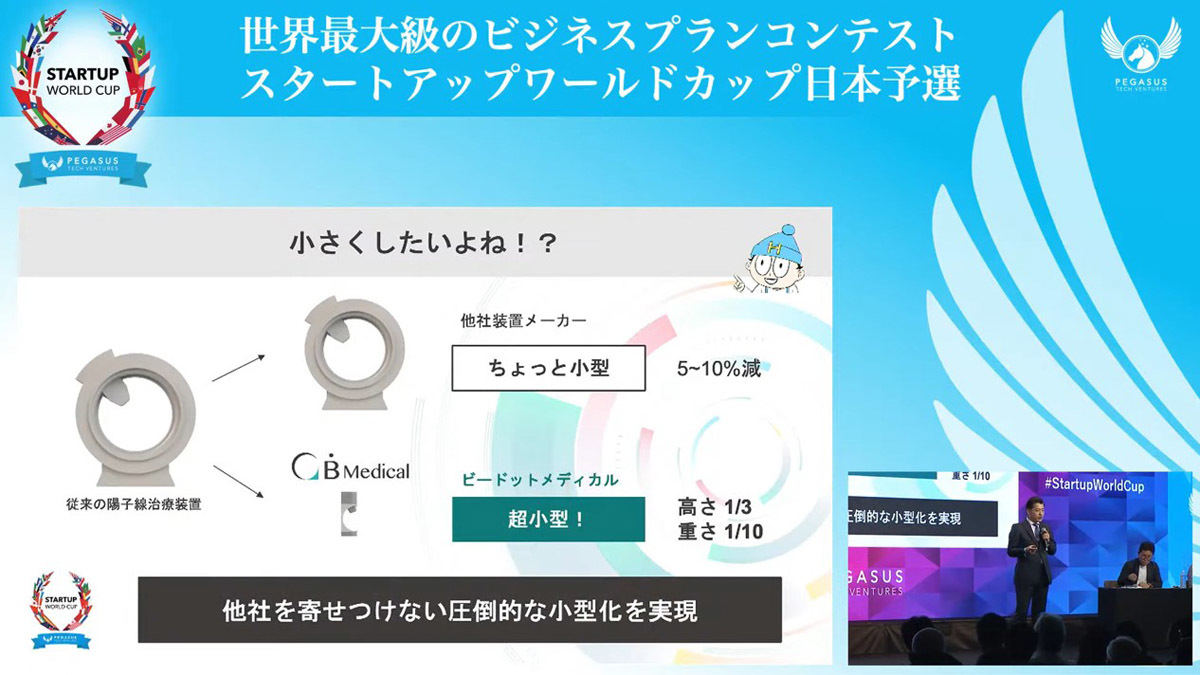

4社目は超小型の陽子線がん治療装置を開発するビードットメディカル。がん患者の生活を豊かにするために、メスが不要で副作用の少ない陽子線治療の拡大を進めているという。なお、現在陽子線治療を受けられる施設は全国にわずか19施設しかなく、東京都内には存在しない。

その理由は装置が非常に大きいためだ。従来のX線治療装置の約3倍の大きさを持つため導入が困難とされる。これに対し同社は、X線装置と同等サイズの陽子線装置の開発に挑む。既存のX線治療装置を陽子線装置に置き換えることができれば、30兆円規模の超巨大マーケットも期待できるそうだ。

前半最後となる5社目として、月面資源開発に取り組むispaceが登壇した。同社は月に存在するとされる水を水素と酸素に分けることで、宇宙に燃料ステーションを設立することを狙っている。また、将来的には月面への顧客ペイロード輸送サービス、月面でのデータ取得サービス、月面データのデーベースサービスなどを展開することを計画しているという。

同社は今後について、月面で燃料ステーションを建設するには、数1000憶円規模の投資が必要になると見ている。月面活用に向けた市場は今後さらに成長すると考えられ、宇宙空間における先行者利益を狙うとのことだ。

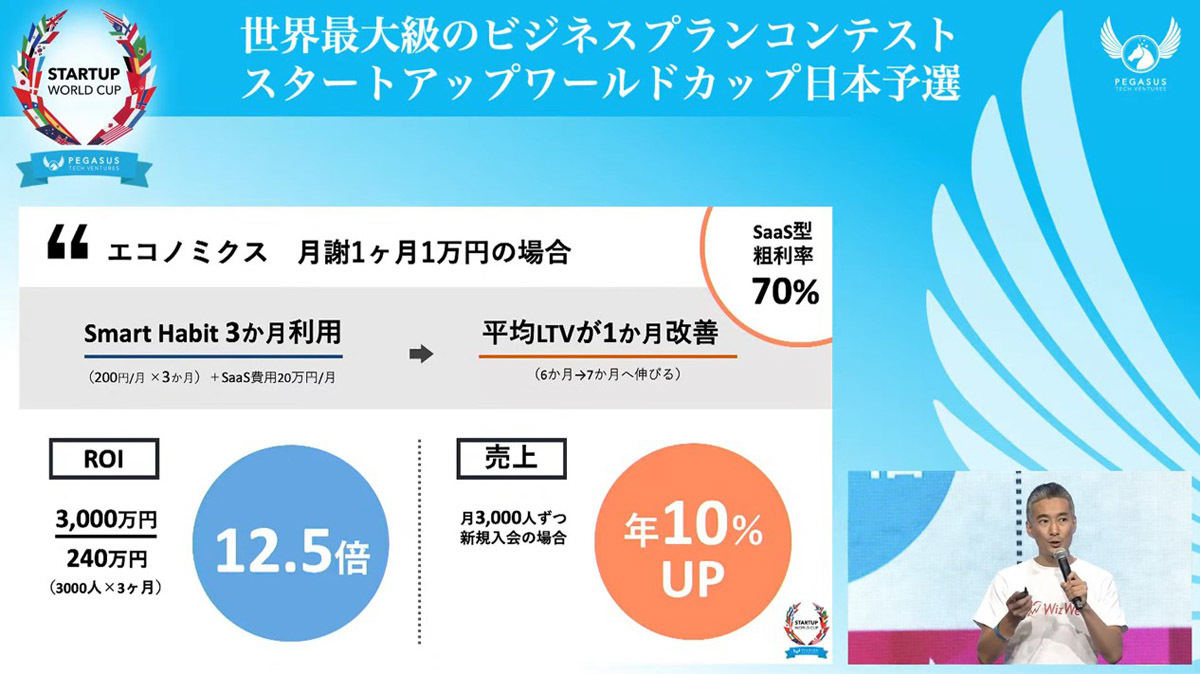

ピッチ後半戦の最初となる6社目は、運動や学習の行動を習慣化するためのプラットフォーム「Smart Habit」を展開するWizWeだ。多くの企業が実施するDX研修や英語学習などにおいて、最後まで継続できる人は約2割にとどまる。そのほか、約7割の人が3日坊主の経験を持つとする調査結果もあるようだ。

こうした状況に対して同社は、1ユーザーあたり月額200円からと低コストで運動や学習の伴走サポートを提供する仕組みを構築した。1人のサポーターが3000人のユーザーに伴走するというから驚きだ。現在は語学とフィットネスを中心に、語学以外の教育とD2Cビジネスのサブスクリプションにも着手している。今年からは未病やセルフケア領域にも進出を開始した。

7社目はVR(Virtual Reality:仮想現実)やAI技術を活用した医療教育サービスを提供するジョリーグッドだ。現在は世界的に医療人材が約4000万人不足し68兆円ほどの経済損失が生じている課題に対して、VRを用いて医療へのアクセスを支援している。

同社が提供するのは医療向けVRのUGC(User Generated Contents:ユーザー生成コンテンツ)プラットフォームだ。全国の病院の手術室に撮影システムとサーバを設置することで、医師が自由にさまざまな症例をコンテンツ化できるのが特徴。視聴者はサブスクリプション型の課金でこれらの動画を見放題となる。

8社目は空飛ぶクルマの公開有人飛行試験に成功したSkyDrive。小型の空飛ぶクルマはヘリコプターなどと比較して小さなポートでも離発着可能な利点を持ち、国内では約10万カ所にポートを設置できるようになることが期待される。

同社はこれまでに、企業後約3年で約51憶円の資金調達に成功し、現在も資本提携や事業連携を拡大している。同社はドローンやロボットのエンジニアを特徴としており、機体の制御技術や航空機における認証に優位性があるとのことだ。

9社目はブロックチェーン技術を使用したマーケティング支援ツールを展開するUPBONDだ。現在世界中で注目を集めているWeb3ではユーザー個人が情報資産を管理できるようになるため、企業としては個人に向けたマーケティングがこれまでよりも実施しづらくなると予想される。一方で、ユーザーは情報資産の管理が難しくなる課題がある。

こうした課題に対して、同社は同意の取得を前提としながらも、Web3の世界で企業に個人情報を提供できるようなウォレットを提供している。企業へのウォレット利用料課金(1IDあたり月額1円~)と、プロジェクトのオーナーシップが主な収益源だという。

10社目としてトリを取ったのはHOMMA Groupである。同社はAIを活用したスマートホーム技術の開発を進める。電話や車が日進月歩で進化を続ける中、100年前と大きく変わらない住宅とライフスタイルに対して新たなスマートソリューションを提供していくという。独自のハードウェアとソフトウェアを組み合わせて提供するモデルでビジネスを進める。

同社が提供する住宅には最初からスマートホーム技術がビルトインされており、機器の設置や設定は不要だ。スマートフォンやスピーカーからの操作も不要で、住宅が住人に合わせて稼働するという。照明や空調も自動運転となるため、壁のスイッチを一切触らないような生活を実現するとのことだ。

はたして日本優勝はどのスタートアップか?

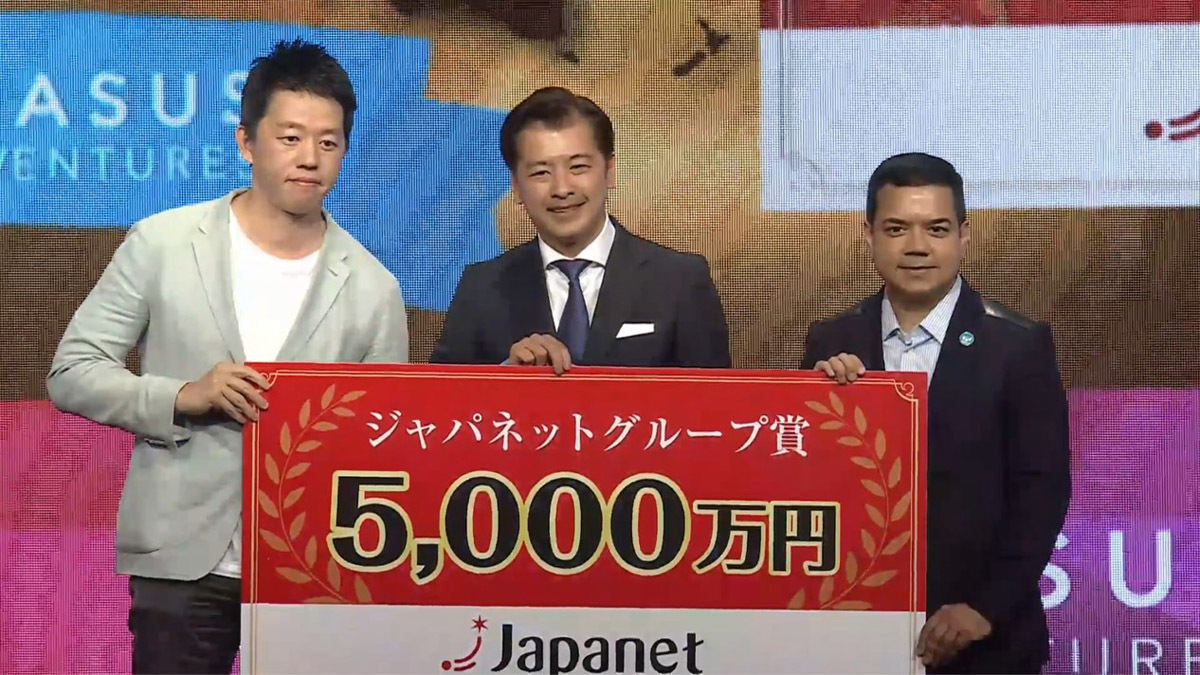

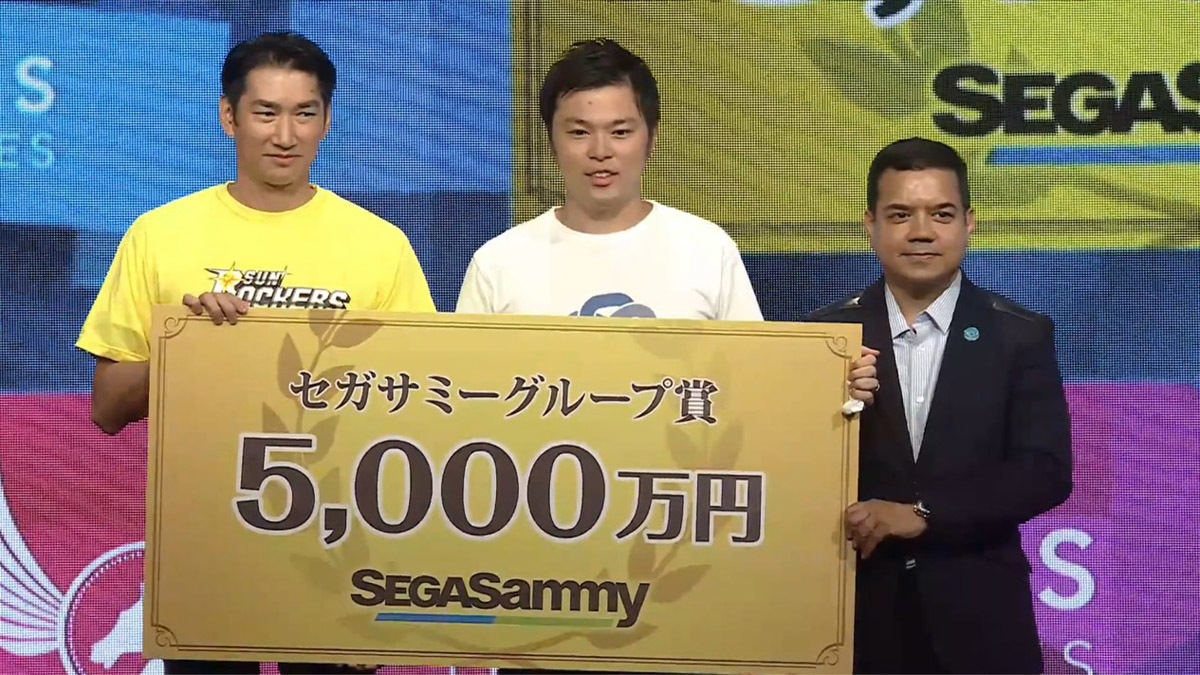

今大会では、日本代表として世界大会への切符を手にする優勝企業のほかに、ジャパネットグループおよびセガサミーグループからそれぞれ5000万円の出資を受けられる「ジャパネットグループ賞」「セガサミーグループ賞」が設けられている。

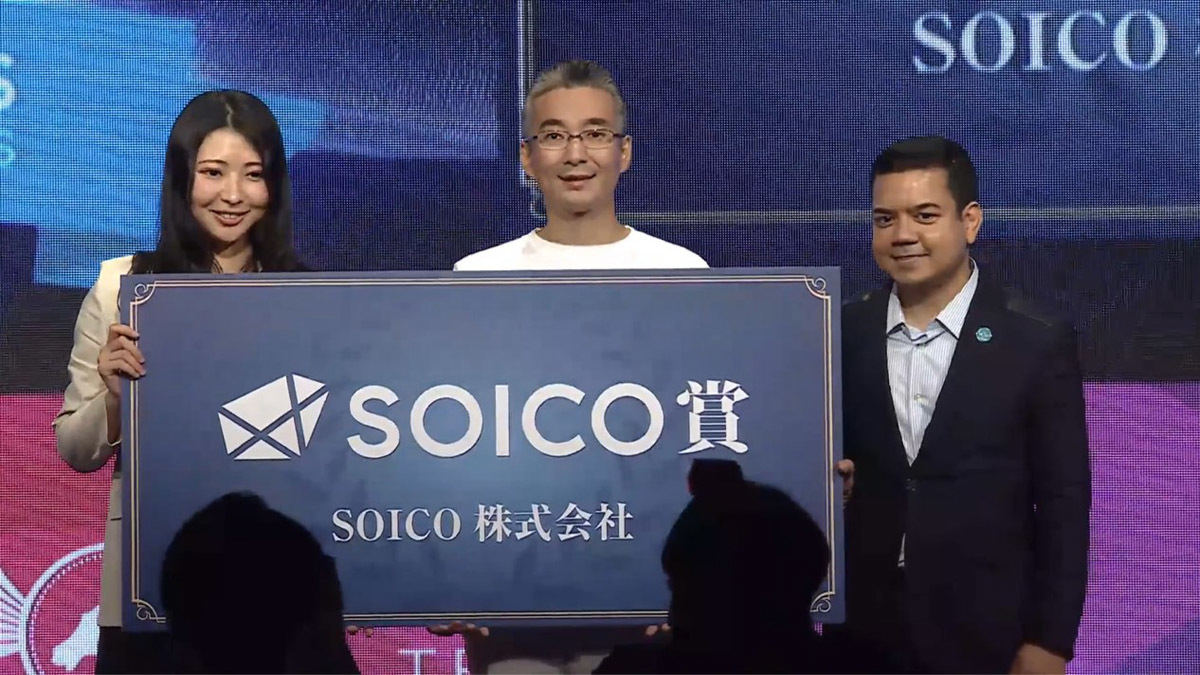

さらに、有償・無償・M&A対応型のストックオプションがいずれも無料になるほか、SOICOが提供するコンサルティングサービスを無償で受けられるようになる「SOICO賞」も用意されている。

なお、こうした特別賞は他地域では設定されておらず、日本独自の取り組みなのだという。日本のスタートアップ企業にとっては大手企業との協業の機会を得られる、非常に稀有な機会となる。

さて、今大会でSOICO賞を受賞したのは、行動の習慣化をサポートするWizWeだ。

ジャパネットグループ賞は陽子線がん治療装置の開発に携わるビードットメディカルが、セガサミーグループ賞はWeb3世界のマーケティングを支援するUPBONDがそれぞれ受賞し、各5000万円の出資賞金を手にした。

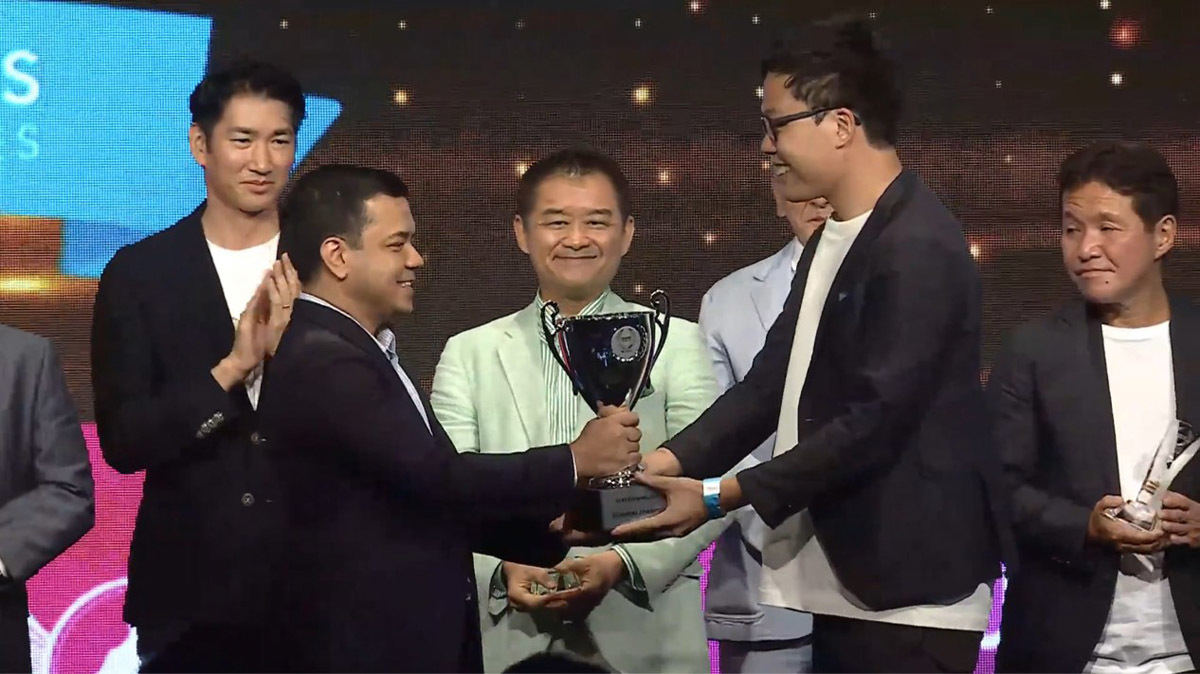

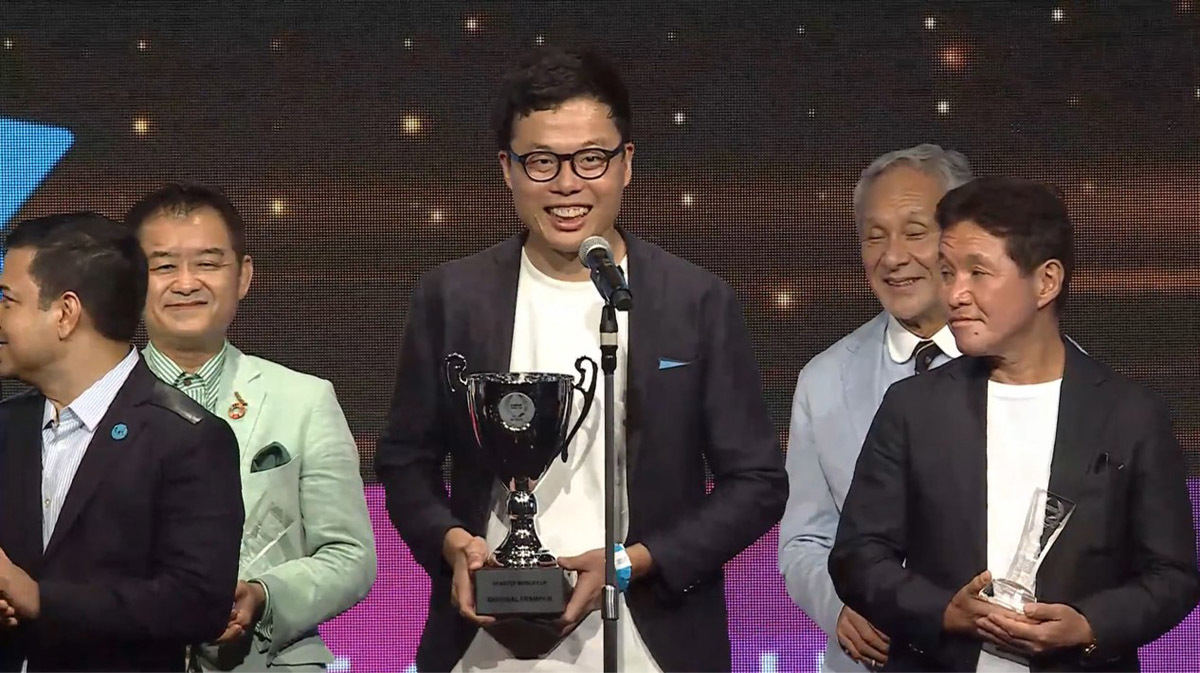

今大会で優勝し世界大会への切符を手にしたのは、空飛ぶクルマを開発するSkyDriveだ。同社は9月にサンフランシスコで開催される世界大会のステージで、100万米ドル獲得に向けてピッチを行う。

日本大会の優勝トロフィーを手にしたSkyDriveのCEO福澤知浩氏は「日本にはEVを手掛けるスタートアップが少ないが、日本発のコンパクトな航空機である空飛ぶクルマを世界に広めたい。まずはシリコンバレーで行われる世界大会での優勝を目指す」と、喜びを口にしていた。