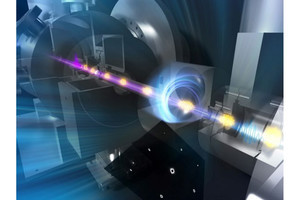

高輝度光科学研究センター(JASRI)と大阪大学(阪大)は6月14日、スピントロニクス材料として期待される「スピンギャップレス半導体」であるマンガン・コバルト・アルミニウム合金(三元系ホイスラー合金)薄膜を、3つの代表的な成膜技術を用いて作製し、大型放射光施設SPring-8においてその性能と構造との関係を網羅的に評価することに成功したと発表した。

同成果は、JASRIの田尻寛男主幹研究員、阪大大学院 基礎工学研究科の浜屋宏平教授、名古屋大学の植田研二准教授(現・早稲田大学教授)、物質・材料研究機構の桜庭裕弥グループリーダー、同・宝野和博フェローらの共同研究チームによるもの。詳細は、ナノ構造を含む無機材料に関する全般を扱う学術誌「Acta Materialia」に掲載された。

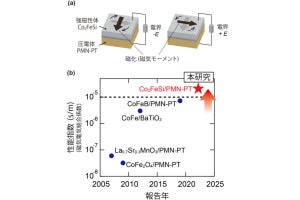

スピンギャップレス半導体は、近年、スピントロニクス材料として注目されるようになっている量子物質で、磁性体であるため、上向きと下向きのスピンを有するそれぞれの電子バンドが交換分裂していることに加え、双方のスピンバンドにエネルギーギャップを有する特殊な電子構造を持つという特徴を有している。この特性により、電界によってその磁気特性や磁気輸送特性を変調することなどが可能であり、省エネルギーな不揮発性メモリなどへの応用が期待されている。

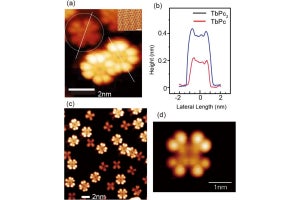

マンガン・コバルト・アルミニウムからなる三元系ホイスラー合金が実験的に初めてスピンギャップレス半導体としての性質が確認されたものの、非常に相分離しやすい材料であり、かつ熱力学的にも不安定であるという課題があった。また実際のデバイスに活用するためには薄膜にする必要もあるが、その特性は、作製プロセスに依存することがわかっており、原子レベルの欠陥や微細構造がその特性に影響しているものと考えられている。

しかし、これまでのスピンギャップレス半導体の研究では、物性測定に重点が置かれていたこともあり、その特性への影響の大きさにも関わらず、原子レベルの結晶構造については、あまり注意が払われてこなかったという。これは、周期表で近接するマンガンとコバルトが入れ替わるなどの欠陥構造の評価が、実験室ベースのX線源では限界があることも起因しているという。

そこで研究チームは今回、三元系ホイスラー合金の物性と結晶構造の関係をより深く理解することを目的に、真空スパッタリング法、イオンビームアシストスパッタ法、分子線エピタキシー法という、代表的な3種類の成膜手法で同合金薄膜を作製し、物性、微細構造および、その結晶構造をSPring-8のビームラインBL13XUを活用した異常分散X線回折にて調べることにしたという。