量子欠陥の導入は、反応の前後で同一CNTの発光スペクトルを比較することで確認することが可能であり、反応前は発光強度のピークがE11の1つであるのに対し、反応後には低エネルギー側に2つの新しいピークであるE11-とE11-*がそれぞれ観測されたとするほか、反応によりE11ピークの強度が減少することも観測されたとする。

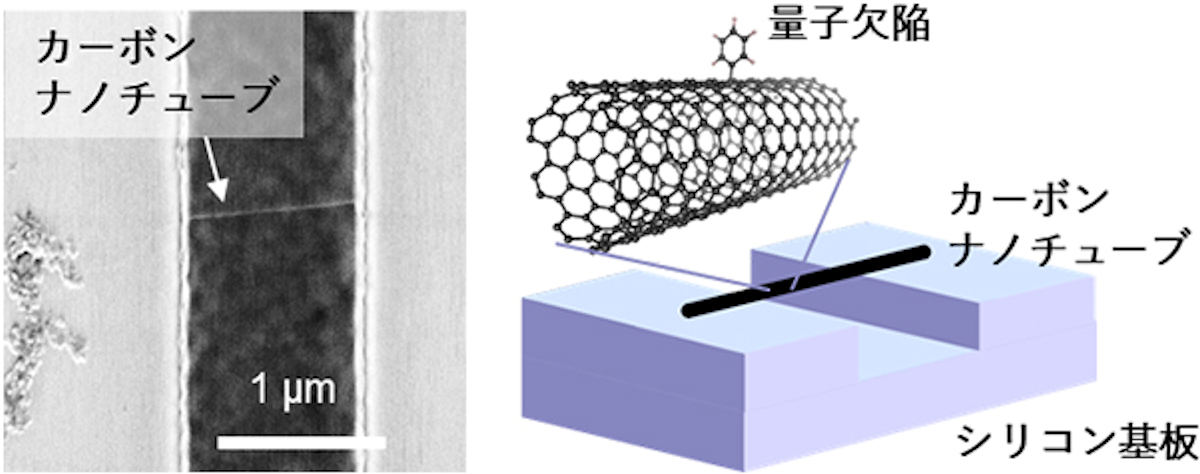

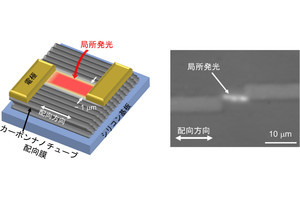

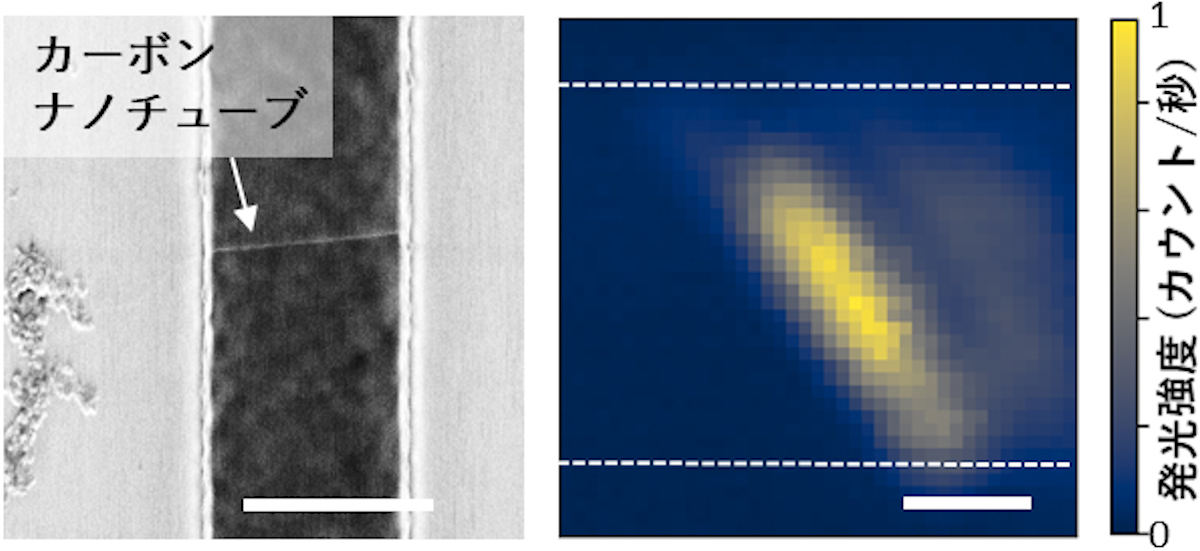

また、反応後もCNTがSi基板の溝に架橋された構造を維持しているか確かめるため、走査電子顕微鏡像と発光イメージが撮影されたところ、溝の端から端までCNTが架橋されていることが確認されたともする。

ただし、CNTの物性は幾何構造によって大きく異なるため、その幾何構造を決定し、さまざまなCNTと比較することが重要となることから、独自に開発された全自動顕微分光装置を用いて、Si基板上に合成されたCNTの位置・幾何構造・長さを1000本単位でデータベース化し、所望のCNTを測定対象として(カイラリティ・オン・デマンド測定)、合計2000本以上のCNTについて、反応前後での発光スペクトルが調べられた結果、CNTの直径が小さいほど反応による発光強度の減少割合が大きくなることが明らかにされた。

-

反応後の架橋CNTの走査電子顕微鏡像と発光イメージ。(a)反応後の架橋CNTの走査電子顕微鏡像。黒く見える部分がSi基盤の溝で、白い糸のように見えるのがCNT。矢印で示されている位置に架橋されている。スケールバーの長さは1μm。(b)E11ピークの強度がプロットされた発光イメージ。スケールバーの長さは1μm。点線は溝の両端が示されている (出所:理研Webサイト)

さらに、チューブ直径と発光強度の減少割合とを関連付ける物理モデルが構築され、導入された欠陥の密度を定量的に求めることにも成功したという。ここではCNTの光励起による励起子(電子-正孔対)生成から、拡散、再結合までの過程をシミュレーションすることで発光強度が見積もられたほか、反応前後の発光強度の減少割合について、実験結果とシミュレーションとで比較して欠陥密度が見積もられたところ、CNTの長さ1μmあたり1~2個の欠陥が導入されることが確かめられた。加えて、チューブ直径が小さいほど反応性が高く、同じ反応条件ではより高密度に欠陥が導入されることが判明したとする。

なお、今回の研究により、架橋CNTへの気相化学反応が可能になったことで、反応分子数の精密なコントロールが実現し、単一分子レベルで量子欠陥を導入できる技術への道が拓けたと研究チームでは説明しているほか、今回の手法は、CNTの長さ1μmあたり1~2個という、非常に低密度の欠陥が導入できる点で重要であり、今後さらに反応条件を最適化し、CNT1本に対して量子欠陥が1個だけ存在する構造を作製できれば、単一光子源としての性能向上につながることが期待できるとしている。