四季のある日本で私達は、味覚の秋を堪能し、そのわらじを脱ぐことなくクリスマスや年末年始といったハイカロリーイベントを迎えるので、冬太りには寛大であると筆者自身思っている。2~5キロの体重増など冬季において誤差でしかない。

一方、変温動物の両生類や爬虫類、恒温動物である哺乳類の中には冬眠を行うことで、冬季の厳しい気候・食物条件環境に耐えられるよう戦略的な生命維持を行っている。クマは、冬眠に備え食料を求め活発になるため、各地で注意喚起が行われている。彼らにとって冬太りは戦略的なのである。

さて、ここで私達の冬太りが戦略的生命維持活動であるかどうかは一旦置いとこう。さまざまな意見が錯綜してしまう。今回は動物ではなく植物に目を向けるとどうかという話をしたいのだ。

疑問に思ったことはないだろうか。

私達の周りには、冬に葉を落とす木(落葉樹)と落とさない木(常緑樹)が存在するが、なぜ、同じ環境下で共に生命維持ができているのか。いうなれば、落葉樹は冬太りをしているのだろうか。

そもそも、樹木は葉で生産した光合成産物を樹体(幹や根、枝、葉)に配分する。そのため、落葉樹の場合は葉を落とす冬には成長できないと考えられる。にもかかわらず、なぜ落葉樹と常緑樹が共存できているのか。

そんな疑問に答える研究を紹介しよう。

京都大学の研究グループは、同じ場所に自生している落葉樹と常緑樹の葉における炭素収支のバランスについて研究を行った。研究によって両者の炭素収支バランスが同程度であるため共存できるとわかったのだ。

詳細は国際学術誌「New Phytologist」にオンライン掲載されている。

日本は四季があり、世界でも類を見ないほど、多様な落葉樹と常緑樹が見られる。これまで常緑樹は、落葉樹と比べ葉が強く光合成期間が長期であることは知られていたが、両者の葉の機能を通年で評価し、葉の生涯の炭素経済※1を明らかにした研究はなかった。

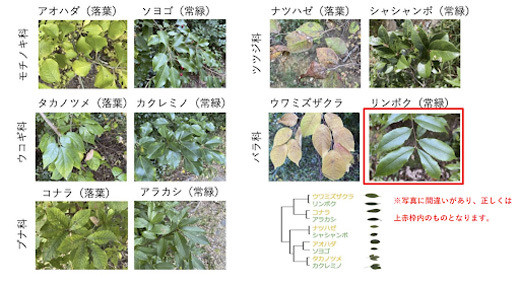

そこで、研究グループは、京都に自生する常緑樹と落葉樹のペアを5つの分類群(ウコギ科、ツツジ科、バラ科、ブナ科、モチノキ科)から選出し、葉の機能変化を通年にわたり調査した。

落葉樹は、春ころに薄い葉を開いて光合成を行い秋に落葉する。一方、常緑樹は、同じく春に葉を開いて光合成を行うが、葉の発達はわずかに遅く、また冬の凍結に備え、春から冬にかけて徐々に強固な葉を形成する。

また、常緑樹の光合成は、冬に一旦落ち込みをみせるが春には回復し、葉の生涯の二酸化炭素吸収量は落葉樹よりも多くなる。

常緑樹は冬に耐える強固な葉を形成するためのコストがかかるが、長期間光合成可能であるため、炭素経済を考慮すると、費用対効果は、両者ほぼ同程度であった。すなわち、常緑樹と落葉樹が同程度の炭素経済であることが、両者の共存を支えていると推察される。

日本では南に常緑樹、北に落葉樹が多い傾向にあり、京都はその中間に位置する。京都の山は元々落葉樹が多い傾向であったが、温暖化に伴い常緑樹が増加している。冬の寒さの軽減は、常緑樹にとって葉を強化する必要がなくなり、冬季でも光合成が可能となる。

京都では、ここ100年で年間の冬日(最低気温が0℃以下)の日数が80〜100日程度から、徐々に減ってきている。今後、温暖化によって常緑樹が増えていくことが予想される。

研究グループは、調査を行った京都では常緑樹と落葉樹の炭素費用対効果は同程度であったが、より寒冷な地域では落葉樹が、より温暖な地域では常緑樹の方が上回る可能性があるとした。また各地域の、葉の炭素経済を明らかにすることにより、日本の山の植生をより深く理解し、将来予測に貢献できるとした。

文中注釈

※1:植物は光合成によって炭素を獲得するが、葉を形成するにも炭素を要する。どれだけの炭素を投資して葉を形成し、それによってどのくらいの炭素を得られるかのバランスを表した用語。