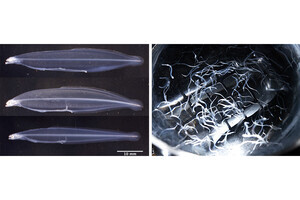

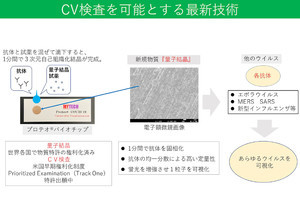

岡山大学、大阪公立大、量子科学技術研究開発機構(量研機構)、名古屋大学(名大)、新潟大学、京都大学(京大)の6者は5月12日、ナノダイヤモンド量子センサの利用に適したバイオ分析チップデバイスを開発し、細胞や組織切片・線虫などのさまざまな生体試料において、量子センサ信号を設計通りに再現性良く検出することに成功したと発表した。

同成果は、岡山大 学術研究院 自然科学学域の藤原正澄研究教授、同・ゾウ・ヤジュアン助教、同・大学院 自然科学研究科の押味佳裕大学院生、大阪公立大の手木芳男客員教授、同・松原勤准教授、同・吉里勝利特任教授、同・中台枝里子教授、同・仕幸英治教授、量研の西村勇姿博士研究員、量研機構/名大の湯川博プロジェクトディレクター/特任教授、同・馬場嘉信所長/教授、京大の小松直樹教授、新潟大の井筒ゆみ教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英国王立化学会が刊行するマイクロおよびナノスケールのデバイスとアプリケーションに関する全般を扱う学術誌「Lab on a Chip」にオンライン掲載された。

DNAやRNAの核酸やタンパク質といった生体分子など、細胞の特性を調べるバイオ分析技術では、検体量の節約や操作性・再現性向上の観点からガラス基板上や、それを組み込んだマイクロプレート内で試料分析を行うことが望まれている。

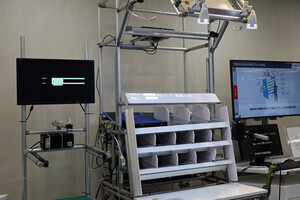

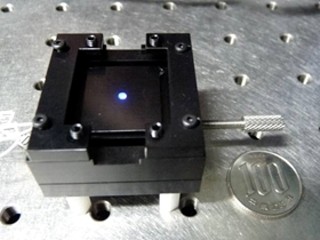

このようなバイオ分析デバイス内に、近年急速に開発が進んでいるナノダイヤモンド量子センサを導入し、分子や細胞のわずかな変化を捉えようとする研究が進められているが、量子センサを設計通りに効率よく動作させるためには、ダイヤモンドの電子スピンを駆動するマイクロ波照射回路をガラスチップ上に集積化する設計技術が必要とされている。

そこで研究チームは今回、ミリメートルサイズの照射領域を有しつつ、400MHz以上の広帯域で効率的なマイクロ波近傍場照射が可能な高周波回路構造を数値解析によりモデリングすることにしたという。