東京大学(東大)、電磁材料研究所(電磁研)、慶應義塾大学(慶大)、科学技術振興機構(JST)の4者は、誘電率がゼロに近い値を示す「ENZ(Epsilon-Near-Zero)」と呼ばれる特性を持つ磁気光学材料を含むフォトニック結晶の構造に注目し、数値解析を行った結果、ENZ特性を持つ磁気光学材料を用いることにより、過去の報告の1000倍以上の広い波長帯域で動作可能な広帯域トポロジカル光導波路の実現が可能であることを明らかにしたと発表した。

同成果は、東大 先端科学技術研究センター(RCAST)のTianji Liu特任助教(研究当時)、電磁研 研究開発事業部 新機能材料創生部門の小林伸聖主席研究員、同・池田賢司主任研究員、慶大 理工学部の太田泰友准教授、東大 RCASTの岩本敏教授らの研究チームによるもの。詳細は、米化学会が刊行するフォトニクスの基礎から応用まで関連する分野全般を扱う学術誌「ACS Photonics」に掲載された。

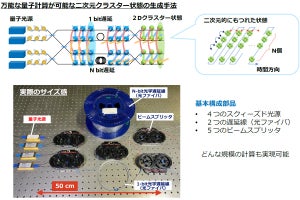

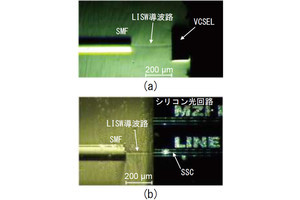

超高密度・高機能な光回路では、光部品をつなぐ光導波路において、作製時に生じる構造揺らぎや不完全性などによる反射を抑制することが求められるが、これを既存技術で実現することはなかなか難しいという課題がある。こうした背景のもと、近年、それを実現する技術としてトポロジカルフォトニクスに注目が集まっているという。

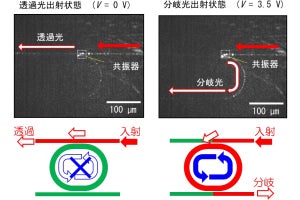

一方向にのみ光が進むことが許されたカイラルエッジ状態を用いることができれば、揺らぎや欠陥に強い安定した光導波路を実現することが可能になるが、光回路で利用される通信波長帯において、このカイラルエッジ状態を実現することは難しく、極めて狭い波長範囲でしか実現されていなかった。そのため、光回路に応用可能な広帯域で機能するカイラルエッジ状態を用いた光導波路の実現が望まれていたという。

そこで研究チームは今回、磁気光学材料と半導体からなる単位構造に注目。そしてこの構造において、磁気光学材料の誘電率を変化させた場合のフォトニックバンド構造が、ナノグラニュラー材料に相当する磁気光学効果の大きさが仮定される形で数値解析により求められた。