千葉大学、京都大学(京大)、大阪大学(阪大)の3者は4月20日、光を照射することで半導体の温度を下げる「半導体光学冷却」を実現できる可能性がある高効率な「アンチストークス発光」を、ハロゲン化金属ペロブスカイト「CsPbBr3」が「Cs4PbBr6」の結晶中に分散されたナノ構造を持つCsPbBr3/Cs4PbBr6から観測することに成功したと発表した。

同成果は、千葉大 大学院理学研究院の梶野祐人 特任研究員(現・九州大学 先導物質化学研究所 学術研究員)、同・山田泰裕 准教授、京大 化学研究所の金光義彦 教授、阪大大学院 工学研究科の小島一信 教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米物理学会が刊行する材料科学とその関連分野全般を扱う学術誌「Physical Review Materials」に掲載された。

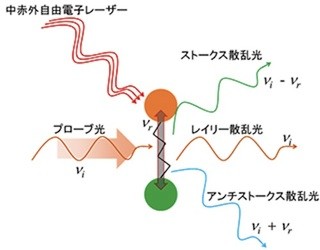

固体レーザー冷却では、入射光よりも高いエネルギーの光を放出するアンチストークス発光が利用されており、近年の研究から、希土類イオンを添加した結晶やイオンにおいて、絶対温度90K程度への冷却も報告されるようになっているという。しかし、希土類系では原理的な冷却限界が存在しているため、半導体を用いたアンチストークス光学冷却が期待されている。

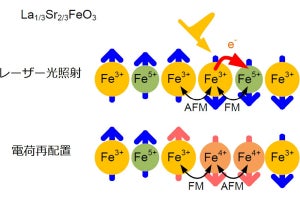

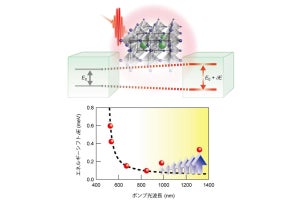

半導体でのアンチストークス発光は、吸収されるギリギリのエネルギーの光で半導体を励起させる必要があり、それにより電子がフォノン(熱エネルギー)を吸収し、発光を生じさせるとされているが、そのためには電子とフォノンの相互作用がある程度強いという条件が必要とされている。もし高効率に同発光を生じさせることができれば、光を当てるほど物質はエネルギーを失い、冷却できることになるという。

半導体では理論的に10K(-263℃)程度までの冷却が可能とされているほか、既存の半導体光・電子デバイス作製技術を活用してユニークな冷却デバイスの開発も期待できる点がメリットとして注目されている。

アンチストークス光学冷却には、ほぼ100%の発光量子効率、および大きな電子-フォノン相互作用が必要とされるため、研究チームは今回、その条件を満たす半導体としてハロゲン化金属ペロブスカイトに注目することにしたという。特に、その一種であるセシウム・鉛・臭素からなるCsPbBr3が、Cs4PbBr6結晶中に分散したナノ構造を持つ「CsPbBr3/Cs4PbBr6」が有望であると考察したとする。