電気通信大学(電通大)は2月1日、高密度量子ドットを用いて、低内部損失で高利得の量子ドットレーザーを開発したと発表した。

同成果は、電通大 基盤理工学専攻の山口浩一教授らの研究チームによるもの。詳細は、応用物理学を扱う学術誌「Applied Physics Express」に掲載された。

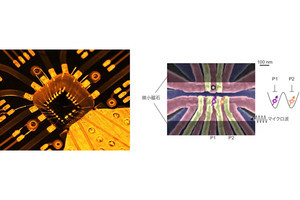

半導体量子ドットは、電子の波長以下であるナノメートルサイズの微小な3次元半導体結晶中に電子を閉じ込めた構造であり、革新的な光電子デバイスの構成要素として期待されているが、そのためには高密度で高均一な量子ドットを作製する技術の確立が求められている。

半導体量子ドットの自己形成法としてよく用いられているのが「Stranski Krastanov(SK)成長モード」を利用したヘテロエピタキシャル成長だが、基板表面上にランダムに3次元の島成長が起こるため、一般には基板面内における3次元島構造は不均一になってしまうため、1次元の量子井戸構造のように、成長時間による制御だけではアンサンブル量子ドットの全体における高均一化が難しかったという。

量子ドットレーザーは、量子ドットを活用することで、従来型半導体レーザーの、レーザー光の発生に必要な最小の電流値が温度が高くなると増えるといった課題を克服できるものとして考案されたもの。従来の量子ドットレーザーの活性層には、量子ドットの面密度がそれほど高くないため、量子ドット層を5層以上積層した構造が不可欠であったほか、さまざまな工夫を施す必要があったとする。

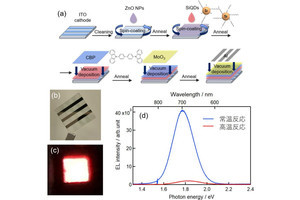

これに対して今回の研究では、分子線エピタキシー(MBE)により、GaAsSb/GaAs層上の面内超高密度InAs量子ドット層を2層だけ活性層に導入したリッジ導波路型の量子ドットレーザーを試作。従来の量子ドットレーザーは共振器長が1000μm程度以上と長く、しかも高反射率(HR)のコーティング膜を施した低共振器損失の構造で作製されていたた、開発された面内超高密度量子ドットレーザーは、HR膜のない、200μmという短い共振器長においても室温でレーザー発振が確認されたという。

研究チームでは、短共振器長の高ミラー損失にも関わらず、室温で安定したレーザー発振が得られたのは、高い量子ドット密度(総ドット密度1×1012cm-2)により高利得が達成されたためだと考えられるとしているほか、面内超高密度の量子ドット層であることから、注入キャリアの量子ドットへの取り込み率が高く、かつ量子ドット間の面内結合によって低エネルギー量子ドットへのキャリア注入の効率が高くなることも期待されるとしている。

なお、研究チームでは、今回の技術を基に、量子ドットのさらなる高均一化を進めることで、超低消費電力化、超高速変調の量子ドットレーザーの実現につながることが期待されるとしている。