千葉大学と富山大学は9月29日、「医薬品による副作用の個人差」を生み出す要因として、医薬品が生体の免疫を活性化する現象に加えて、その対となる抑制システムの大小も重要であることを確認し、免疫の活性化と抑制のバランスが活性化に大きく傾くと副作用が起きやすいことを発見したと発表した。

同成果は、千葉大大学院 薬学研究院の青木重樹講師、同・伊藤晃成教授、同・桑原佐季大学院生、富山大 学術研究部 薬学・和漢系(和漢医薬学総合研究所)の薄田健史助教らの共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の生物学を扱うオープンアクセスジャーナル「Communications Biology」に掲載された。

医薬品による副作用には、ある特定の体質(遺伝子など)や環境により現れる個人差が関係すると考えられており、重篤なものになると死亡することもある。また、副作用の危険性を開発段階で見出すことは困難とされているため、市販後に多くの人が服用するまで誰に副作用が出るかわからないという、リスクが存在することが問題となっている。

これまでの研究から、副作用の発症に特定のヒト白血球抗原(HLA)が関わっていることが分かってきた一方で、特定のHLA保有者が必ずしも副作用を発症するわけではないこともわかってきている(副作用の個人差)。

例えばHIV(ヒト免疫不全ウイルス)の治療薬である「アバカビル」は、HLAの中でも「B*57:01遺伝子」タイプを持つ人が服用した場合、副作用として皮膚障害を含む過敏症を高確率に起こすことが分かっているが、その遺伝子タイプを実際に有していたとしても、約半数の人でしか発症しないため、その詳細な理由はよくわかっていなかったという。動物モデルを用いた検討においても、免疫の活性化は起こるものの、臨床で認められるような顕著な副作用は観察されず、なぜ副作用が起きるのかはわからないままだったという。

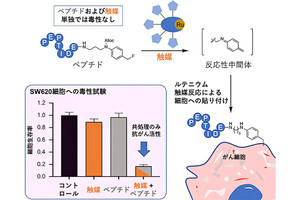

そこで研究チームは今回、副作用発症の有無に、免疫の活性化のみではなく、「PD-1」などに代表される免疫の抑制システムも重要な役割を担っているのではないかと考察。独自に作製したHLA-B*57:01遺伝子を導入したモデルマウスを用いて、副作用の個人差を生み出す要因を突き止めることを目指したという。

具体的には、通常のHLA-B*57:01遺伝子導入マウス(免疫抑制システムが機能している状態)に、アバカビルを1週間経口投与させたときの過敏症発症の程度についての評価を実施。免疫の活性化は認められたが、顕著な薬疹(副作用)は認められなかったものの、活性化したキラーT細胞(CD8+T細胞)上にPD-1が高発現するなど、免疫の抑制系も同時に働いていたことが判明。

ここから、免疫の活性化と抑制が同時に起こり、生体内で免疫のバランスがつり合っているため、顕著な副作用が現れなかったと考え、免疫抑制システムが機能しないマウスを用いたところ、サイトカイン・脱顆粒因子の放出を伴ったキラーT細胞の活性化が観察されたほか、それらの皮膚組織中への浸潤や顕著な薬疹症状も認められたという。

これらの結果を踏まえ研究チームでは、免疫の抑制系が副作用の発症に対して防御的に働いており、それが正常に機能しなくなることで免疫のバランスが大きく活性化側に傾き、副作用が起こりやすくなったものと考えられるとしている。そのため、現在、副作用発症における免疫抑制システムの重要性を明らかにすべく、そのほかの薬物とHLA多型との組み合わせでも追検証を進めているともしており、将来的には、副作用が発症するリスクが高い人や医薬品を、開発段階でより正確に予測できるようになることにつながることが期待されるとしている。