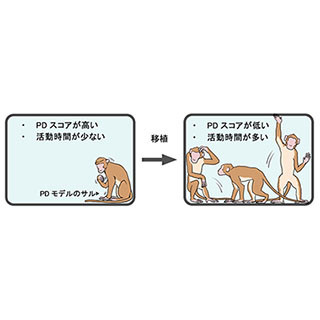

生理学研究所(生理研)と日本医療研究開発機構(AMED)は7月16日、ヒトと同じ霊長類であるニホンザルにパーキンソン病様症状を発症させ、症状と神経活動の関係を詳細に調べることにより、パーキンソン病の症状を引き起こす神経メカニズムを明らかにしたと発表した。

同成果は、生理研 生体システム研究部門の知見聡美助教、同・南部篤教授、京都大学 霊長類研究所の高田昌彦教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、大脳皮質に関する多種多様な研究を扱う学術誌「Cerebral Cortex」に掲載された。

パーキンソン病は、動作の緩慢、手足の震えやこわばり(動かしにくさ、無動)、バランス能力の低下などの運動症状と、うつや不眠などの非運動症状を示す進行性の神経難病として知られる。日本においては、60歳以上では人口100人あたり1人の割合となっており、全国で15万人以上の患者がいるとされている。

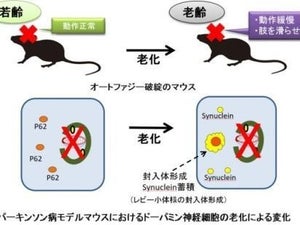

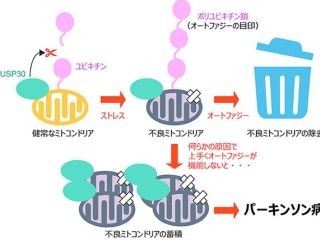

パーキンソン病は、脳内のドーパミンが不足することにより、「大脳基底核」と呼ばれる脳領域の神経活動に異常が生じて発症することがわかっている。しかし、大脳基底核においてどのような神経活動の異常がパーキンソン病の症状を起こすのか、詳しいメカニズムはわかっていなかった。

また、運動の制御は、運動指令を出す役割を果たす「大脳皮質運動野」からの指令を大脳基底核が受け取ってそこから出力されて行われている。そして大脳基底核内では3つの経路が使い分けられて指令が伝えられていることが分かっている。

パーキンソン病は、脳内のドーパミンが不足することにより、大脳基底核の神経活動に異常が生じて発症するが、より正確には、運動指令の伝達経路の1つである「直接路」に関わる線条体の「黒質緻密部」の神経細胞が減少してドーパミンが不足してしまう結果、パーキンソン病が発症するとされている。

パーキンソン病様症状を発症させたニホンザルの大脳皮質運動野を電気的に刺激した際の淡蒼球内節の神経活動では、直接路を通って伝えられる抑制が消失してしまっていることが確認されたほか、そこに「L-ドーパ」を投与することで、正常と同様に抑制が回復することも確認されたという。

これらの結果から研究チームでは、パーキンソン病では運動を起こすために必要な「直接路」を通る情報が上手く伝わらなくなっているため、手足が動かしにくくなる「無動」などの症状が引き起こされると考えられるとするとしている。

ちなみに、進行期のパーキンソン病患者に対し、運動指令の伝達経路の残り2つである「ハイパー直接路」と「関節路」が経由する視床下核に電極を埋め込み24時間電気刺激を与えることによって神経活動をブロックする脳深部刺激療法や、視床下核の一部を壊す手術が行われている。しかし改善する効果があるの確認されているが、その治療メカニズムはわかっていないという。

そこで、視床下核に薬を注入して神経活動をブロックすることでヒトの治療時と似た状態にした状態で、運動指令は出力部である淡蒼球内節の活動がどのような仕組みなのかの調査を実施。その結果、パーキンソン病の症状が改善するとともに、淡蒼球内節の神経活動の興奮が消失して「直接路」を介する抑制が回復することが判明したともする。

これらの結果は、パーキンソン病発症時には「直接路」の情報が弱くなっており、「ハイパー直接路」と「間接路」の情報に埋もれてしまっていることが考えられると研究チームでは説明している。また、視床下核をブロックすることで「ハイパー直接路」と「間接路」の情報がなくなり、埋もれていた「直接路」の情報が見えるようになったことが示されているともしている。

なお、研究チームの南部教授は、「これまでの定説では、淡蒼球内節における神経活動量の増加や活動様式の異常によってパーキンソン病の症状が説明されてきました。しかし、今回の結果は定説とは異なるもので、『直接路』を通る運動指令の伝達が弱まっていることが、より本質的な変化であることを示しています。『直接路』を通る情報伝達を必要なタイミングで補助したり、『ハイパー直接路』や『間接路』を通る情報伝達を弱めたりできれば、パーキンソン病の新たな治療法の開発にもつながると期待できます」とコメントしている。