東京大学(東大)は7月1日、推定値が観測値の3~4倍にもなってしまう「宇宙リチウム問題」において、「ビッグバン元素合成」において壊れやすいリチウム-7(7Li)の親核であるベリリウム-7(7Be)の生成量を減らす働きのある「7Be+中性子反応」の断面積測定を行い、これまで未測定であった7Li第一励起状態への遷移の寄与によって、7Liの推定値が1割ほど下方修正される可能性を示したと発表した。

同成果は、東大大学院 理学系研究科 附属原子核科学研究センターの早川特任助教、同・山口講師らと、イタリア国立原子核物理学研究所 - 南部国立研究所 (INFN-LNS)、韓国の成均館大学校からなる国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

宇宙には、最初から92種類の天然の元素がそろっていたわけではない。ビッグバンの直後は水素やヘリウムなど、わずかな軽い元素のみが存在していたと考えられている。そうした軽い元素の合成はビッグバンによるものであることから、「ビッグバン元素合成」(Big Bang Nucleosynthesis:BBN)といわれており、その水素やヘリウムの同位体の推定生成量は観測とよく一致しているため、標準ビッグバン理論を支持する大きな証拠の1つとされている。

ビッグバン開始から約3分後、原子核が結合できる程度の温度(絶対温度10億K以下)まで下がると、陽子と中性子が1つずつ結合した重水素の原子核が量的に十分に存在できるようになり、その先の元素合成の足がかりとなったほか、ビッグバン開始から約20分後になると、宇宙の物質密度が元素合成をするには小さくなり、そこでBBNは終了となったと考えられている。この約20分ほどの間に、水素、ヘリウム、リチウム、ベリリウムなどの軽い元素の同位体が生成されたと考えられており、これがBBNとされる。

しかし、リチウムについては、その生成量の理論推定値が観測推定値の3~4倍にもなってしまうという大きな隔たりがあり、標準ビッグバン理論における矛盾点「宇宙リチウム問題」として長年にわたって研究者を悩ませてきた。

問題の解決には、初期宇宙の低金属量星の観測から推定される原始リチウム-7(陽子3個+中性子4個の安定同位体でリチウムの大多数を占める、7Li)量、宇宙マイクロ波背景放射観測から導かれるバリオン/光子数比、そして、原子核反応データに基づくBBNモデル計算のそれぞれに矛盾がないか検証されなければならないという。

-

BBNによる7Li生成量のバリオン/光子数比依存性(C.Pitrou et al. Phys. Rep. 754 (2018) 1 - 66)。理論的に計算される7Li量と低金属量星観測からの推定値との差異が宇宙リチウム問題。今回の研究による新たな7Li推定量は赤線で示されており、1割ほど下方修正され観測値に近づいた (出所:東大大学院 理学系研究科・理学部Webサイト)

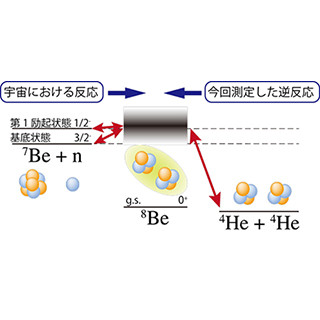

原子核物理学的観点としては、BBN中、生成された7Liは大量に存在する陽子と反応して、すぐに2つのヘリウム-4(陽子2個+中性子4個。4He)粒子に分解してしまうが、同重体のベリリウム-7(陽子4個+中性子3個、7Be)は20分ほど続くBBNの終了後まで生き延びるものの、半減期53日の放射性同位体のため、電子捕獲によって7Liに変換されて安定することとなる。これは、BBNにおける7Li生成量を決めるのはむしろ親核の7Beであり、7Be生成量の増減に関わる原子核反応の反応断面積が重要になると研究チームでは説明する。

近年、7Be生成量に関わるいくつかの原子核反応実験が複数の研究チームから報告されるようになってきたが、実験原子核物理の観点からは重要な進展であるものの、BBNに新たな制限をかけるほどの結果は報告されていないという。

また、最も影響力のある「7Be+中性子(n)→陽子(p)+7Li反応」は基底状態への遷移(p0+7Li)のみ長らく議論の対象で、第一励起状態への遷移(p1+7Li*)がどれくらいの寄与を持っているかの測定はされていないままだったという。

そこで今回の研究では、7Be生成量に大きく影響する7Be+n→p+7Li、7Be+n→(p+7Liを経ての)4He+4He反応の断面積の測定が実施された。

実験は、理化学研究所の仁科加速器研究センターのAVFサイクロトロンからビーム供給を受ける、東大大学院 理学系研究科 附属原子核科学研究センターの放射性同位体ビーム生成装置「CRIB」(Center-for-Nuclear-Study Radioactive Isotope Beam separator)で7Beビームが生成・分離され、実施された。

-

今回の実験で測定された断面積(×重心系エネルギー1/2)データと過去データとの比較。R行列解析によるフィットも共に描写されている。垂直矢印の位置は主な共鳴準位が示されている。水平矢印は典型的なBBN温度(0.7GK)で重要なエネルギー範囲が反応チャンネルごとに示されている。今回の研究では、7Liの第一励起状態へ遷移するp1+7Li*チャンネルの寄与がBBNエネルギー領域で初めて測定され、そのBBNでの7Li生成量への影響が見積もられた (出所:東大大学院 理学系研究科・理学部Webサイト)

実験で得られた断面積データは、過去の利用可能なデータとともに、複合核である8Be(陽子4個+中性子4個)の「共鳴構造」を考慮した「R行列解析」によってフィットさせられ、10meV~1MeVの広いエネルギー範囲で連続的に断面積が導き出され、これを用いて得られた熱反応率をBBN計算に適用した結果、リチウム-水素数比(7Li/H)が5.63+0.22-0.24×10-10から5.18+0.22-0.25×10-10へと減少することが確認されたという。

-

7Be+n→p+7Li反応率の比較。今回の研究の反応率はBBN計算に広く使われているCyburt 2004反応率と比べるとより高く、先行実験のDamone 2018反応率(INFN-Bariグループ)と比べると不定性を大きく改善していることがわかる (出所:東大大学院 理学系研究科・理学部Webサイト)

初期天体のリチウム量の観測から外挿した推定値は7Li/H=1.58±0.3×10-10であるため、宇宙リチウム問題を完全に解決するにはさらにほかの要因が必要であるとするが、今回の研究により、BBNのほかの条件を何も変えずに7Li/H値を1割程度減らすことを実験的に示すことに成功したことから、今後の問題解決に向けた正しく方向に導くのに役立つことが期待されると研究チームでは説明する。

なお、宇宙リチウム問題についてはさまざまな解決法が理論的に提案されているが、どれも未だ総意は得られていない。今回行われた実験により、明らかな7Li推定量の減少を提言できたことは、問題解決に向けて一歩前進したといえると研究チームではしているほか、今回の実験手法は、今後ほかの中性子+不安定核反応測定への応用も期待されるとしている。