東北大学は6月2日、ミュータンスレンサ球菌を含むむし歯(う蝕)関連菌4種に対する、緑茶に含まれる主なカテキン4種類のうちで最も多い「エピガロカテキンガレート」の抗菌効果を調査した結果、緑茶と同等の濃度であれば、むし歯関連菌を死滅させはしないものの、重要なう蝕原性である「糖からの酸産生」を抑制し、菌を凝集させる(結果として歯への付着を防げる)ことが明らかになったと発表した。

同成果は、東北大 大学院歯学研究科 口腔生化学分野の髙橋信博教授、同・鷲尾純平講師、同・安彦友希助教、中国・四川大学ダブルディグリープログラム大学院生 韓思理 歯科医師らの研究チームによるもの。詳細は、むし歯の科学・疫学・予防などを扱った学術誌「Caries Research」に掲載された。

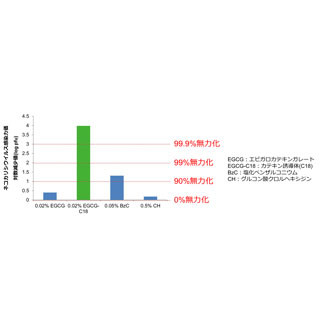

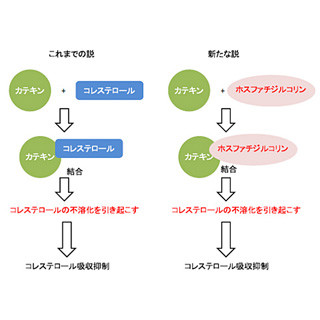

緑茶は以前から身体にいいとされてきたが、近年、その抗菌・抗ウイルス効果にも注目が集まっている。抗菌成分として、緑茶には主に4種類のカテキン(ポリフェノールの仲間)が含まれている。そのうちで最も多く含まれるのが「エピガロカテキンガレート(EGCG)」で、抗菌作用が強いことから、これまでの研究から口腔内でむし歯関連菌を抑制し、むし歯の予防に役立つ可能性が示されてきた。しかし、EGCGの抗菌メカニズムの詳細は明らかになっていなかったという。

そこで研究チームは今回、EGCGの抗菌メカニズムについて、ミュータンスレンサ球菌を含む代表的なむし歯関連菌4種を用いて、多角的な検討を実施することにしたという。

具体的には、代表的なむし歯関連菌である「Streptococcus mutans」(以下、S.mutans)を用いて、以下の5つの観点から、EGCGの抗菌効果が検討された。

- 殺菌効果

- 細菌の増殖に対する抑制効果

- 細菌の糖からの酸産生活性に対する抑制効果

- 細菌の糖取り込み系酵素活性(ホスホエノールピルビン酸依存性ホスホトランスフェラーゼシステム活性:PEP-PTS活性)に対する阻害効果

- 細菌に対する凝集効果

3および5に対しては、S.mutansに加え、Streptococcus sanguinis(S.sanguinis)、Streptococcus gordonii(S.gordonii)、Streptococcus salivarius(S.salivarius)についての検討も実施されたという

実験の結果、緑茶に含まれる濃度と同等のEGCG(1mg/ml)は、S.mutansに対して殺菌効果こそないものの、重要なう蝕病原性である糖からの酸産生活性およびPEP-PTS活性、さらに増殖を抑制することが明らかとなったほか、糖からの酸産生活性の抑制については、残りの3種のむし歯関連菌でも確認されたという。

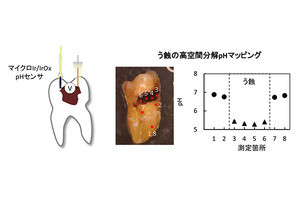

さらに、EGCG(1mg/ml)はS.mutansの迅速な凝集を引き起こし、この凝集効果は、残りの3種のむし歯関連菌でも見られたとした。加えて、EGCG自体にpH緩衝能があり、細菌の酸産生活性によるpH低下を防ぐ力があることが判明。これらの抗菌効果は、唾液の存在下で持続することも明らかとなったという。

今回の研究結果から、緑茶に含まれる濃度のEGCGは、殺菌効果はないものの、細菌の増殖を阻害し、むし歯の原因として重要な糖からの酸産生活性を抑制し、さらに、細菌の凝集を促進することが判明したこととなる。EGCGは、糖代謝の入り口である糖取り込み系酵素活性(PEP-PTS活性)を阻害したことから、その抗菌作用のメカニズムが以下のように推測されるという。

- PEP-PTS活性を阻害

- PEP-PTS活性の低下が糖代謝とそれに伴う酸産生を抑制

- さらに糖代謝によるエネルギー供給の減少が増殖の阻害

一方、EGCGによる細菌の凝集の促進は、細菌が歯面に付着する前に凝集塊を形成させ、細菌の歯面付着を抑制するものと考えられるという。

これらの抗菌作用は、代表的なミュータンスレンサ球菌だけではなく、ほかのむし歯関連口腔レンサ球菌にも作用したことから、口腔バイオフィルム全体のう蝕原性の抑制に繋がるものと推測されるとしている。また今回の研究では、EGCG自身のpH緩衝能が高いことも明らかにしており、酸産生によるpH低下を抑制するもう1つの作用と考えられるとしている。

さらに、緑茶に含まれる程度の濃度では殺菌効果がないことも、実はメリットだという。このことは過度に口腔常在菌を除去することなく、う蝕原性を低減化できることを示唆しており、長期・頻回にわたり安全に使用できることを意味するという。

今回の研究を通じ、日本をはじめ、世界中で嗜好されている緑茶に含まれるカテキンが、むし歯関連細菌の持つう蝕原性、すなわち「糖からの酸産生」と「歯面付着」を抑制することが明らかになったと研究チームでは説明するほか、これらの抗菌作用は唾液が存在しても維持されたことから、実際の口腔内においてもその効果は期待でき、近い将来、う蝕予防の効果的ツールとして開発されることが期待されるとしている。