国立天文台は3月15日、ブラックホールを隠す星間物質の物理的・化学的な性質に着目し、ブラックホール由来のX線がもたらす星間分子の破壊と加熱の様子を、アルマ望遠鏡を用いて超高解像度に観測することに成功したと発表した。

同成果は、国立天文台の泉拓磨氏らの研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

太陽質量の20倍以上の大質量星が超新星爆発を起こしたあとには、ブラックホールがその忘れ形見として残される(20倍以上でも条件によっては中性子星が残されることもある)。ブラックホールにはいくつかの種類があり、このような超新星爆発で誕生するスタンダードなタイプは「恒星級ブラックホール」とも呼ばれる。恒星級ブラックホールは、仮にどれだけ巨大だったとしても、ベースとなる大質量星に上限があるため、その質量は最大でもせいぜい太陽の100倍程度と考えられている。

その一方で、宇宙中の銀河のほぼ中心にあると考えられている超大質量ブラックホールは、太陽質量の数百万倍から数十億倍という、恒星級ブラックホールとは比較にならない大質量を有する。我々に最も近い超大質量ブラックホールである、天の川銀河の中心にいる「いて座A*(エースター)」も太陽質量の400万倍という巨大サイズだ。

しかし、超大質量ブラックホールがどのように誕生するのかはまだ正確にはわかっておらず、複数の仮説が唱えられている。そのうちで最も一般的な考え方といえるのが、恒星級ブラックホールが幾度となく合体を繰り返して超大質量ブラックホールに至ったというものだ。ただし、恒星級ブラックホールと超大質量ブラックホールの差は余りにも大きすぎるため、単に合体を繰り返していったのでは、超大質量ブラックホールに成長するまでには時間が足りないとされる。そのため、何らかの成長機構が必要だという。

そうしたブラックホールの重要な成長機構として、これまでの研究で判明しているのが「質量降着」だ。これは、宇宙空間、中でも銀河の中心部に豊富に存在する星間物質(ガスと固体微粒子の混合物)を飲み込むことにより、ブラックホールがより巨大になっていく仕組みのことである。それを確かめるために、大量の星間物質を飲み込んで成長するブラックホールを詳細に観測することが重要で、それこそが宇宙史におけるブラックホール進化の包括的理解に必須だという。

天の川銀河から遠く離れた銀河の中には、「活動銀河核」と呼ばれる、膨大なエネルギーを放出する非常に活発な中心核を持つ銀河が多数存在している。その輝きは、その銀河全体の明るさをも上回るほどだ。

-

今回の観測結果に基づく活動銀河核周辺の星間物質(ガス)分布のイメージ。茶色の部分が分子ガスを、真ん中の青白い部分が活動銀河核ごく近傍の電離ガスを示している。両者の間の黄色い領域が、原子ガスが大量に存在する部分に対応。この原子ガスは、活動銀河核のX線放射によって、分子ガスが効率よく破壊されたことで生成されている (c) 泉拓磨氏/NAOJ (出所:アルマ望遠鏡Webサイト)

これまでの研究から、活動銀河核が放射する膨大なエネルギーは、その銀河の中心にある超大質量ブラックホールが飲み込もうとしている大量の星間物質が放出していると考えられている。大量の星間物質はブラックホールの赤道に沿って回転し、降着円盤を形成する。降着円盤中では、大量の星間物質同士がとてつもない速度でこすれ合うことで高い摩擦熱が生じ、それがとてつもなく膨大なエネルギーとなって明るく輝いていると考えられているのだ。

-

(左)近傍宇宙の代表的な活動銀河「NGC1068」の可視光画像。中心に「活動銀河核」(質量降着を伴う超大質量ブラックホール)が存在する。(右)合体銀河「Arp220」の可視光写真。中心部には大量の星間物質が存在して可視光線を吸収するため影のように見える。このため、その背後に潜むエネルギー源(例:活動銀河核)を可視光観測で特定することは困難極まりない (出所:アルマ望遠鏡Webサイト)

こうした活動銀河核はこれまで、主に可視光線や紫外線による観測により発見されてきた。しかし、それではブラックホールの進化の全容を探るには不十分だという。というのも、ブラックホールが星間物質を大量に飲み込んでいるということは、大量の星間物質に囲まれているということ。可視光線や紫外線は波長が短いために星間物質の間を縫って通り抜けられず、ブラックホールを詳細に観測するのは難しいのだ。

このような星間物質に埋もれた活動銀河核の“発掘”を可能とするため、研究チームは今回、ブラックホール周辺(銀河中心部の数百光年程度の領域)の星間物質、とりわけガスの性質変化に着目することにしたという。

また今回の研究で鍵となったのが、銀河活動核から放射されるX線が、星形成活動と比較して遥かに強力であるという点だ。X線は銀河中心部の星間物質中の分子ガスに効率よく作用し、ガスの温度を上昇させ、分子を原子に分解し、さらにイオンに電離させる。星形成活動の場合は、こうした影響は遥かに弱い。つまり、銀河活動核が存在することにより、そこから放射されるX線により、星間分子が破壊されるのである。銀河中心部のガスの物理的・化学的な性質が、星形成活動のみを伴う銀河と比べて劇的に変化するということである。

具体的には、「分子ガスの量に比べて、相対的に原子ガスや電離(イオン)ガスの量が激増した環境」が、活動銀河核の周囲には形成される可能性があるということだ。研究チームは、そうした環境変化を観測的に捉えることができれば、それが“埋もれた活動銀河核の発掘”につながると考察したのである。

-

今回の研究において観測対象とされた、活動銀河「NGC7469」の可視光画像。右下の挿図は、中心をズームした画像。真ん中には活動銀河核が存在し、その周囲を半径1500光年程度の円環状の星形成領域が取り囲んでいる (出所:アルマ望遠鏡Webサイト)

その仮説を検証するため、研究チームは約2億光年の距離にある銀河「NGC7469」に対し、アルマ望遠鏡を用いて、ガスの分布を解像度300光年程度の高解像度観測を実施した。同銀河は活動銀河核を持ち、同時にその周囲が円環状の星形成領域に取り囲まれた形状をしているのが大きな特徴だ(画像3)。つまり、NGC7469を一度観測するだけで、活動銀河核と星形成領域におけるガスの物理的・化学的な性質の違いを分析できるという効率のいいな天体である。今回の研究では、分子ガスの分布の指標として一酸化炭素分子(CO)の放射が、原子ガス分布の指標として炭素原子(C)の放射が観測された。

-

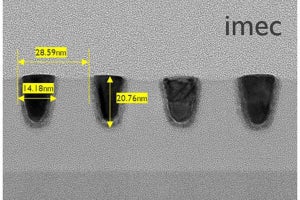

画像4。アルマ望遠鏡によるNGC7469の観測画像。一酸化炭素分子(左)、炭素原子(右)、それぞれの空間分布が示されている。左右とも、色が赤くなるほど強度が高く、紫が濃くなるほど低くなる(右端のカラーバーを参照)。画像中心に活動銀河核があり、その周囲を円環状の星形成領域が取り囲んでいる。明らかに炭素原子Cの放射が、中心核周りに集中していることが見て取れる。このような分布は星形成銀河では観測されていない特異なものだという (出所:アルマ望遠鏡Webサイト)

観測の結果、中心核周りではC原子からの放射が著しく強くなっていることが、世界で初めて発見された。事実、中心核周りでのC原子/CO分子の量の比は、同銀河の星形成領域やほかの星形成銀河に比べて10倍以上、天の川銀河内の静的環境に比べると100倍以上にもなるという。

-

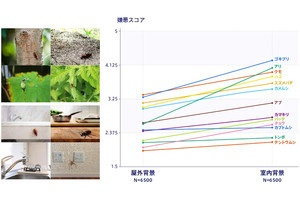

アルマ望遠鏡により観測された、炭素原子Cの放射と一酸化炭素分子COの放射の強度比。横軸は12COを、縦軸はその同位体の13COを分母に用いた強度比をそれぞれ示している。赤いダイヤ印はNGC7469の活動銀河核周辺での測定値、青の星印は同銀河の星形成領域での測定値。参考として、ほかの星形成銀河での測定値が白抜きの星で示されている。明らかに活動銀河核において、輝線比が大幅に増加している。これは活動銀河核のX線放射によりCO分子が破壊され、C原子の量が相対的に増えたことが原因だという (出所:アルマ望遠鏡Webサイト)

また、中心核周りのガスの温度も、星形成領域の値に比べて数倍以上に増加していることが判明した。詳細なモデル解析の結果、これらの観測結果は明確に、X線により分子ガスが破壊されて原子ガスに変換され、かつ、X線加熱によりガスが高温状態になっていることの帰結だと判明したという。すなわち、仮説通りに、活動銀河核がそのX線放射をもって、周辺環境の物理的・化学的な性質を激変させている様子を捉えることに成功したのである。

今回の研究におけるポイントは、アルマ望遠鏡の誇る高解像度と、高周波数観測を可能にした「Band8受信機」の存在にあるという。まず、X線による分子破壊の現場を適切に捉えるには、銀河中心部の数百光年程度のコンパクトな領域を選択的に観測するための高解像度が必要だ。それには、世界最高性能の電波望遠鏡であるアルマ望遠鏡の威力がいかんなく発揮された。

一方で、観測した天体放射のうち、C原子からの放射はその発生周波数が492GHzと高いために技術的な扱いが難しく、その高感度観測は長らく困難だったという。それを可能にしたのが「アルマBand8受信機」で、これは日本が開発を担当したものだ。つまり今回の研究成果は、日本発の技術とアイディアが活かされたものだと研究チームは自負しているとした。

X線を起点とする普遍的な化学反応に基づく今回の研究成果は非常に手堅く、ほかの天体にも容易に適用可能だという。また、CO分子やC原子の放射(輝線放射)からは、ガスの「質量」や「運動状態」の情報も同時に得られる。たとえばガスの高速運動が検出されれば、その運動を引き起こす重力源、すなわち中心ブラックホールの質量も推定可能だ。つまり、今回用いられた研究手法は、埋もれた活動銀河核の発掘にとどまらず、同時にブラックホール質量や、ブラックホールの餌となるガスの質量という、天体物理学的に基本的かつ重要な情報をもたらす非常に高効率なものとなっているとした。

研究チームは今後、数多くの天体にこの手法を適用し、宇宙史におけるブラックホール進化のミッシングピースであった「埋もれた活動銀河核」の詳細な性質を明らかにし、超巨大ブラックホール進化の包括的理解につなげることを計画しているという。