岩手大学、名古屋大学(名大)、京都大学(京大)の3者は、ネコのマタタビ反応が蚊の忌避活性を有する成分「ネペタラクトール」を体に擦りつけるための行動であることを解明したと発表した。

同成果は、岩手大農学部 応用生物化学科の宮崎雅雄教授、同大学 総合科学研究科農学専攻の上野山怜子大学院生、同大学農学部の宮崎珠子日本学術振興会特別研究員RPD、同大学 農学研究科の室岡孝信大学院生(研究当時)、同大学農学部の片山理恵子研究院(研究当時)、同大学農学部 応用生物化学科の山下哲郎教授、名大大学院 生命農学研究科の西川俊夫教授、同大学院 生命農学研究科 応用生命科学専攻の安立昌篤講師(研究当時)、同・小野田伊吹大学院生、同・宮澤悠大学院生(研究当時)、京大大学院 薬学研究科 生体機能解析学分野の金子周司教授、英リバプール大学 感染症・獣医・生態学研究所のJane L. Hurst教授、同大学 システム分子統合生物学研究所のRobert J. Beynon教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、科学雑誌「Science Advances」にオンライン掲載された。

ネコにとってマタタビといえば、大好物として誰もが知るところ。ネコはマタタビを見つけると、なめる・噛む・顔を擦りつける・地面に転がるといった特徴的な“マタタビ反応”を示す。このマタタビ反応をネコに引き起こす活性物質をまとめて「マタタビラクトン」といい、60年以上前に大阪市立大の目武雄(さかん・たけお)博士らの研究によって発見された。マタタビラクトン類には、イリドミルメシン、ジヒドロネペタラクトン、アクチニジンなどがあることがわかっている。

またマタタビ反応はネコだけでなく、ヒョウやライオンなど、ほかのネコ科動物にも見られる。しかし、そもそもなぜネコ科動物だけがマタタビラクトンを含む植物に特異な反応を示すのか、同反応の生物学的な意義についてはこれまでまったくわかっていなかった。

マタタビラクトン類のうちでどの物質が最も強力な活性を示すのかが明確でなかったため、国際共同研究チームはまずネコにマタタビ反応を誘発する活性物質の再検証から研究を開始することにしたという。具体的には、マタタビ葉の抽出物を液体クロマトグラフで分離し、ネコに嗅がせてマタタビ反応を誘起させる成分を探索する実験が行われた。

すると、過去の研究では見逃されていたという化学物質ネペタラクトールに、マタタビ反応を誘起する強力な活性があることが発見された。化学合成されたネペタラクトールを染み込ませた濾紙をネコに提示したところ、ネコは顔や頭を擦りつけ、床をゴロゴロと転がる典型的なマタタビ反応を示したという。

-

(A)マタタビ。初夏に一部の葉が白く変色するのが特徴。(B)ネペタラクトールの化学構造。(C)マタタビ反応の一種でネペタラクトールの濾紙に顔を擦りつけている行動。(D)マタタビ反応の一種で床にゴロゴロと転がる反応 (出所:京大プレスリリースPDF)

また国際共同研究チームは大阪の天王寺動物園と神戸市立王子動物園の協力を得て、ジャガー、アムールヒョウ、シベリアオオヤマネコなど、大型のネコ科動物に対してもネペタラクトールを嗅がせたところ、マタタビ反応を起こすことが確かめられたのである。これらの結果から、ネコ科動物に作用してマタタビ反応を誘発する活性物質が、ネペタラクトールであることが明らかとなった。

-

大型ネコ科動物のネペタラクトールに対するマタタビ反応。(A)神戸市立王子動物園のアムールヒョウのアニュイ(オス・11歳)。(B)天王寺動物園のジャガーのルース(メス・11歳)。どちらもネコと同じように、ネペタラクトールの濾紙に対してゴロゴロと転がるマタタビ反応を示すのが確認された (出所:京大プレスリリースPDF)

そしてマタタビ反応のひとつに、ネコがゴロゴロと転がる様子があるが、これは“マタタビ踊り”とも呼ばれている。マタタビの放つ活性物質にネコが陶酔して起こしている反応とこれまでは考えられてきた。しかし、マタタビ反応中のネコの脳内状態を調べた研究はこれまでにないため、真相はわかっていなかった。

そこで国際共同研究チームは次の検証として、ヒトにおいて多幸感に関わる神経系の一種「μオピオイド系」がネコのマタタビ反応に関与しているかが調べられた。まず、ネペタラクトールをネコに嗅がせてマタタビ反応を誘起させ、その前後に採血してμオピオイド系を活性化させる脳内神経伝達物質「βエンドルフィン」の血中濃度の変動が検査された。

すると、マタタビ反応後に血中βエンドルフィン濃度が有意に上昇することが判明。マタタビ反応中のネコの脳内でμオピオイド系が活性化していることが推測される結果となった。続いて、μオピオイド系の阻害薬である「ナロキソン」をネコに注射してからネペタラクトールを嗅がせたところ、ネコのマタタビ反応が抑制されることが明らかとなった。

これらの結果から、今回の研究のふたつ目の成果として、マタタビ反応中のネコでは多幸感に関わる神経系であるμオピオイド系活性化していることが初めて明らかにされたのである。

ネコ科動物全般にマタタビ反応が見られるということは、ネコ科動物の共通先祖が獲得していたことを意味する。ネコと大型ネコ科動物は約1000万年前に生物種が分かれてそれぞれ独自に進化したことから、1000万年前以上の共通先祖がマタタビ反応をすでに獲得していたということが推測された。

このことは、マタタビ反応が単にネコが陶酔して起こしているものではなく、何らかの重要な機能を持っていて、現在のネコ科動物に引き継がれてきたものだと国際共同研究チームは考察。そこで、ネペタラクトールをケージの床以外の壁や天井などに提示してネコの反応を調べてみることとなった。

すると、ネコは壁や天井に提示されたネペタラクトールに対して顔や頭を難度も擦りつけるものの、床に提示したときのようにゴロゴロと転がる反応を示さないことが確かめられた。また、ネペタラクトールによってマタタビ反応を示したネコは、顔や頭にネペタラクトールが付着していることも確認された。これらのことから、マタタビ反応で一番重要な行動は、ネペタラクトールを顔や頭に擦りつける行動であることがわかったのである。

-

壁や天井にネペタラクトールを提示したときのネコのマタタビ反応((A)ケージの壁、(B)天井)。ネペタラクトールが染み込んだ濾紙と、対照の濾紙を2巻いて維持してネコの反応の観察が行われた。ネコは、ネペタラクトールの濾紙に対して難度も頬や頭を擦りつけるのが確認された。この実験から、マタタビ反応で最も重要なことは、ネペタラクトールをネコの顔や体に付着させることと判明した (出所:京大プレスリリースPDF)

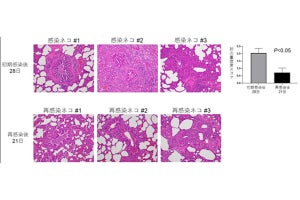

さらに、ネペタラクトールの分析を進めたところ、蚊を忌避・殺虫する活性を示すことが判明。実際、ネペタラクトールが頭に塗られたネコやマタタビの葉に擦りつけをしたネコは、蚊に刺されにくくなることも確認された。

-

ネペタラクトールとマタタビの蚊に対する忌避活性。(A)約20匹の蚊(メスのヒトスジシマカ)が入ったアクリルケージにネペタラクトールを塗った皿、マタタビ葉を載せた皿、またはただの皿を置き、10分後に蚊の忌避率(ケージに繋いだ袋へ逃げ込んだ蚊数の割合)が調べられた。その結果、ネペタラクトールやマタタビ葉に蚊の忌避活性があることが確認された。(B)ネペタラクトール500μgを塗ったネコと何も塗っていないネコに対し、同時に30匹の蚊(メスのヒトスジシマカ)の入ったケージへ10分間入らせたところ、ネペタラクトールを塗布したネコに止まった蚊の数は非塗布ネコと比べておよそ半数であることが確認された。(C)マタタビ葉50gに対し、約10分間のマタタビ反応を見せたネコも同様に蚊の入ったケージに入れたところ、マタタビ反応したネコに止まった蚊の数もマタタビ反応しなかったネコに比べて半減する結果が得られたとした (出所:京大プレスリリースPDF)

以上の結果から、今回の研究の3つ目の成果として、ネコのマタタビ反応は、蚊の忌避活性を有する植物成分ネペタラクトールを体に擦りつけるために重要な行動であり、これによってフィラリアなどの寄生虫やウイルスなどを媒介する蚊から身を守っていることが明らかとなったのである。

国際共同研究チームは今後、なぜネコ科動物だけがマタタビに反応する術を獲得して蚊から防御できるのか、マタタビ反応に必須な遺伝子を特定してネコ科動物がマタタビ反応を示すに至った進化過程を考察するとしている。

またネペタラクトールが、嗅覚を介して多幸感や鎮痛を制御するμオピオイド系を活性化できること、蚊に対する忌避効果があることなどから、さまざまな応用展開の可能性も出てきたという。特に、蚊は日本脳炎やジカ熱など、さまざまな伝染病を媒介する害虫であるため、ネペタラクトールを活用した新たな忌避剤の開発も検討するとしている。