国立天文台は6月26日、アルマ望遠鏡を用いた観測により、1000万歳ほどと若い星である「うみへび座TW星」を取り巻く原始惑星系円盤(塵とガスの円盤)の中に、円盤内で惑星が作られつつある強い証拠を発見したと発表した。

-

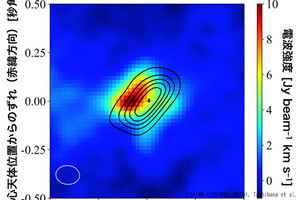

今回の観測対象となった「うみへび座TW星」を取り巻く原始惑星系円盤。円盤の南西側に周囲より電波を強く放つ小さな場所が発見された (C)ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Tsukagoshi et al.

同成果は、国立天文台の塚越崇 特任助教、工学院大学の武藤恭之氏、国立天文台/東京工業大学の野村英子氏、国立天文台/総合研究大学院大学/東京大学の川邊良平氏、東京大学の金川和弘氏、東京工業大学の奥住聡氏、東京工業大学の井田茂氏、リーズ大学のCatherine Walsh氏、クイーンズ大学ベルファストのTom J. Millar氏、国立天文台/工学院大学の高橋実道氏、アストロバイオロジーセンターの橋本淳氏、カリフォルニア工科大学/東京大学/国立天文台の鵜山太智氏、東京大学/アストロバイオロジーセンターの田村元秀氏らによるもの。詳細は6月10日付けの米国の天体物理学専門誌「Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

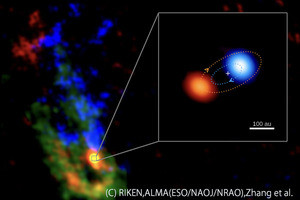

現在、理論的な計算から、原始惑星系円盤の中で形成された惑星のもととなる塊の周囲に塵やガスを回転する円盤状の構造(周惑星円盤)が形成され、育っていくことで惑星が生まれると考えられているが、具体的にどのように周囲の物質を取り込んで成長していくのか、といった誕生と成長の過程の詳細は良く分かっていなかった。

今回、研究チームは、これまでアルマ望遠鏡による観測と比べておよそ3倍高い感度で原始惑星系円盤を観測。その結果、円盤の中心から52天文単位の位置に、周囲に比べて1.5倍ほど電波が強くなっている長さ4天文単位程度、幅1天文単位程度の小さな電波源を発見したという。

この正体について研究チームでは、「周惑星円盤」、もしくは、「円盤内で生まれた小さいガスの渦にたまった塵で、今後惑星になり得る可能性を持った構造」の2つの可能性があるとしている。この2つの可能性は、いずれも、観測と一致する部分と不自然な部分があり、今回の観測では正体までは突き止められなかったものの、どちらであっても、惑星形成のプロセスの重要な部分を初めてピンポイントで観測したことには変わりなく、惑星形成の過程を理解する重要な観測成果となるという。

なお、研究チームは今後、形成中の惑星の兆候をより直接的に捉えることを目指すとしており、具体的には、アルマ望遠鏡を用いたより高解像度な観測による電波源の温度分布の把握や、すばる望遠鏡などによる惑星周囲の水素が高温になった際に放たれる光の観測などを行っていく予定としている。