スーパー・ヘヴィ/スターシップ

前澤氏らが乗る予定のスターシップは、スペースXが開発中の次世代宇宙船である。直径9m、全長55mという巨大な機体で、打ち上げには専用の巨大ロケット「スーパー・ヘヴィ」を使う。両者を合わせた全長は118mにもなる。

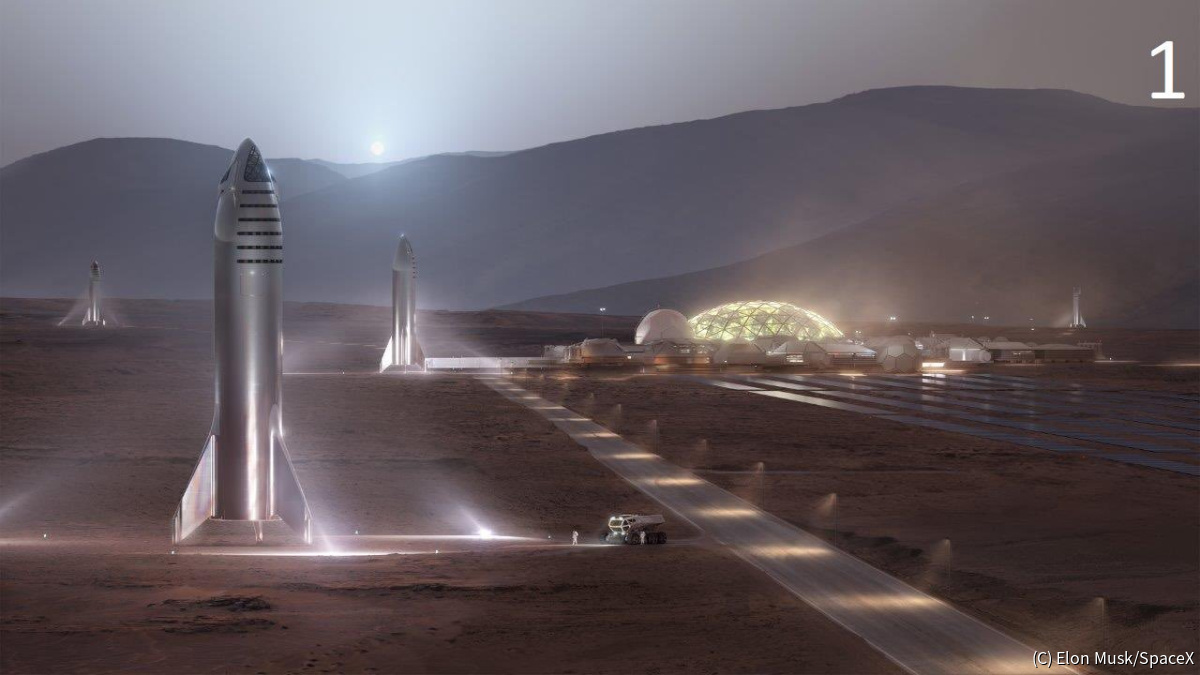

スーパー・ヘヴィ/スターシップは100人の乗組員、もしくは約100トンの物資を地球低軌道へ打ち上げられる、史上空前の能力をもつ。また、宇宙船を推進剤を運ぶタンカー仕様にしたタイプもあり、宇宙船を先に打ち上げ、そこにタンカーで推進剤を補給することで、宇宙船は100トンの物資を載せたまま月や火星へ飛ぶこともできる。

スペースXはこの宇宙船を、月や火星への有人飛行や、都市の建設に使うことを目指している。また、現在同社が運用中の「ファルコン9」ロケットや「ファルコン・ヘヴィ」ロケット、そして「ドラゴン」補給船や宇宙船などを代替し、人工衛星の打ち上げや、国際宇宙ステーション(ISS)への飛行にも使うとしている。とくに、その巨大な機体から生まれる広大なペイロード・ベイ(衛星の搭載区画)をいかして、これまでは打ち上げが不可能だった、巨大なアンテナをもつ通信衛星や、巨大な望遠鏡をもった科学衛星の打ち上げに使えると期待されている。

さらに、地球上の都市間を結ぶ極超音速旅客機としても使用することも考えられている。

スターシップ、スーパー・ヘヴィともに、垂直着陸・回収が可能で、繰り返し再使用することで打ち上げの低コスト化を図る。マスク氏によると、1回あたりの打ち上げコストは約700万ドルとされ、また1人あたり約50万ドル、さらに将来的には約10万ドルで火星に行けるようになるという。

現在のスーパー・ヘヴィ/スターシップの原型となる計画は2016年に披露され、それからほぼ毎年のように、機体の形状やエンジンの搭載数など、設計変更が繰り返されてきた。2018年の前澤氏との会見のときには、マスク氏は「もうこれ以上の大きな設計変更はない」としていたが、実際にはその年末に、さらなる設計変更をしたことを明らかにしている。

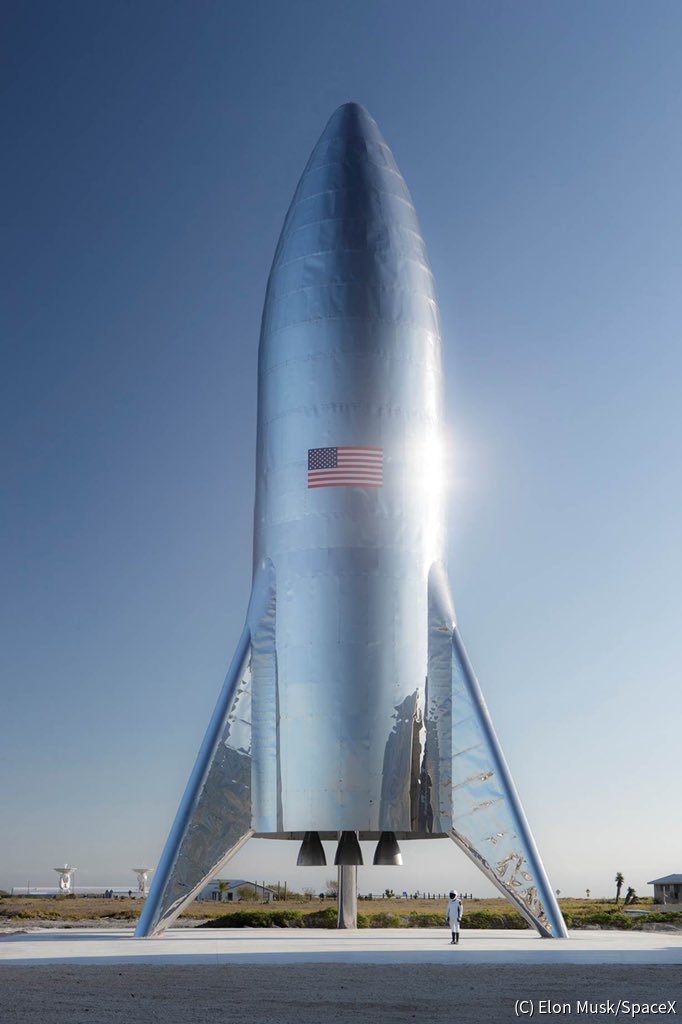

目標とする打ち上げ能力には大きな変更はないものの、一方で機体の材料と、スターシップの大気圏再突入時の機体の冷却方法は大きく変更。それまで、機体の材料にはカーボンを多用するとしていたが、スペースXが開発した特殊なステンレス鋼を使うことになり、ひと昔のSFに出てくるような銀ピカのロケットになった。また、冷却には耐熱シールドとあわせ、機体表面に燃料のメタンの一部を流すことで、機体と大気との間に保護膜を作る「アクティヴ・クーリング」をするとしている。

さらに今年4月には、マスク氏は「スターシップにドラゴン(もちろんスペースXの補給船のことではなく、架空の生き物のほう)のような、ステンレス鋼製の巨大な翼を追加することを考えている」と発表。これにより、「再突入時の温度を1000℃くらいに抑えることができるため、メタンを使った冷却が不要になるかもしれない」としている。

こうした動きからもわかるように、スターシップやスーパー・ヘヴィの設計はまだ煮詰まってはいないようで、また現在、スペースX社内で2チームに分けて設計を競わせているとしている。

スターシップの試験機による試験も進む

設計変更が繰り返される一方で、スターシップとスーパー・ヘヴィに装備されるロケット・エンジン「ラプター(Raptor)」や、スターシップの着陸技術など、基本的な部分の試験は先行して進んでいる。

スペースXはテキサス州の南端、メキシコ国境沿いにあるボカ・チカ(Boca Chica)に、ロケットの発射場と試験場をもっており、ここでスターシップの試験機の建造が行われている。この試験機は「スターホッパー(Starhopper)」と呼ばれており、機体の直径は実機と同じ9mではあるものの、全長は少し短い。またラプターも、実機の7基に対して、試験機では3基のみ装備する。

この試験機は、スターシップの着陸技術を試験するためのもので、宇宙には行かないどころか、到達高度も最高5kmほどとされる。そのため、機体も必要最低限の構造のみで、表面の処理なども徹底されてはおらず、かなりでこぼこしている。

まずスペースXは、ラプターの試作機を使った燃焼試験を今年2月から実施。エンジンの限界を超えるほど徹底した試験を繰り返し行った結果、3月にはこの試作エンジンは破損。スペースXは間髪入れず、2基目のエンジンを投入し試験を継続した。

そして4月3日には、地上とテザー(紐)でつないだスターホッパーにラプターを組み込み、数cmだけ浮上させる試験を実施。5日には2回目の試験が行われ、テザーの長さの限界である1mほどまで上昇したという。

Starhopper just lifted off & hit tether limits! pic.twitter.com/eByJsq2jiw

— Elon Musk (@elonmusk) 2019年4月6日

その後は大きな動きはないものの、現地メディアやSNS上の書き込みなどからは、スターホッパーの改良、改修や、ラプター・エンジンの着け外しなどが行われていることがわかっている。また、ボカ・チカの発射場とは別に、フロリダ州でも別の試験機の建造が進んでいることがわかっており、いずれはボカ・チカとフロリダの2か所で、2機を並行して試験することになるのかもしれない。

今後の試験の予定は明確にはなっていないが、マスク氏によると6月か7月に、テザーを外した状態でさらに高い高度まで上昇させる試験を実施するとしている。詳細は不明だが、数十mほど上昇するものとみられる。また、それと前後して、スーパー・ヘヴィとスターシップに関する最新情報を発表したいとしている。

以前発表された計画では、スターシップの最初の地球周回軌道への飛行は2020年ごろになるだろうとし、その後も試験を重ね、2023年の前澤氏の月旅行を実現したいとしていた。現時点でもその見通しは変わっていないようだが、実際に今後どうなるかはわからない。宇宙開発において遅れはつきものであり、スペースXはとくにその傾向が強い。

しかし、それは言い換えれば、挑戦的な技術開発や試験スケジュールに、積極的に挑んでいるという証でもある。今年に入ってからのスターシップやラプターの開発、試験の急速な進み方も、それを示しているといえよう。

出典

・Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作(@yousuck2020)さん | Twitter

・Elon Musk(@elonmusk)さん | Twitter

・Mars | SpaceX

・SpaceX BFS : Phase 2 Starship Orbital Prototype(s) - Discussion

・SpaceX BFS : Phase 2 - Starship Orbital Prototype(s) - Photos and Updates

著者プロフィール

鳥嶋真也(とりしま・しんや)宇宙開発評論家。宇宙作家クラブ会員。国内外の宇宙開発に関する取材、ニュース記事や論考の執筆などを行っている。新聞やテレビ、ラジオでの解説も多数。

著書に『イーロン・マスク』(共著、洋泉社)があるほか、月刊『軍事研究』誌などでも記事を執筆。

Webサイトhttp://kosmograd.info/

Twitter: @Kosmograd_Info