半導体製造装置大手の米Applied Materials(AMAT)は12月10日、同社CFOのDan Durn(ダン・ダーン)氏の来日に併せ、同社の決算概況ならびに今後の事業の見通しなどの説明会を開催した。

AMATの現在のビジネスは、半導体製造装置、FPD製造装置、そしてそれらの保守などを行なうサービスの3事業セグメントで構成されている。特に屋台骨となっている半導体製造装置事業を取り巻く環境はこの数年で劇的な変化が到来していると言える。

-

AMATの2018年度の事業別売り上げ比率。半導体製造装置はトップクラスのシェアを獲得している「Leadership Semi」と成長率の高い分野(3D NAND)など向けとなる「High Growth Semi」の2つのセグメントに分けられる

21世紀の半導体のけん引役を振り返ると、当初はインターネットの普及に伴うPC市場の拡大。そこから2010年前後のスマートフォン(スマホ)の登場による、ソーシャルメディアの勃興にともなうモバイル機器の爆発的普及。そして現在、そうしたモバイル危機から、さらに人の手を介さないIoTを含めたデータエコノミーの時代が到来しようとしている。この流れを出荷個数で換算すると、PC市場は数億台規模。スマホが10億台規模、そしてデータエコノミーが100億台を超す規模、となる。人の手を介さないため、さまざまな市場に分散することになるわけだが、それが逆に、多様性を生み、恒常的な成長を促す要因になりつつあるといえる。

「データエコノミーには世界のGDPを16兆ドル押し上げる可能性があるとエコノミストは語っている。半導体業界からすれば、PCやスマホの時代に比べて、もっと多くのデバイスが必要となる。だからこそ、そこから生まれるチャンスに我々としてもワクワクしている」とダーン氏は語る。

また、その生み出されたデータを処理するのがデータセンターとなるわけだが、その演算処理を行なうサーバは、大きく4種類(エンタープライズサーバ、ビッグデータサーバ、GPUベースのAIサーバ、カスタムASICベースのAIサーバ)に分けられるという。中でも期待されているのがAIサーバの存在となる。

「例えばエンタープライズサーバと、GPUベースのAIサーバを比べると、AIサーバの方が、ロジックの数は8倍、メモリも4倍ほど多く求められる。しかし、ロジックはメモリと比べて3倍ほど資本集約的であると言われている。つまり、ロジックはメモリに対する設備投資の3倍の投資費用が必要となるわけで、半導体製造装置企業に事業拡大のチャンスが訪れることとなる」(同)と、市場成長の絶好機が訪れつつあることを強調するほか、前述したような半導体業界のドライバ役が変化していくことに伴い、半導体製造装置市場、つまり設備投資市場の好不況の波は小さくなりつつあることを受け、「データエコノミーの市場はまだ始まったばかり。この第3の波は非常に大きなチャンスを我々にもたらしてくれる」と、安定的な成長が期待できる状況になってきたことも付け加えた。

ここで注意しておくべきは、振れ幅は小さくなっても、市場そのものが大きくなっているわけで、市場規模が250億ドルの時の20%の成長幅と、500億ドルのときの10%の成長幅は同じ50億ドルである、という数字のマジックが存在することを肝に銘じておく必要があることだろう。だが、1つのアプリケーションが牽引する時代が終わり、複数のアプリケーションがそれぞれ伸びていく時代になれば、その振れ幅も縮小されていくことが期待されるようになる。

ただし、大きな懸念点となるのは、いつまでムーアの法則が続けられるのか、という問題だ。すでにデナード・スケーリング(デナード則)もアムダールの法則も限界が見えた。ムーアの法則は辛うじて継続していると言えなくもないが、かつては2年に1回、プロセスの微細化を実現してきた流れが、この数年は動きが鈍化、その流れが遅くなってきていることは事実だ。同氏も、「半導体業界はこの10年、プレーナ型トランジスタの微細化と、新規材料の導入による高性能化を繰り返してきた。これが従来からのルールブックであった。しかし現在、それが破綻しつつある」との見方を示しており、新たなアーキテクチャや3D化、さらなる微細化技術、そして実装技術の進化といったこれまでとは異なる分野の技術が必要になってくるとの見解を述べている。

こうした動きに呼応するように、半導体製造装置のプラットフォームにも変化が訪れている。これまでは、1つのプラットフォームに1つのプロセス(CVDであったり、ALDであったり、CMPであったり)を搭載して提供されることが基本であり、装置内部は真空処理が大半だが、装置間搬送時は窒素パージなどはされるも、大気曝露され、また次の装置では真空内で戻され、別のプロセス処理が行なわれる、といった流れであった。しかし、現在、採用する材料が多岐にわたり、特にコバルト(Co)などは、大気に晒され、湿気に触れると、意図しない欠陥などを発生させ、性能や歩留まりの低下を引き起こすことが知られていることから、1つのプラットフォーム上で、複数のプロセス処理を行なう形への変化してきている。「半導体の製造に新たなルールブックが必要となっている。それがマテリアルエンジニアリングであり、ムーアの法則が破綻しつつあるこの時代に、さらなる性能向上を果たすために、その重要性は日増しに高まっている」(同)とのことで、AMATでは、すでに新しいデバイス構造や材料への対応も可能となっていることもあり、この5年間の業績は、過去最高の調子にあるとする。

同氏は、「今の好況を糧に、今までになかった時代に備えていく。製造装置業界にとって、チャンスとなる時代が訪れようとしている」と、より高性能かつ低消費電力な半導体デバイスを実現するのに、半導体製造装置の役割がこれまで以上に高まってくることを強調。それに伴い、市場の拡大も想定以上に進むことも予想され、トップランナーとしての優位性を武器に、今後も成長を目指していくとした。

しかし、ここに来て、その成長を妨げる懸念点が取りざたされるようになってきた。言わずと知れた米中貿易摩擦の問題である。すでに米国は、中国メーカーに対する米国製半導体製造装置の出荷制限を行なっている。SEMIの発表では、2018年第3四半期に、中国が半導体製造装置の最大の購入地域に躍り出ており、こうした動きが長引けば、業績への影響も考えられるが、同氏は、「前提としてAMATは強く、校正かつ自由な貿易を信奉しているということを挙げておく。中国には地場のメーカー以外にもTSMCやSamsung Electronics、Intel、Globalfoundries(GF)など、国外のメーカーも工場を有しており、投資を行なっている。そうした意味では大きな流れとしての影響は少ないとみている」と、AMATの財政に大きな影響は現状では生じないとの見方を示す。

また、約2年続いたメモリバブルも終焉を向かえ、メモリベンダが設備投資を先送りにするといった動きも出てきた。これに対して同氏は、「メモリ市場が下降していく流れは、一次的なものとみている。顧客からは、2019年の後半にはかなり堅調になるのでは、という声も聞いている。これまではけん引役の市場の動きのみに引っ張られていたが、けん引役が多岐にわたれば、長期的にみれば、大きな機会が訪れることが期待される。これは大変エキサイティングは状況だ。データエコノミーの成長の速度が増せば、そうしたトレンドの後押しになることが見込まれる」と、あくまで一時的なものに過ぎず、これまでのような市場がクラッシュするような事態には至らないとの見通しを示した。

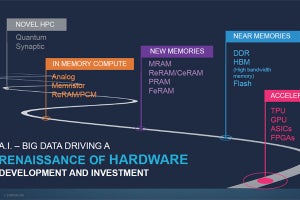

最後に同氏は、「AMATとしては、データエコノミーの時代は、ダイナミックな変化ではあるが、1つのデバイスの浮き沈みにこだわらなくて良くなるので、今までよりも健全かつ持続可能な姿になると思っている。データエコノミーの世界になれば、消費者が数年に1回、買い換えるのを待つのではなく、人の暮らしの安全性をどうやって実現していくか、という部分が企業の競争力になり、そこへの投資が最優先となってくる。まさにエコノミーであり、個人がどうこう、というよりも、大きなチャンスを企業に対して与えてくれるようになるだろう」と、これからの時代に対する期待感を示したほか、量子コンピュータやニューロモーフィックコンピュータなど、これからのコンピューティングに必要な技術なども製造装置に求められるようになってくることから、数十年先を見ても、製造装置業界にとっては魅力的な方向に進んでいくことが予想されると、明るい未来に対する予見を語ってくれた。