ドイツのフランクフルト大学とFrankfurt Institute for Advanced Studies(FIAS)の研究チームは、中性子星の半径がとり得る値の範囲を12~13.5kmの間に絞り込むことができたと発表した。数値の見積もりには連星中性子星の合体に由来する重力波の観測データを利用した。研究論文は「Physical Review Letters」に掲載された。

中性子星は、太陽よりもやや質量の大きな恒星が寿命を迎えたときに形成される超高密度天体であると考えられている。

年老いた恒星が核融合反応に必要な元素を使い尽くすと、核融合エネルギーによる膨張と重力による凝縮のバランスが崩れ、超新星爆発などをともなう重力崩壊が起こる。恒星の中心部には、重力崩壊によって落ち込んだ物質が集中し、主に中性子から構成された超高密度のコアが形成される。

量子力学によれば、フェルミ粒子である中性子には、パウリの排他律から複数の粒子が同一の状態を取れないという性質がある。このため、粒子が取りうる状態の数が少なくなる超高密度状態においては、エネルギーがそれ以上低くなることができない「中性子縮退」が起こると考えられている。この中性子縮退のエネルギーが星の重力とバランスした状態の超高密度天体が中性子星であるとされる。

中性子星の大きさがどの程度であるのかという問題は、これまで40年以上にわたって議論されてきた。その数値は、高密度核物質の挙動に関する重要な情報を与えるものであるが、これまでの理論研究から見積もられた半径は8~16kmと幅があった。

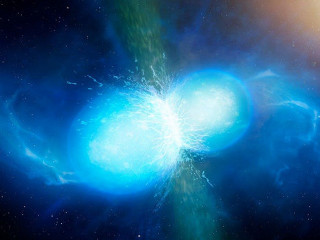

一方、今回の研究では中性子星の半径が取りうる値を12~13.5kmと見積もり、幅1.5kmの範囲まで絞り込んでいる。この値の導出には、2017年8月17日に米国の重力波検出器LIGOおよび欧州のVirgoによって観測された重力波「GW170817」のデータが利用されている。GW170817は、観測史上5例目となる重力波であり、ブラックホールではなく連星中性子星の合体にともなって発生したと考えられる重力波としては史上初の事例である。

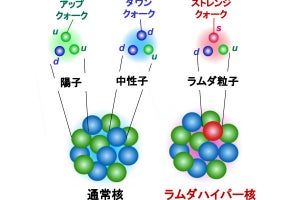

なお、中性子星の中心部では、中性子などのバリオン(クォーク3個で構成される粒子)が融解し、通常の物質が「クォーク物質」と呼ばれる状態に転移している可能性も指摘されている。クォーク物質が実際に存在している確証はないが、クォーク物質が実現していると仮定した場合には、まったく同一の質量をもつ中性子星であってもクォーク物質への転移がない場合よりも星のサイズは小さくなると考えられる。今回の研究では、クォーク物質への転移がある場合も考慮した上で、中性子星の半径を計算したという。