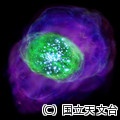

国立天文台は6月13日、アルマ望遠鏡を使って、オリオン大星雲の中に潜む巨大原始星「オリオンKL電波源I(アイ)」を観測し、原始星から勢いよく噴き出すガスであるアウトフローが回転していることを突き止めたと発表した。

同成果は、国立天文台/総合研究大学院大学の廣田朋也氏を中心とする研究グループによるもので、6月12日付けの英国科学誌「Nature Astronomy」オンライン版に掲載された。

星の誕生メカニズムに関する未解決問題のひとつに「角運動量問題」がある。これは、星が誕生する前のガスのかたまりにおいては、収縮するにつれてガスの回転が顕著になることが理論的に予測される一方で、実際の星は緩やかな自転しかしていないというもの。星が誕生する過程のどこかで角運動量を大量に捨て去っていると考えられるが、角運動量を捨てるメカニズムについてはいくつかの説がある。

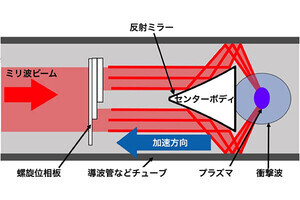

原始星が噴き出すアウトフローが回転することによって角運動量を持ち去るという考え方が一般的だが、これを証明するためには、アウトフローの回転を検出し、アウトフローの駆動メカニズムを明らかにすることが必要となる。しかし、特に観測が難しい大質量原始星においては、アウトフローの回転を実際に観測で描き出すことがこれまで十分にできていなかった。

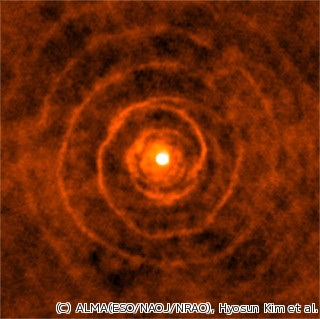

アルマ望遠鏡による今回の観測以前にも、オリオンKL電波源Iを取り巻くガスの円盤やアウトフローの観測はさまざまな望遠鏡で行われており、円盤やアウトフロー内に点在するメーザースポットの動きにより回転の兆候は検出されていた。

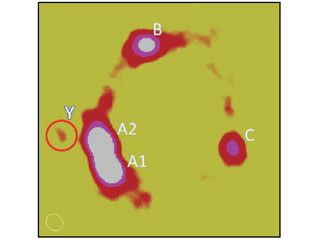

今回、同研究グループは、オリオンKL電波源Iの周囲でガスが放つ電波を検出し、その動きを詳細に描き出すことに成功。大質量原始星から噴き出すアウトフローの回転をとらえた。また、その根元が太く、原始星を取り巻く円盤の外縁部から吹きだしていることも明らかになった。

アウトフローの成因については、細く収束された高速のガス流に周囲のガスが引きずられてできるという説や、原始星のごく近くの領域から放出されるという説があるが、今回の観測結果はこれらの説を明確に否定するものであり、「磁気遠心力風」と呼ばれるメカニズムとよく合致しているという。

同研究グループは、「今後、アルマのさらなる高解像度化によってオリオンKL電波源I以外にも多くの天体で同様の観測が行われ、理論的研究と合わせてアウトフローの駆動機構や大質量星形成機構の理解が進むと期待しています」とコメントしている。