東京大学大学院理学系研究科は、昼面の温度が摂氏4,300度にも達する観測史上最も高温の太陽系外惑星を発見したと発表した。

|

本物のトランジット惑星と偽物の食連星の概念図。(a)はトランジット惑星で、(b)はお互いをかすめるような軌道を持つ食連星、(c)は食連星の近くに別の恒星がある場合を示している。本物の惑星である(a)の場合には近くに別の恒星はなく、どの波長で観測しても 減光の深さはほとんど変わらない。一方、(b)や(c)の場合には、観測する波長によって減光の深さに大きな違いが現れる。 |

同発見は、東京大学大学院理学系研究科天文学専攻の成田憲保助教と国立天文台岡山天体物理観測所の福井暁彦特任専門員らの参加する国際研究チームKELTによるもので、6月5日、アメリカ天文学会で記者会見が行われ、Natureに掲載された。

太陽型星では、木星のような巨大ガス惑星が主星のそばを公転する「ホットジュピター」と呼ばれるような惑星が100個以上発見されているが、太陽型星より高温の摂氏7,000度を超えるような恒星では、最初の太陽系外惑星の発見から20年以上が経過した現在でも、まだ6個しかホットジュピターが発見されていない。高温の恒星のまわりではホットジュピターが形成されにくいのか、あるいはどこまで高い温度の恒星でホットジュピターが形成されうるのかといった観測による知見は、惑星の形成過程や軌道進化の理論を制約する重要な手がかりとなるという。

これまで高温の恒星のまわりでホットジュピターの発見例が少なかった理由として、高温の恒星は高速で自転しているため、太陽系外惑星探しの代表的な方法である視線速度法による惑星探しが難しかったことが挙げられる。また、高温の恒星はとても明るいため、もうひとつの代表的な惑星探しの方法であるトランジット法によるターゲットからも漏れてしまっていた。そのような状況のもと、KELTは口径4.2cmという非常に小さな望遠鏡を2台使ったトランジット惑星探しをすることで、特に明るい恒星のまわりの惑星探しを2005年から実施してきた。

|

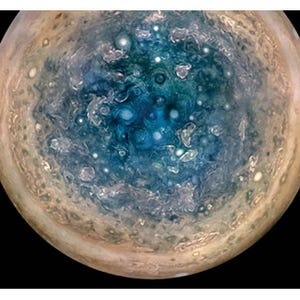

主星KELT-9(左)と惑星KELT-9b(右)の想像図。主星が高速で自転しているためやや扁平になっていることや、惑星からの大気の流出が表現されている。クレジット:NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC) |

今回発見されたKELT-9bは、2014年にトランジット惑星の候補として認識され、2015年から2016年にかけて、それが偽物の食連星ではなく本物の惑星であることを確認する「発見確認観測」が行われ、この惑星候補が本物の惑星であることが確認された。KELT-9bと名付けられたこの惑星は、摂氏およそ1万度という高温の恒星KELT-9(別名HD 195689)のまわりを約1.5日という短周期で公転しており、惑星の質量と半径はそれぞれ木星の2.9倍と1.9倍程度で、いわゆるホットジュピターに分類される。また、惑星の昼面の温度は摂氏4,300度にも達することがわかった。つまり、KELT-9bは本来自ら光り輝かない惑星であるにも関わらず、昼面の温度は恒星の温度にも匹敵し、恒星の中でも大多数を占める低温度星の温度よりも高温になっているという。

|

惑星KELT-9bが主星KELT-9のまわりを公転する様子を描いたCG動画。惑星は主星の自転の向きに対してほぼ垂直な方向に公転している。また、この惑星は主星から強烈な紫外線を受けており、大気が流出して彗星のように尾をひいていると考えられる。クレジット:NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC) |

通常惑星の大気成分には分子が含まれるが、この惑星の昼面はあまりに熱すぎて分子が形成できず、おそらく夜面も同様に高温であるため、たとえ分子が形成されるとしても一時的だと推測される。また、この惑星は主星からの強い紫外線を受け、彗星のように大気が流出している場合もあり、惑星からの大気の流出率が判明すれば、惑星が主星に飲み込まれてしまうと考えられるこれから数億年のうちに、全ての大気が惑星から剥ぎ取られてしまうのか、あるいはそうなる前にホットジュピターのまま主星に飲み込まれてしまうのかなどの惑星の運命が明らかになると考えられるということだ。