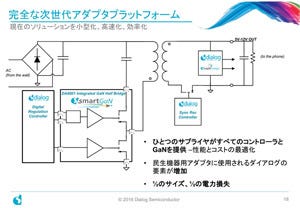

さてそんな訳で製品の話である。今回はそのGaNベースのハーフブリッジであるDA8801を発表したわけだが、実際にはこれとDigital Regulation Controller、Sync Rec Controller、さらに充電用のRapid chargerという3つのCompanion Chipと組み合わせることで構成される(Photo12)。先にも書いたが、これらをすべてGaN on Siliconプロセスで製造するのは現実的ではないということで、これらはいずれもBCDMOSベースとなる。ちなみになぜ650V耐圧か? というと「汎用型のACアダプタを狙うと、電源電圧がワールドワイドなら220Vで、Active ClampあるいはFlybackを利用するとPower Switchには400V程度掛かることになるので、650Vが必要」(Moreno氏)という話であった。逆に言えば、DA8801はACに直結する電源回路を前提としたHalf-Bridgeという事になる。ちなみにこのPhoto12のアダプタプラットフォームのスイッチング周波数は350kHzとなるが、これとは別にやはりDA8801を利用した、スイッチング周波数が1MHzのサンプルもあるという話であった。ちなみに将来的にも、DA8801(Photo13)に、例えばPWMコントローラを集積するようなことは考えていないという。

|

|

|

Photo12:冒頭にも書いたとおりスイッチング周波数を上げたことで、インダクタやコンデンサの小型化が可能になったのがサイズを半分に出来た理由で、GaNの利用により高いスイッチング周波数でも効率を高く取れるのが、電力損失を半減できた理由である |

Photo13:DA8801は5mm×5mmのQFNパッケージで提供され、25Wアダプタで最大94%の効率となる。最大で65Wのアダプタまで対応可能 |

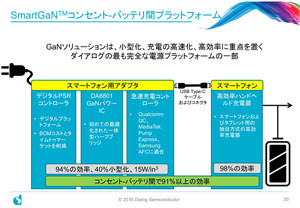

さらに今回の製品を使えば、スマートフォン向けにUSBなどを経由しての効果的なアダプタが構築できるとしており(Photo14)、また将来的にはスケーラブルにラインアップを拡充してゆく(Photo15)というのが同社の説明である。

|

|

|

Photo14:左半分はPhoto12の図そのままで、これにスマートフォン側のチャージャ(例えばDA9155Mを組み合わせて利用する形になると思われる |

Photo15:将来的にはサーバまでSmartGaNでカバーできる、というのが目論見である(Photo08にも少し出てきた) |

ただ、Photo14ではUSBケーブル経由で給電といいつつ、実はUSB PDには対応していない。こちらについては「次世代のチップで対応する。多分2017年の早い時期になると思う」(Tyndall氏)とするほか、非接触給電についても「我々はマーケットを注意深く確認しているが、規格が多すぎるし、現時点で広く普及しているとは言いにくい。例えばスマートフォン向けにとって、本当に環境にやさしい技術とは言いがたい。というのは、効率は70%程度しかないからで、これが広範な普及の障害になっている。多分ウェアラブル機器などには現在の非接触給電技術でも利用されていくと思うが、スマートフォン向けなどにはもっと効率の良い新技術が必要になると思う」(Tyndall氏)とする。

またPhoto15でサーバ向けに1kWクラス狙っているとしており、「1kWクラスになるとGaNではなくSiCの範疇なのでは?」と尋ねた所、「SiCは800Vより上の高電圧向け、あるいは高温の状況には適切だろう。サーバは今、新しいOpen Rack Standard(注:Open Computing Projectの事)が立ち上がっており、ここでは48V DCを供給する仕組みをとっている。こうしたシチュエーションでは、GaN FETを使うほうが適切だ。48Vの入力に対し、Half-BridgeあるいはFull-Bridgeを構成することになり、この場合はSi(BCDMOS)よりも効率が高い」(Moreno氏)。ちなみに「すでにいくつかのGaNベースのサーバ向けリファレンスデザインは存在しており、アプリケーションに向けての最適化を行っている最中」(Moreno氏)だそうだが、「実際にOpen Compute Project向けにどこかのメーカーと協業しているのか」を尋ねた所、「今は何もいえないのでもうちょっと待ってもらいたい」(Tyndall氏)との話であった。一般論としては「今はスマートフォン向けにDA8801をやっており、半年後にはPC向け、その半年後にサーバ向けとなる。そのため、来年にはサーバ向け製品をアナウンスできると思う」(Tyndall氏)そうだ。

Power Deviceについてはこの程度にして、ちょっとDialogのほかの話もご紹介しておく。Dialogは最初に書いたとおりConnectivityやSensorsなどのソリューションも提供しており、Xiaomi Mi Band 2などにも同社のConnectity Solutionが利用されている(Photo16)。ただこのマーケットは、特にARMがCordio IPなどを提供したことで今後は競争が激化する可能性があるが、このあたりを聞いた所、「今現在でBLEのチップセットを提供するメーカーは15~20社位あるが、実際にはトップ3が出荷個数の大半を占めている。確かに(Cordioなどを使うことで)チップは作れるが、実際にはスタックの提供などさまざまなソフトウェアを提供するための膨大な投資が必要になる。我々はウェアラブルやスマートフォン向けに、それぞれ異なる構成に最適化したソフトウェアを提供しているが、これには膨大なコストと手間がかかる。これはテクノロジーの問題ではない。同じことはWi-Fiにもいえる」(Tyndall氏)とする。とは言え、現実問題として今後はさらに競争が激化しそうではあるが、それについては「一歩先を行くことで差別化を維持する。今後新興メーカーはBLE 4/4.1あたりの廉価なソリューションを提供してくるだろうが、その頃には我々は4.2や5.0という具合に、常に一歩先を維持していく」という戦略との話であった。

最後に次世代の話。現在同社はグローバルで1680名ほどおり、日本にも40人余りが在籍しておられるそうで、その日本にはセールスオフィスのみならずR&Dセンターも置かれている(Photo17)。このR&Dセンターでは「次世代のマルチフェーズ技術」の開発を行っているという話であったが、これは何か? と確認した所「これはマルチフェーズモノリシックドライバだ。例えば4フェーズのパワーFETをモノリシックにすることで25倍効率が上がる。これはハイエンドスマートフォンやタブレットなど消費電力の大きい製品向けだ。マルチフェーズのメリットは、インダクタを薄型化できることだ。これはスマートフォンの薄型化にも貢献できる」(Moreno氏)とするほか、「最近のアプリケーションプロセッサは、ピーク時に最大30Aもの電流を要求する。PMICはこれだけでなく、センサやさまざまなコンポーネント向けにも電力を供給する必要があり、こうした場合にSub PMICが使われる」(Tyndall氏)という話であった。