東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(カブリIPMU)は10月15日、チリのアルマ望遠鏡やフランスのビュール高原電波干渉計による観測で、遠方のスターバースト銀河の環境が、激しい星形成が起きている近くのスターバースト銀河と似ていることがわかったと発表した。

同成果はカブリIPMUのJohn D. Silverman 特任教授らの研究グループによるもので、米天体物理学専門誌「アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ」に同日掲載された。

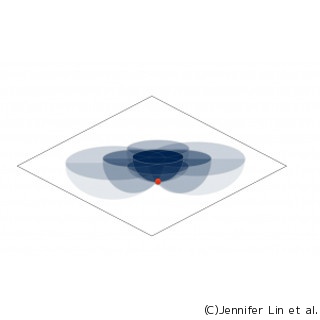

スターバースト銀河とは、爆発的な星の形成が起きている銀河のことで、地球の近くにあるスターバースト銀河ではガスが星へと変換される効率が高いことが知られており、通常の銀河での星形成とは異なるメカニズムを持つ可能性があると考えられている。これまでの研究では銀河における星の形成は90億年前に最も盛んだったことが知られているが、昔の宇宙でも近くのスターバースト銀河で起きているような環境があったのかどうかは明らかになっていない。

同研究グループはアルマ望遠鏡とビュール高原電波干渉計という2つの電波望遠鏡を用いて、星形成が盛んな遠くの7つの銀河が放つ一酸化炭素分子ガスの電波を観測した。観測した銀河の一部はハワイのすばる望遠鏡に搭載されたファイバー多天体分光器「FMOS」でも2014年に観測を行っており、分光で得られる正確な赤方偏移の値や星が作られる割合(星形成率)、金属量を測るのに用いられる水素原子や窒素原子、酸素原子それぞれから出される輝線を得る事ができた。

観測結果を解析したところ、今回観測した遠方のスターバースト銀河では、一酸化炭素分子ガスの量はすでに減少していたものの高い星形成率が保たれており、近くのスターバーストと似た状況を示していることがわかった。この結果は、昔の宇宙でも現在と似た環境下で爆発的な星形成が起きていた可能性を示すものだという。

同研究グループは今後、アルマ望遠鏡を用いた電波による観測とFMOSを用いた近赤外線による両面から遠方のスターバースト銀河をさらに調べることで、過去の宇宙においてどのような環境下で爆発的な星形成が起きていたのかより詳細に明らかにし、過去から現在に至るまでの銀河の進化に迫ることが期待される、としている。