ロボットタクシーは何をするのか?

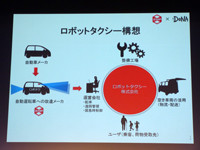

ロボットタクシーのビジネスモデルについて、ZMPの代表取締役社長で、ロボットタクシーの取締役会長を務める谷口恒氏は、「従来のタクシーサービスをまずはITに置き換えることを目的としており、車両を従来のタクシー車両からロボットタクシーにして、全体をサービスしていく。自動運転というと、色々報道されているが、主な話題はドライバのための運転支援システム。我々は運転できない人などに向けた乗客のための自動運転を提供する。遠距離通学やハンディキャップを持つ人たちに自由な足を提供するサービスにしていきたい」と説明する。

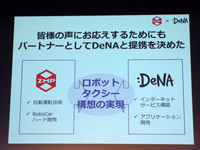

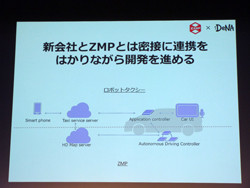

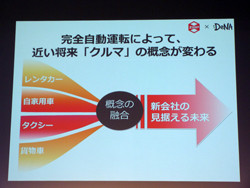

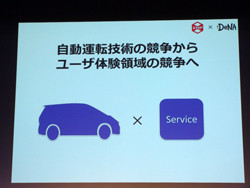

具体的なロボットタクシーでのZMPとDeNAの関係は、ZMPがこれまでのRoboCarなどで培ってきた自動運転機能やサーバ側の地図ソリューションなどを開発する一方で、DeNA側がタクシー事業として必要な各種技術を開発していくといった役割分担となる。この事業モデルについては、「これまで、レンタカー、自家用車、タクシー、貨物車といった種別を別々に考えてきたものが、ロボットタクシーの活用で垣根をなくすことができるようになる。自動運転技術は当然できるものとして考えており、競争で勝ち抜くためにはその先にあるユーザー体験をどうやって提供していくかを考える必要があり、そこにDeNAの強みが生きてくる。Googleなどが先行して自動運転車の開発を進めているが、車内外におけるユーザー体験の部分では、我々が負けているとは思わない。そうした意味でも国際競争力をもつシステムを開発していく」(中島氏)と意気込みを語る。

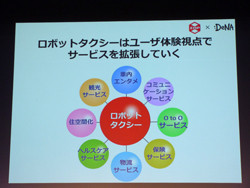

ただし、具体的なビジネスモデルについては、「単なる送迎だけではなく、車内が自由時間になるので、観光案内やエンターテイメントといった分野への展開も考えられる。しかし、国や地域によって事業が異なってくるので、協業なども含めて、柔軟に行っていく」とする。

|

|

|

|

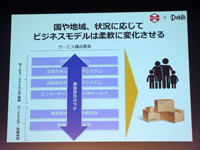

ビジネスモデルについては国や地域ごとに法律が異なっていたり、習慣が異なっていることから、常に自社のみですべてをまかなうのではなく、場合によってはアライアンスなどを構築して、パートナーの協力を仰いでいくとする |

||

なお、事業化のスケジュールについては、「すでに先行してZMPが行っている公道での実証実験に加える形でのさらなる実験の積み重ね」が第1フェーズ。「法整備が整った段階での、特別区などでの限定的なサービス開始」が第2フェーズ。「一部地域での正式サービスの開始」が第3フェーズ。そして「提供エリアを拡大していく」といったことが第4フェーズとして位置づけられており、それぞれが五月雨式に進められていくことになるというが、それぞれが実行されるタイミングとしては、「ロボットタクシーだけが頑張っても実現できる話ではなく、行政も含めてなるべく早く進めていく」としており、「目標は2020年に開催される東京五輪の際に、東京で無人タクシーが多数走っており、東京ってすごいところだ、と世界中から言ってもらえるようにするのが1つのマイルストーンだ」としていた。