ソリューション比率を5割に拡大

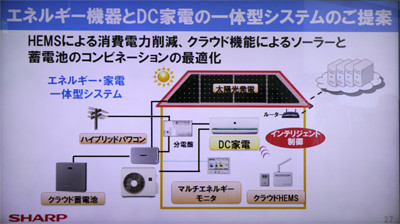

3つめには、DC家電との一体システムの提案や、HEMSによる消費電力の削減提案を行える体制を整えていることだ。

シャープは、グリーンフロント堺の敷地内に、DCエコハウスと呼ぶ試験棟を設置しており、ここでHEMSやV2H(ビーグル・トゥ・ホーム)の実証実験や、DC照明やDCエアコンといった製品とのDC連携を検証しており、ここでの成果をもとに、製品を市場投入しているという。

また、千葉県の柏の葉スマートシティプロジェクトにも参画し、建材一体型の結晶太陽電池を3542台納入。720kWを発電する街全体でのソーラーソリューションの取り組みも行っている。

太陽電池モジュールだけのビジネスではなく、ソリューションを含めた提案活動を行う体制を整えている点は、同社のソーラー事業の大きな強みとなっている。

ソーラー事業を担当する組織を、「エネルギーシステムソリューション事業本部」という名称にしていることからも、シャープがソーラー事業の軸にソリューションを置いていることが裏付けられる。

同社では、現在、15~17%に留まっているソリューション事業比率を、2017年度までに約5割に拡大する計画を明らかにしている。

シャープ再建の柱に位置づける

シャープのソーラー事業は、2014年度には、赤字が見込まれている。

2月3日に発表した2014年度第3四半期業績発表において、30億円の黒字見通しであったものを、50億円の赤字へと下方修正。昨年の黒字から一転して赤字となる。

ソーラー事業の業績悪化の理由として、シャープの高橋興三社長は、「為替変動への対応遅れに伴う国内事業の採算悪化」、「新設住宅着工件数の減少や、産業用需要の低迷」をあげ、組織のスリム化やバリューチェーンの見直しによるコストダウンの推進、エネルギーソリューション事業のグローバル展開、欧州構造改革効果の着実な取り込みを、今後の方針に掲げた。

だが、その一方で、ソーラーパネルの原材料となるポリシリコンの安定調達のために、2020年まで結んだ長期購入契約が業績悪化を招いているのではないかとの指摘もある。

現在、この長期安定契約では、時価水準を大幅に上回る価格で、ポリシリコンを調達しており、これがパネル生産の収益性に悪影響を与えていると見られるからだ。

だが、これに対して、シャープのエネルギーシステムソリューション事業本部長の向井和司常務執行役員は、「ポリシリコンの調達量は所要数量内。しかも、モジュール全体に占めるコストはわずか数%に留まる。シリコンの厚みを薄くすることで、コスト面では吸収が可能。トータルプロセスのなかで解決できる」と反論した。

もちろん、安く調達できることにこしたことはないが、その影響は軽微であることを示したわけだ。

そして、「2015年度は、ソーラー事業の黒字化を見込んでいる。優位性を持てる技術は自ら開発し、差別化できるものは自ら生産する体制を取る」と、堺太陽電池工場における生産の強みを生かし、黒字化へとつなげることを強調する。

「ソーラー事業は、1959年にスタートして以来、56年目を迎える事業。開発、生産、販売をしっかりと維持するとともに、事業成長に取り組む。やめる気も、売却する気もない。むしろ、シャープ再建のひとつの柱になる」と、向井常務執行役員は意気込む。

シャープ再建の柱であることを示す材料はまだ不足しているが、ソーラー事業はシャープにとって重要な柱であることは間違いないようだ。