NECは7月2日、府中事業場(東京都府中市)に建設していた「衛星インテグレーションセンター」の稼働開始を発表、同センターをプレスに公開した。これまで、同社は大型衛星に対応した環境試験設備を持っていなかったが、新工場の完成により、大型衛星の自社一貫生産が可能な体制が整うことになる。全面稼働は2015年春の予定。

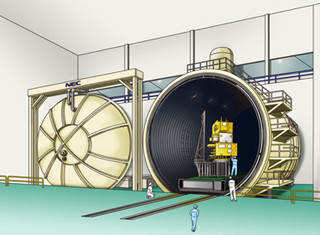

2013年3月に起工し、2014年6月に竣工した衛星インテグレーションセンターは、高さ50m、フロア面積9,900平方mという巨大な建屋。天井までの高さが20mもある衛星組立室が2フロアあり、1階には大型スペースチャンバーや振動試験装置なども備える。衛星本体の組み立てから環境試験までを担う施設で、大型の商用衛星にも対応することが可能だ。

衛星コンポーネントはこれまで通り、府中事業場内の別の建屋で製造する。従来は、作った衛星コンポーネントを相模原事業場(神奈川県相模原市)に運び、衛星を組み立てていたが、同じ敷地内で完結するようになり、生産性が向上する。新工場の稼働により、同社は最大8機の衛星を同時に組み立てることが可能になった(従来は最大4機)。

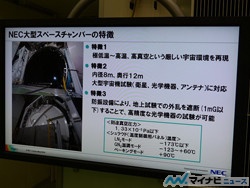

設備の"目玉"と言えるのは、内径8m、奥行き12mという巨大なスペースチャンバーだろう。スペースチャンバーは、内部に衛星を入れて、熱真空試験を行う装置である。宇宙は、日向側では100℃以上、日陰側では逆にマイナス100℃以下にもなる過酷な環境。真空で空気の対流が起きないため、温度のコントロールが非常に難しい。

しかし過酷な環境だからこそ、衛星が実際に宇宙に行ってから正常に機能するのか、打ち上げる前にしっかり確認する必要がある。これが熱真空試験だ。スペースチャンバーは宇宙環境を再現するための装置で、壁面に通した液体窒素や窒素ガスにより、マイナス173℃から90℃まで温度を調整することが可能だという。

このほか新工場には、最大8tまでの衛星を搭載し、打ち上げ時の振動を再現できる振動試験設備や、フェアリング内の大音量を再現できる音響試験設備なども用意される。従来は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の試験設備を借りていたため、衛星を移動させる手間がかかっていたが、一貫して自社で行えるようになる。

建屋と設備への投資額は約96億円(経済産業省のイノベーション拠点立地推進事業「先端技術実証・評価設備整備費等補助金」の採択事業となっているため、同社の実質的な投資は約76億円)。同社の宇宙関連事業の売り上げは年間500億円程度だったが、海外の衛星需要を取り込み、2020年度には1,000億円まで規模を拡大させることを目指す。

同社宇宙システム事業部長の安達昌紀氏は「設備は5~10年の話ではなく、15~20年と使い続けていくもの。そうした設備を建てるということは、NECが宇宙事業を継続していくということのメッセージでもある」と述べる。スマートフォン事業からは撤退したNECだが、宇宙事業は成長分野として期待していることが分かる。

日本の衛星メーカーでは、すでに三菱電機も設備投資を行っており、生産能力を倍増させた。日本の大手2社が揃って設備を強化した背景には、国の姿勢が変わったことがある。

2008年に宇宙基本法が成立し、2009年に宇宙基本計画が策定。これにより、日本の宇宙開発はそれまでの「研究開発主導」から「利用ニーズ主導」へと、大きく戦略を転換した。宇宙産業を維持していくために、国際競争力の強化も図られることになった。

同社執行役員の近藤邦夫氏は「衛星を売り込む時、商用の通信衛星などでは会社vs会社の形になるが、観測衛星では国vs国。コンペでも国がバックに出てくることが多いが、宇宙基本法の成立以来、国による力強いバックアップを得られるようになった」と、環境の変化を実感する。

とはいえ、世界の衛星市場では欧米メーカーが圧倒的なシェアを持っており、設備を強化したからといって、すぐに受注が増えるというわけではない。近藤氏も「欧米のメジャーと比べるとまだ距離感がある。彼らは年間10数機のオーダーで衛星を作っている。まだまだ我々の規模は小さい」とその差を認める。

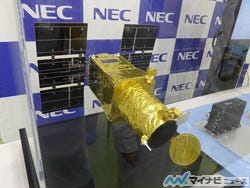

特に大型衛星では欧米メーカーが強いため、同社がまず期待するのは小型衛星市場だ。同社は標準衛星バス「NEXTAR」を開発し、そのプロトタイプとも言える惑星分光観測衛星「ひさき」がすでに打ち上げられた。NEXTAR採用1号機となる地球観測衛星「ASNARO」も今年度の打ち上げを予定しており、海外からの受注に弾みを付けたいところだ。

ただ、NEXTARは小型の「NX-300L」だけではなく、中型衛星向けの「NX-1500L」や大型衛星向けの「NX-G」も用意している。当然ながら、中型・大型衛星の受注も狙っていく。

「今はJAXA中心の一品生産モノが多いが、それだと利益には限界があるし、開発リスクもそれなりに発生する。安定的な事業にしていくためには、繰り返し同じ衛星を生産するところに食い込んでいく必要がある。気象衛星やGPS衛星のように、一旦インフラになれば、必ず更新需要が出てくる。なんとかそこに持ち込みたい」(安達氏)。