国立天文台は2月19日、2013年11月に行われたすばる望遠鏡の高分散分光装置「HDS」を用いたアイソン彗星の観測により、単独の彗星としては世界初となるアミノ・ラジカルの窒素同位体「15NH2」の検出に成功し、単独の彗星においてもアンモニア分子の窒素同位体比(14N/15N比)は、太陽や地球大気の値に比べて「15Nがより多く濃集している」ことが明らかになったと発表した。

成果は、京都産業大学 大学院・博士後期課程3年の新中善晴氏、同・大学神山天文台の河北秀世 台長(同大学・理学部教授兼任)らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、2月20日付けで米天文学専門誌「Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

彗星は太陽系外縁部にある氷や塵などでできた小天体であり、太陽系誕生の現場であった「原始太陽系円盤」の中で形成された微惑星の残存物であると考えられている。つまり彗星は46億年前の太陽系誕生時の母体である分子雲の情報を「記憶」しているというわけだ。そして多くの研究者が彗星の観測を通じて、誕生時の太陽系の環境を調べようと研究を行っている。

肉眼でも見えることが期待されていた「アイソン彗星(C/2012S1)」(画像1)も重要な研究対象の1つだった。アイソン彗星は、2012年9月21日にキスロヴォツク天文台にて、Vitaly Nevsky氏とArtem Novichonok氏によって発見された彗星だ。アイソン(ISON)という名前は発見者らが所属している「国際科学光学ネットワーク(International Scientific Optical Network)」に由来する。

近日点距離(太陽中心と最接近した時刻の距離)が約190万km(0.001247天文単位、2.7太陽半径)と非常に近い「サングレーザー」であることから、2013年12月頃からは肉眼で見えるほど明るくなることが期待されていたが、消滅してしまったのはご存じの通り。太陽に近づく途中で核の崩壊が起こり、明るくなる前に大部分が蒸発してしまったといわれている。

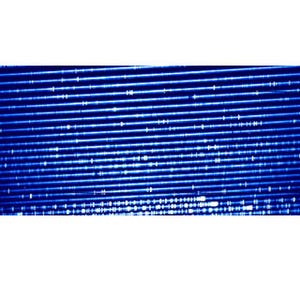

そして画像1はアイソン彗星と、アイソン水星のNH2輝線(分子NH2が特定の波長で放つ光特定の波長で放つ光)を拡大したスペクトル(波長ごとの放射の強度)。赤色の実線は観測スペクトル、緑色の破線は誤差を示す。左のグラフは14NH2輝線を、右グラフの青色の実線は今回単独彗星として世界初の報告例である15NH2輝線を示している(それぞれ黒色の矢印で示されている)。画像2は左のグラフを拡大したもの、画像3は右のグラフを拡大したものだ。

なお、後述するが、14Nと15Nは、同じ窒素の安定同位体だが質量が異なり、陽子はどちらも窒素なので7個だが、14Nは中性子が7個、15Nは8個である。つまり同位体とは、同じ原子番号を持つ原子において、質量数(中性子数)が異なる核種のことをいう。同一元素の同位体は、化学的性質は同等だが、質量数が異なるため化学反応の速度や放射輝線の波長などに微小な差が現れる。この微少な差を利用して、元素の同位体比から形成起源や化学進化過程を調べることができるというわけだ。

なお、画像1の背景画像のアイソン彗星は、ハワイ時間2013年11月5日明け方にすばる望遠鏡に搭載された新型の観測装置「Hyper Suprime-Cam (HSC)」で取得されたアイソン彗星の写真。今回の観測では、四角で囲まれた彗星核付近の分光観測が行われた。

|

|

|

|

画像1(左):アイソン彗星とその14NH2輝線と15NH2輝線のスペクトル。画像2(中):14NH2輝線のスペクトルを拡大したグラフ。画像3(右):15NH2輝線輝線のスペクトルを拡大したグラフ。(c) 国立天文台 |

||

彗星のさまざまな分子に含まれる同位体の存在比は、太陽系の元になった物質の化学的な進化を理解するための重要な手がかりとなる。例えば、太陽系形成の初期の温度は30K(-240℃)程度だったとされているのだが、それは彗星の水素(陽子1個)と重水素(陽子1個+中性子1個)との比から推定されたことだ。

窒素安定同位体の天然における存在比は、15Nに対して14Nが圧倒的に多い。ただし、それは環境によっても変化し、窒素同位体比14N/15Nは地球だと「~272」、太陽だと「~441」という具合だ(地球より太陽の方が14Nが多く15Nが少ない)。そして彗星の場合は同科というと「~150」であることから、15Nが濃集していることがわかっている。しかし、なぜ彗星の窒素同位体比における15Nの濃集が起きているのかは原因不明なままだった。

彗星の窒素同位体比は彗星核から昇華した「CN(シアン・ラジカル)」や「HCN(シアン化水素)」のガスの観測から求められている。彗星における窒素原子の担い手はNH3(アンモニア)だ。アンモニアは生命の基本であるアミノ酸に必須なアミノ基を有するという点でも重要な分子であることが知られている。そのため、彗星におけるアンモニアの窒素同位体比を明らかにすることは、極めて重要と考えられているというわけだ。

ただし、これまではアンモニアの窒素同位体比の直接的な観測は困難とされていた。アンモニアは特定の波長の赤外線や電波を出したり吸収したりするが、その強度が非常に弱く、特にアンモニアの窒素同位体である15NH3の直接測定は現在の観測装置では極めて難しいからだ。

そこで研究チームが着目したのが、アンモニアよりも水素が1個少ないNH2ことアミノ・ラジカルである。彗星のコマでは、太陽紫外線によりアンモニアのほとんどが壊されてNH2になるため、NH2の窒素同位体比からアンモニアの窒素同位体比を推定することが可能だ。また、NH2は可視光域で比較的容易に観測できるため、窒素同位体15NH2の検出にも望みがあった。2013年末にはヨーロッパの研究チームが、口径8mの超大型望遠鏡VLTで観測した12個の彗星の観測データを足し合わせることで、15NH2の検出に成功している。

そこで研究チームは今回、アイソン彗星をターゲットにして、単独彗星からの15NH2の検出を目指し、ハワイ時間2013年11月15日早朝(日本時間11月16日0時過ぎ)に、すばる望遠鏡に搭載された高分散分光器「HDS(High Dispersion Spectrograph)」で観測を実施した。今回の観測はすばる望遠鏡の集光力を最大限に発揮したものだということで、それもアイソン彗星の急増光直後という非常に貴重なタイミングのデータの取得に成功した形である。

その結果、研究チームは単独彗星としては世界で初めて15NH2の検出に成功したというわけだ。また、同時に観測された14NH2の輝線と合わせて、窒素同位体比(14NH2/15NH2)「~139±38」を得ることにも成功した。この値は、前述したヨーロッパの研究チームが12個の彗星の平均値として得た値の「130」とおよそ合致している。

NH2の窒素同位体比という観点からは、アイソン彗星は平均的な彗星といえるという。また、NH2は彗星核中のアンモニアを起源としているので、この値は彗星アンモニアの窒素同位体比と考えられるとした。また、この値は過去に観測された彗星のCNやHCNにおける窒素同位体比(~150)と同程度となっている(画像4)。このことは、彗星に取り込まれた窒素を含む分子が似た環境下で形成されたことを示唆しているという。しかも、その環境の温度は、約10K(-260℃)と極めて低かった可能性があるとした。過去の研究では、「彗星の氷に含まれている分子は約30K(-240℃)で作られた」と20度ほど高く考えられていることから、今回の成果によって従来の観測結果の解釈し直す必要があるとした。

現在の太陽系は、分子雲で形成された物質が元となって作られたと考えられている。そのため、太陽系形成時の情報を保持している彗星に含まれた物質の起源を語る際には、惑星系誕生のもともとの母体である分子雲との比較が欠かせない。今回得られた成果を踏まえ、分子雲環境と彗星とで窒素同位体比を比較すると、HCNでは似た窒素同位体比を示すのに対し、アンモニア分子は異なる値を示すことが明らかになった(画像4)。

この結果は、彗星に含まれるアンモニア分子の形成環境が、これまで考えられていたような分子雲のガス中ではなく、分子雲に含まれる低温の塵(固体微粒子)の表面である可能性を示しているという。宇宙空間は3次元的に広すぎるため、低温塵の表面でならさまざまな原子や分子が出会いやすく、そこではさまざまな複雑な分子が作られることが実験室でわかっている。アンモニア分子が低温塵の表面で形成されたのであれば、アンモニア以外にも生命の起源と関連した複雑な分子が彗星には含まれていて、彗星が地球にこうした物質を大量に持ち込んだ可能性もあるとした。

画像4は、彗星と星間分子雲から得られている分子ごとの窒素同位体比。値が小さくなる(上にいく)ほど15Nの濃集を表す。青い線は地球大気の窒素同位体比を、黄色の帯は太陽風から得られた原始太陽系星雲の値を示している。

単独彗星としては世界で初めて15NH2の検出に成功した今回の研究により、彗星に含まれるアンモニア分子の形成プロセスの理解に展望が開けてきた形だ。今後、観測天体を増やすと共に、実験室における15NH2の性質のより精密な測定なども進めることで、2010年代後半に完成予定の口径30m望遠鏡(TMT)時代に向けての研究基盤を整えることが重要だとしている。研究チームは今後、「アイソン彗星の起源やアウトバーストのメカニズムを通して、太陽系進化のさらなる解明を目指したい」とした。また、アイソン彗星のこれ以外の観測成果についても、今後論文誌で報告する予定としている。