名古屋大学(名大)は9月24日、大脳皮質の神経幹細胞が渋滞なく動くことが、大脳の形成にとって重要であることを明らかにしたと発表した。

成果は、名大大学院 医学系研究科 細胞生物学 宮田卓樹 教授、同・岡本麻友美 特任助教らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、9月22日付けで英科学誌「Nature Neuroscience」に掲載された。

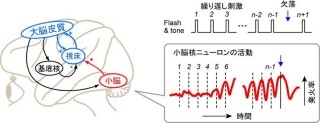

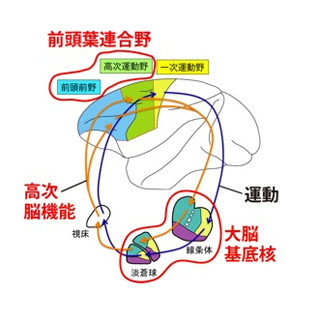

胎生期に脳が形成される過程では、まず神経幹細胞の分裂によって多くの種類のニューロンが必要な数だけ作られること、そして作られたニューロンがきちんと並び、組織構造・神経回路を築くこと、という2つのステップが重要だ。神経幹細胞は脳の壁の内の方(「脳室」に面する付近)で分裂をし、ニューロンは壁の外側に配置されることが知られている(画像1)。

もしニューロンが壁の外側に適切に並ぶことが果たせない場合、神経回路の構造が乱れ、てんかんなどの症状につながってしまう。これまで、ニューロンが壁の外側に適切に並ぶことができない病態の理由として、もっぱらニューロン移動の障害が挙げられてきた。

ニューロンは本来、壁の内側(ニューロンが誕生した領域)から壁の外側(最終目的地)に向けて移動するが、この移動が果たせないために並びが不十分になってしまうのである。ヒトの先天性の大脳形成異常に、この「ニューロン移動障害」で説明されるものがあり、いくつかの原因となる遺伝子欠損も判明済みだ。

前述した理由に加えて、神経幹細胞が本来の内側(脳室に近い領域)ではなく外側、すなわち本来はニューロンしか存在してはいけない領域に入り込んでいってしまい、そこで分裂をしてでたらめにニューロンをばらまいてしまうというタイプのニューロン配置異常も知られている(画像2)。ただ、これまでのところ、なぜ幹細胞が脳室付近から立ち去ってしまうのかはまったくわかっていない。

実は神経幹細胞は、脳室面から0.1mm程度の範囲で核の反復運動をすることが知られている(画像4)。分裂は常に壁の端(脳室に面する領域)で起こり、それ以外のタイミングにある細胞の核は脳室から離れるか、脳室に向かうかのどちらかだ。数多くある神経幹細胞がめいめいのリズムで反復運動を行うので、集団として見ると、あちこちで絶えず「すれ違い」が起きていることになる。こうした動きを見せる神経幹細胞のいる環境は、かなり細胞密度の高い状況にあるというわけだ。空間的な余裕はほとんどないのである。

従ってこの状況は、「狭い階段の中にひしめく上りと下りのヒトが上手にすれ違い合っている」と例えることも可能だ。こうした核の「対向流」の意義について、これまで実験的に問われたことはなかったという。具体的には、適切な対向流がもし失われたらどうなるかということが調べられたことがなかったのである。

一方、どうやって「狭い中でのうまい反復とすれ違い」を成し遂げられるのか、対向流が効率よく成立している原理も不明だった。そこで研究チームは今回、ニューロン配置異常と狭い中での反復とすれ違いを結びつける研究を行うことにしたのである。

研究チームでは、前述したように「適切な動き・流れの内」で、特に「脳室から離れる向きの移動」が行われない、すなわち脳室近くの領域からの「出」が渋滞して鈍るという状況は、脳室近くの過剰混雑を生むかも知れないと考察。そして、この過剰混雑がある限界レベルを超える時、神経細胞が「それ以上この領域(脳室近く)に居続けることはできない」という緊急堆肥のような行動を取るのではないかという仮説を立てたのである。つまり、この過剰混雑によって、前述したような「神経幹細胞の脳室面からの立ち去り(異常な旅立ち)」が促されるのではないかと考察したというわけだ(画像5)。

そこで研究チームは、神経幹細胞の核移動の内、脳室近くから出ることを妨げる可能性を念頭に、また神経幹細胞が細長い形をしていることに着目して、実験を実施した。脳室付近にある核にとって、もし細長いファイバー様の構造がずっと続いていれば、移動に役立つのではないか(地下鉄プラットフォームにひしめく乗客にとっての上り階段のように)と考え、「長い形」を取らせないように遺伝子操作を施したのである(画像6)。

長い形を取らせないために、研究チームは、タンパク質「TAG-1」が作られないようにする遺伝子操作実験を発生初期のマウス(ヒトの胎齢で6~7週頃に相当)に対して行った。大脳の壁の神経幹細胞は、本来は壁の外側にまで伸びた長い形をしているが、TAG-1を失うことで、幹細胞は外側への伸びを保てず、脳側室にしか体がない「極めて背が低い」状態になってしまったのである(画像7)。

また、TAG-1欠失によって短くなってしまった神経幹細胞(胎生12日目、ヒトの7~8週頃に相当)は、脳室から離れる向きへの核移動ができないことが判明。脳室近くの領域には核の渋滞が起き、神経管蔡瑁たちは過剰混雑の状態に陥っていたのである。

過剰混雑に陥った幹細胞は、翌日(胎生13日目、ヒトの8~9週頃に相当)までに、脳室に面する位置から(過剰な圧に耐えかねての緊急避難的な感じで)抜け出し、より外側(脳膜のある方向)に無秩序に動いていくのが確かめられた。この外側の領域は、本来なら移動を終えたニューロンたちによって占められるべき領域だが、異常な旅立ちをしてしまった幹細胞が、その「ニューロンテリトリー」に侵入して、そこで「異所性の分裂」を行ったのである(画像8・9)。

異所性分裂は、胎生15日目(ヒトの12~13週頃)からそれ以降にかけても続いた。大脳皮質では何日もかけて多くの種類のニューロンが作られるが、この異所性分裂もニューロンの種類をそろえることには十分貢献することが確かめられたのである。

しかし重要なことに、本来の生まれたところではない領域で作られ、いわば現地生産的にまき散らされるように供給されるニューロンたちは、本来作るべき美しい層構造ではなく、モザイク状のでたらめな配置パターンを示すことが判明した。

今回の研究は、細胞観察を通じて、以下のことが判明した形だ。神経幹細胞(母細胞)が分裂して2つの娘細胞が誕生する際、母細胞が保有していた長いファイバー様の形が、片方の娘細胞に丸ごと相続される。つまり、生まれた2つの姉妹細胞には、生まれた時から片方は長く、片方はそうではないという形態的な差があるというわけだ。そして長いファイバー様の形を相続したした娘の方が早く動き出すのである。

つまり、最初に与えられた形態的な差のおかげで、姉妹間での核移動に関する不要な競争が避けられ、狭いトンネル状のスペースに向けて2つの娘たちが順番に迅速に動いていくことができる仕組みになっているのだ。この順番に動くことが役立つ状況は、乗客全体の効率の良い飛行機への搭乗のために、一部の乗客の「優先搭乗」が有効である様子と似ている。また、大都会の鉄道が通勤客の時差出勤を進めることにも通じるだろう(画像10)。

実験によってTAG-1をなくされて短くなってしまった幹細胞から生まれた娘細胞たちは、皆が長いファイバー様の形を持っておらず、本来の効率的な核移動状況から逸脱している。そして脳室近くの過剰混雑がどんどん悪化していくというわけだ。今回の研究により、ファイバーという長い形態の重要さが明らかになったというわけだ。

今後の展開としては、神経幹細胞に「混雑の度合いを完治し、本来の居場所である脳室面から離れていく」という性質がわかったことで、以下のことがきたいされるという。まず1つ目は、医学的には、「先天性脳形成不全」の病因解明に貢献することが期待される点だ。これまでは、ニューロンの配置の乱れの理由として想定はされながらも詳細が不明だった神経幹細胞の異所性分裂について、今回のせいかにより、より詳しいメカニズムの解明に至ることが期待されるという。

過剰混雑、力学的負荷を細胞がどう具体的に感知し、どんな細胞内イベントの結果として脳室面からの立ち去りが起きてしまうのといったことが、今回とらえられた細胞レベルでの現象に基づいて、分子レベルでの解析が始まり、新しい知見が得られることが期待されるとする。

力学的負荷を細胞同士がどう感知し、自らの行動に活かしているのかについては、脳以外の器官の作られ方の原理を知ろうとする各種研究でも注目されつつある。そのため、今回の成果は医学の枠を越えて、生物の形態形成研究に対して広くヒントを与える可能性があるとした。

期待される伸展の2つ目は、神経科学の分野で重大な関心が持たれている、大脳の構造がどのように進化してヒト型に至ったのかという点についてだ。ヒトの大脳では神経幹細胞が脳室面から離れた領域へ移動して分裂することが正常なイベントとして高頻度に起きている。これが、マウスなどの大脳との大きな違いであると最近になってわかってきており、今回のマウスに対する負荷実験を通じてとらえることのできた混雑の感知をきっかけとする脳室面からの立ち去りのメカニズムが進化の過程で何らかの意味を持った可能性について今後の研究が期待されるという(画像11)。

今回の研究では、全細胞の動きの追跡を通じて、定量的・統計的なデータの取得に成功した。このデータを基にしてマウス以外の動物での研究や、数理モデル化・シミュレーションを用いる研究が進めば、そうした「戦略」の読み書きが詳しくできることが予想されるとした。このように、今回の成果は大脳の形成様式について動物種を越えて理解するための足場を築いたという意義を持つとしている。