東京大学医学部附属病院(東大病院)は9月6日、「プロトン核磁気共鳴スペクトロスコピー」という方法を用いて、統合失調症にかかる危険が高い状態にある群、発症後の間もない時期にある群、慢性化している群の、脳内化学物質の濃度を調べたところ、慢性化群のみ、脳の「内側前頭前野」の「グルタミン酸-グルタミン総和」と「Nアセチルアスパラギン酸」の濃度低下が認められたと発表した。

成果は、東大病院 精神神経科/東大大学院 医学系研究科 精神医学分野 博士課程の夏堀龍暢氏、同・山末英典准教授、同・笠井清登教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、9月10日付けで「Schizophrenia Bulletin」誌電子版に掲載された。

統合失調症は一般人口の100人に1人に近い頻度で認められ、思春期や青年期早期に出現して慢性的に進行し、日常生活や社会生活を深刻に制限してしまう。よって、この病気の進行を防ぐことができれば、世界中の当事者や家族、さらには社会全体に多大な利益をもたらすというわけだ。

これまでの研究により、統合失調症では病気にかかって幻聴や被害妄想などの症状が出現する前後で、大脳皮質の体積がわずかながら減っていることが報告されている。また、プロトン核磁気共鳴スペクトロスコピーを使って脳内化学物質の特徴を報告した研究も多く、個々の研究結果をまとめたメタ解析という方法でも、病気の段階によって脳内の化学物質の特徴は異なっていることが示されていた。

なお、プロトン核磁気共鳴スペクトロスコピーとはMRI(Magnetic Resonance Imaging:核磁気共鳴画像法)の1種で、生体内に豊富に存在する水素原子核=陽子(プロトン)の運動状態の違いを検出して、プロトン付近に存在する原子・電子・化学構造を調べる手法により、試験管で直接解析・検討することのできない生体の脳内の生化学的な物質の濃度を調べられる装置である。

しかし、プロトン核磁気共鳴スペクトロスコピーには弱点もあり、用いる装置や脳内化学物質の濃度を測る方法、磁場の強さの違いなどが結果を大きく左右するといわれており、また病気の段階の定義や参加者の詳細な条件にも個々の研究によって違いがあり、メタ解析などの解釈を難しくする要因になっていた。そこで今回の研究では単一の撮像条件の下、同じ解析方法を用い、統合失調症の進行の過程を3段階に分け、各段階における脳内の化学物質濃度の違いが調べられた。

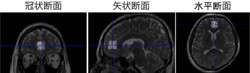

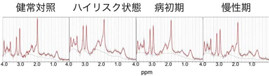

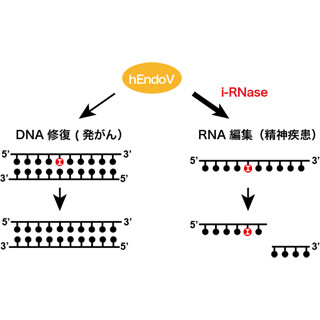

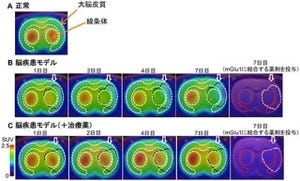

その3段階は、統合失調症にかかる危険が高い状態にある「ハイリスク状態群」、発症後の間もな時期にある「病初期群」、慢性化している「慢性期群」だ。そしてそれら3群と、それぞれの段階の患者と年齢や性別などの背景情報を一致させた精神疾患ではない群(健常対照群)に対して、内側前頭前野(画像1の白い四角で図示した部位)の脳内化学物質濃度の調査が、プロトン核磁気共鳴スペクトロスコピーを用いて行われた(画像1・2)。

その結果、内側前頭前野のグルタミン酸-グルタミン総和とN-アセチルアスパラギン酸の濃度低下が、ハイリスク状態群や病初期群では認められず、慢性期群にのみ特異的に認められるという新たな結果が示されたのである(画像3)。

なお研究チームは今回の成果に対して、プロトン核磁気共鳴スペクトロスコピーの所見が統合失調症の進行を反映する新たな脳内マーカーとして役に立つ可能性を示しているとした。

また、今後明らかにしていくべき点もいくつかあるという。今回の研究の参加者は統合失調症の治療薬を内服中の患者が中心となっていたことより、治療薬の影響について考慮しながら注意深く解析が行われた。しかし、これらの結果が治療薬の影響から完全に離れ、統合失調症そのものの影響を反映しているかどうかについては確定できないという限界がある。そのため、理想的には治療前から調査を開始し、服薬を行わない状態で追跡する調査方法が望まれるという。

また、統合失調症に関連する脳部位には、内側前頭前野以外にも、側頭葉や前頭葉の複数の領域が報告されており、これらの部位を同時的に計測し、その差異を検討することが可能になるような技術的な進歩が求められている。そのほかにも今後の研究では、脳内化学物質の濃度において、グルタミン酸-グルタミンの総和だけでなく個別の濃度を検討することも可能にする方法の採用や、さらに洗練された方法の確立も視野に入れた展開が望まれるとした。