名古屋大学(名大)は4月24日、これまで原因が謎とされていた西暦775年の炭素14濃度の増加に続き、規模は小さいが似た形の急激な増加を示したイベントが西暦993年に発生していたことを発見し、その2回の規模や頻度などから複数考えられる原因の内で大規模な太陽フレア爆発による「太陽陽子現象(SPE:Solar Proton Event)」の可能性が最も高いと発表した。

成果は、名大 太陽地球環境研究所の三宅芙沙 学振特別研究員、同 増田公明 准教授、名大 年代測定総合研究センターの中村俊夫 教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、4月23日付けで英国科学誌「Nature Communications」に掲載された。

原子番号6の炭素は陽子6個、中性子6個という組み合わせだが、中性子が2つばかり多い放射性同位体の炭素14も割合としては少ないが地球上に存在する(中性子7個の炭素13という安定同位体も同様に小数だが存在)。炭素14は放射性物質であることから半減期が存在し、5730年で「β崩壊」(中性子が1つ陽子になり、全体として質量は変わらないが、原子番号で1つ上の原子に変化する)を起こす。そして、元素番号7の窒素の安定同位体で最も多い窒素14に変化して落ち着くのである。

この炭素14が生成されるのは、地球外から飛来する銀河宇宙線が地球大気と反応して中性子が生成され、それによって炭素が中性子を余分に取り込んだ結果だ。炭素14はであり、炭素循環によって地球上の大気中で一様に混合されるが、光合成によって樹木に取り込まれ、年輪に固定される。

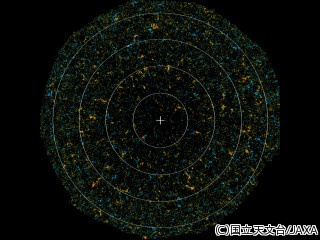

そこで、年代がすでにわかっている年輪中の炭素14濃度を測定することで、その年代の宇宙線量を知ることができるというわけだ。また、各年代の宇宙線量は、炭素14の年代測定の帰順となるのである。これまで、過去1万2000年の10年ごとの炭素14濃度が計測済みで、世界共通の年代測定の「較正曲線(IntCal)」として用いられているという具合だ。

しかし、そのIntCalデータをつぶさに調べていくと、炭素14濃度が100年程度のスケールで増加する時期が何度もあるという。つまり、その時期には地球の大気まで飛び込んでくる宇宙線量が多いということがわかるわけだ。その理由の内で最も大きなものが、超新星爆発などで生成される銀河宇宙線が太陽系内に飛び込んでこられないようにしている太陽風が弱まったから、つまり太陽活動が弱まったからというものである。

例えば、規模は弱めながらも地球が氷河期に入っていたといわれる17世紀半ばから18世紀前半(西暦1645~1715年)にかけてのマウンダー極小期などは炭素14の量が多い。また、1年ごとの高精度な炭素14データも調べられており、それによれば、太陽の11年周期の活動の変化を見て取れるという。このように、炭素14の量から、宇宙線の量がわかり、さらには太陽の状態がわかるというわけだ。

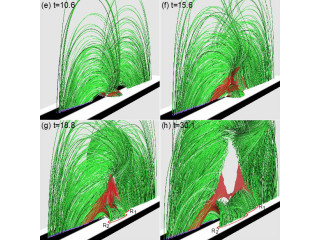

また突発的な天文現象の超新星爆発やガンマ線バースト、「コロナ質量放出(CME)」のある大規模な太陽フレアなどが起きた際にも、炭素14の量は増える。つまり、そうした突発的な現象は、年輪の中に瞬間的に増加した炭素14という傷跡として証拠を残す可能性があるというわけだ。

しかし、炭素14が増加しそうな宇宙規模のイベントが発生したとしても、必ずしも証拠が残るわけでもないようで、記録に残っている中では最も明るかったとされる西暦1006年の超新星爆発「SN1006」や、観測史上最大の太陽フレアといわれる西暦1859年の「カリントンフレア」などは、年輪中の炭素14濃度の大きな変動としては記録されていない。

逆に、これといった天体現象の記録が残っていないにもかかわらず、西暦775年のように炭素14の濃度が急激に増加しているケースもある。日本なら奈良時代の話だが、もし超新星爆発だったとしたら、今まで見えなかったところに唐突に明るい星が現れるので「不吉な星」などと人々にインパクトを与えるはずだから、今のところ、世界のどこを見ても少なくとも超新星爆発があったという記録はないという。

そこで気がつきにくいイベント、CMEのような大規模な太陽フレアによる大規模SPEや、「ショートガンマ線バースト」(ガンマ線バーストはバーストの継続時間によって2種類に分けられており、2秒以下の場合はショートガンマ線バーストと呼ばれる)が候補として挙げられている。ところが、難しいことに炭素14イベントの発生頻度が不明なため、原因についての議論はここ止まりで、新しい情報がない限り、研究を進められない状態だったのである。

そこで研究チームは、西暦775年以外にも炭素14イベントがあるかどうかを調べるため、西暦822年から1020年(平安時代に含まれる)における炭素14濃度の測定を、名大 年代測定総合研究センターの「加速器質量分析計」を用いて実施した。測定に用いられたのは、西暦775年イベントを検出した際と同じ樹木の、樹齢約1900年の屋久杉の単年輪だ。

その結果、西暦992年から993年の1年間で0.9%の炭素14濃度の増加とそれに続く減衰を発見。この1年間も宇宙線が多く降り注ぎ、その後に炭素循環によって徐々に通常のレベルに戻っていったというわけだ。このイベントは西暦775年イベントと非常によく似た形をしていることから、両イベントを引き起こした原因は同種のものであると考えられた。

また南極のアイスコアから得られた、炭素14と同じ宇宙線が原因で生成された放射性物質の原子番号4「ベリリウム10」(ベリリウムは陽子4個・中性子5個のベリリウム9が安定同位体)の10年値でも調査が行われ、西暦775年、同993年付近にやはり急激な増加が確認されている。炭素14、ベリリウム10の増加量の比が同程度であり、そのことは両イベントの原因が同じであることを意味しているという。

先に挙げた原因と考えられる候補の内、両イベントの間隔の217年という期間は、現在観測でわかっているショートガンマ線バーストの頻度よりも短いことから、原因の可能性は低くなったという。よって、両イベントの原因として考えられるのは、大規模SPEと推測された。

仮に原因が大規模SPEだった場合、両イベントの規模はそれぞれ観測されている中で最大級のSPE1956の約50倍と約30倍に相当するという。現在のハイテク機器に囲まれた環境では、この規模のSPEが発生した場合、社会が受ける打撃は非常に大きいことが予想されると、研究チームは警告する。

なお、西暦775年のイベントについてはIntCalの10年値においてもその増加は確認可能だが、西暦993年のイベントはその増加量があまり大きくないことから、IntCalの10年値にはその変化が現れていない。よって、炭素14イベントは、1年ごとの測定によって初めてその多くが検出可能になるという。そのため研究チームは、1年分解能で測定されていない年代がほとんどであることから、1年単位での精密な測定を行えば、今回の2つ以外にも、炭素14イベントが発生している可能性があるとしており、今後、どのような時期に炭素14イベントが発生しているのかを詳細に調べることで、将来の大規模フレアの予測につながるだろうとしている。