北海道大学(北大)は12月7日、アリのコロニー内の労働制御機構を調べたところ、良く働くアリや働かないアリが存在するのは、個体差などではなく、自主的にそうしたシステムとして取り入れていることを突き止めたと発表した。

同成果は同大大学院農学院の石井康則氏、同農学研究院の長谷川英祐 准教授らによるもので、詳細は日本動物行動学会発行の国際誌「Journal of Ethology」に掲載された。

アリのコロニー内の労働制御機構としては、仕事の出す刺激値に反応する程度に個体差があることから、次々に現れる仕事の刺激に反応しやすい個体から仕事が配分されるという仮説では、常に働く個体とほとんど働かない個体がいつも存在し、働く個体だけにしても一部は働かなくなると予想されてきた。

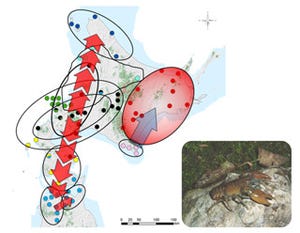

こうした予想に対し研究グループでは今回、シワクシケアリのコロニーを飼育。このコロニーでは、働きアリの働き度合いに大きなバラつきがあり、常に働く個体からほとんど働かない個体まで存在していたが、個体識別した上で各個体の働き度合いを調べ、よく働く個体だけ、あるいは働かない個体だけでコロニーを再構成し、再度働き度合いの観察を行い、コロニー全体の働き度合いの分布がどのように変化するか調査を行った。

この結果、働く個体だけにしても働かない個体が現れ、働かない個体だけにすると働く個体が現れ、グループ全体の個体の働き度合いの分布は常に元のグループと同じようになることが確認された。

また、働き度合いのバラつきの大きさは偶然によって生じるものよりはるかに大きく、何らかの機構によって再現されると判断されるという結論を得たという。

この個体の働き度合いは産卵能力や年齢とは無関係で、選抜された個体の中に残っていた仕事の刺激に対する反応の強さの差が、働き度合いの分布を元に戻すと考えられるとのことで、このことはアリが一部の個体が常に働かなくなるようなシステムを、労働の制御機構として自主的に採用していることが明らかにされたことを意味するとしている。なお、研究グループでは、今後の研究により、全員が働いた方が短期的な効率は高いにも関わらず、一部の個体が常に休むという短期的には効率が悪いシステムの方がなぜ採用されているのか、という疑問の解明が進むことが期待されるとコメントしている。