名古屋大学(名大)は、ハロゲン廃棄物を生成しないというより環境低負荷で、希少かつ高価な「パラジウム」を触媒とせずに「芳香族化合物」と「芳香族エステル」をつなげる次世代型である「脱エステル型C-Hカップリング法」の開発に成功したと発表した。

成果は、名大の伊丹健一郎教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、8月8日付けで米国化学会誌「Journal of the American Chemical Society」オンライン版に掲載された。

芳香族分子と芳香族分子がつながった「ビアリール」と呼ばれる一連の化合物群は医農薬や有機エレクトロニクス材料分野において頻繁に活用されている。このことから、ビアリール化合物群を効率的に構築する手法の開発は化学分野において最も重要な課題の1つだ。

2010年に鈴木章教授や根岸英一教授らがノーベル化学賞を受賞した「古典的」クロスカップリング法は、ビアリールを作る手法として最も信頼性の高い方法であり、これまで多くの化学者によって改良が行われてきた。

しかしながら、カップリング反応を進行させるためには、(1)芳香族化合物から数工程で調製される「芳香族金属化合物」をカップリングパートナーに用いる必要がある、(2)「芳香族ハロゲン化物」をもう片方のカップリングパートナーに用いる必要がある、(3)希少かつ高価な「パラジウム」を触媒として使わなければならない、などの制約があり、未だに解決すべき課題が多い。

現在、伊丹教授らを含め世界中で研究が進められているのは、上記3つの要素をより環境低負荷型のものとする「次世代型カップリング反応」の開発である。

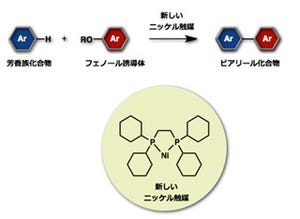

2011年12月に伊丹教授らは「ニッケル触媒」を用いるブレークスルーをもたらす新しい形式のカップリング反応を開発したことを発表しているが、今回はその新しいカップリング反応を発展させたものとなっている。成功のカギは、前回同様に「ニッケル・1,2-ビスジシクロヘキシルホスフィノエタン(Ni-dcype)」という触媒だという。

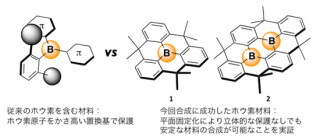

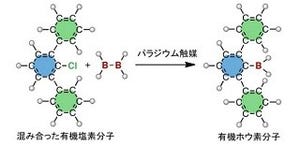

このNi-dcype触媒を使うと、芳香族化合物(主にアゾール類)と芳香族エステルの「脱エステル型カップリング反応」が進行し、有用なビアリール化合物が得られることが発見されたのである(画像1・2)。今回の新反応の注目すべき点は以下の5つだ。

1つ目は、通常は極めて安定な芳香族化合物の「炭素-水素結合(C-H結合)」と芳香族エステルの「炭素-炭素結合」を切断しながら2つの分子をつなぐ、新しい形式のカップリング反応が可能になったこと。

2つ目は、カップリングパートナーに芳香族化合物そのものを用いることができること(C-Hカップリングの達成)。従来型のクロスカップリング法のカップリングパートナーとなる芳香族金属化合物を芳香族化合物から調製する必要がなく、全体の工程数が飛躍的に少なくなった。

3つ目は、もう片方のカップリングパートナーとして、従来の芳香族ハロゲン化物に換えて、芳香族エステルを用いることができること。つまり、ハロゲン廃棄物を生成しないカップリングを達成した。

4つ目は、従来のパラジウム錯体に換えて、安価で空気中で安定なニッケル錯体(画像3)を触媒として用いることができること。これは新たな触媒である。

5つ目は、新反応の有用性の実証として、抗菌作用を有する天然物「ムスコライドA」(画像4)が短段階で合成できること。

今回の研究成果は、2006年より伊丹教授らが取り組んできた次世代カップリング法開発の1つの集大成といえるが、「エステルの炭素-炭素結合が切れてしまう」というまったく予期していなかった「新しい反応性の発見」を伴った成果である点もポイントだ。

また、この反応はエステルという新たなカップリングパートナーの開拓という意味合いだけでなく、合成化学的な意義も大きいという。ヘテロ芳香族化合物の合成は、多くの場合でエステルが存在することで効率的に行うことが可能だ。

今回の反応は、そのエステルをそのままカップリング反応に用いてビアリール化合物に導くことができるという、これまでにない特徴を備えている。この発見を契機に、今後まったく新しいカップリング反応の開発研究が世界中で展開されるものと思われ、次世代カップリング技術の新しいスタンダードになるだろうと伊丹教授らはコメント。

また、今回開発に成功した脱エステル型C-Hカップリング法は、医薬品、天然有機化合物、有機エレクトロニクス材料など産業界における同反応に対する期待は大きく、今回の新技術の波及効果は計り知れないとしている。