物質・材料研究機構(NIMS)は5月14日、室温で白色に発光する液体の材料を開発したと発表した。成果は、NIMS高分子材料ユニット 有機材料グループの中西尚志主幹研究者らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、5月日付けでドイツ化学会発行「Angewandte Chemie International Edition(2012,51,3391-3395)」誌に掲載、英科学誌「Nature(2012,484,9)」誌にハイライトとして紹介された。

有機材料の薄膜構造からなる太陽電池や「有機EL」に代表される「有機エレクトロニクス素子」の開発は、軽量、柔軟性に優れ(フレキシブル)、印刷加工が可能(プリンタブル)、レアアース元素を使用しないことによる安価といった利点から、シリコンに代表される無機系の電子素子の代替基盤技術として、近年盛んに研究・製品開発が行われている。

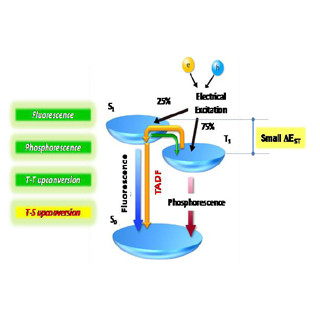

有機ELのELはエレクトロルミネッセンスのことで、ルミネッセンスとは材料が過剰なエネルギーを光として放出して安定な状態に戻る時の材料の発光現象の1種をいう。励起方法には光(フォトルミネッセンス)、化学、熱などがあるが、ELは電気的エネルギーによる励起により発光する現象を指す。ELを示す材料が有機物であるデバイスが有機ELと総称される。

そして有機エレクトロニクスとは、有機・高分子材料を素材とするエレクトロニクス材料や電子素子の総称だ。有機薄膜型太陽電池、色素増感型太陽電池、有機電界効果トランジスタや有機ELなどが分類される。

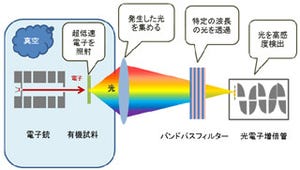

有機エレクトロニクス素子用の材料開発では、まず光機能や電子機能に優れた性能を持つ有機分子や高分子を有機合成手法によって作製。その後、「真空蒸着法」や「スピンコート法」などにより薄膜化させ、その光・電子機能などの基礎物性を解析していく。その上で、素子上への分子の固定化・薄膜化、素子としての性能評価などの複雑な開発ステップを経ていく流れだ。

これまでに多くの分子群が合成され、その基礎物性、素子としての性能評価が行われてきているが、実はまだ目標となる発電や発光の効率性能を十分に満たす例は極めて限られている。開発が容易ではない分野なのだ。

なお、照明装置の年間電力消費量は消費電力全体の約20%を占めているという。よって、照明装置の電力消費を抑制することは、温室効果ガス排出量低減に欠かせない重要な技術の1つというわけだ。

中でも、白色発光を示す有機材料は、白熱電球や蛍光灯を代替することが可能な次世代照明の光源材料として期待されている。優れた光源材料の開発は高い発光効率、面状発光などの特長を活かした光利用効率の高い照明装置の開発に直結しており、安価かつ簡便に製造可能な白色発光有機材料の創出はこれら技術革新のカギとなるのだ。

ちなみに白色発光とは、青と黄色、紫と黄緑、緑と赤紫といった補色関係にある2色を混合するか、赤、緑、青の3原色混色により白色を生み出す方法が知られている。特徴としては、400~700nmの発光スペクトル波長域を広くカバーする場合、白色発光性を示す。

これまでに開発されてきた有機材料では、主に溶液中に分散した状態で白色の発光性を示すが、その溶液を基板上に塗布し溶媒を蒸発させると分子同士が凝集してしまうなど分散性の悪さから、本来の白色発光性能を十分に発揮できないなどの問題点があった。

また加工プロセスの観点から見て、有機材料には高輝度な白色発光を簡便な方法で調製できることが望まれている。

研究グループは今回、有機分子を有機溶媒中に希釈することなく、バルクな状態においても分子固有の光・電子機能を発揮することのできる有機分子材料を開発することに成功した。

この有機材料では分子内で光・電子機能を司るコアとなる部位が孤立的に配置されるよう設計されており、分子同士の凝集が起こらないのが最大のポイントである。

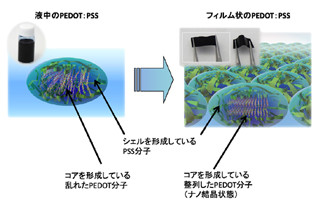

この分子のコアには、蛍光機能を持つ「オリゴフェニレンビニレン(OPV)」を採用し(画像1)、その常温で液体化する特性に着目した。枝分かれした柔軟性の高い「アルキル鎖」(炭素と水素から構成される鎖状の有機分子の総称。分子構造式上で「R」として表示される)をOPVコアの周りに連結することで、OPVコアの部分を凝集させることなく孤立化できるのである(画像2)。従って、蛍光機能を持つOPVを凝集の影響なく、高密度かつ高濃度にバルク材料内に存在させることができるというわけだ。

|

|

|

画像1。今回の研究に用いたオリゴフェニレンビニレン(OPV)分子(1及び2)の化学構造式。Rは分枝状の柔軟性の高いアルキル鎖 |

画像2。化合物2の分子構造模型。OPVコア部分がアルキル鎖により覆われ、孤立している |

また、この物質の融点は約-45℃であり、室温で液体となるOPV分子材料を開発することに成功したのである。さらに、この物質は「絶対蛍光量子収率」が約50%の青色発光を示す。吸収(励起)によって蛍光分子に吸収された光子数と、蛍光によって放出された光子数の比を現すのが蛍光量子収率で、中でも量子収率既知の参照試料を用いないで量子収率が求められた値を絶対蛍光量子収率という。

そして、導入するアルキル鎖の数によって粘度を調製できる点もこの物質の特徴である。潤滑油と同程度の約1~4パスカル秒(Pa・s)の流体であることも確認された。

液状のOPV分子の紫外-可視吸収スペクトル及び蛍光スペクトルは、同一分子が有機溶媒中に均一に分散された希薄溶液のスペクトルとほぼ一致しており(画像3・4)、希薄溶液中で見られる分子固有の光及び電子機能と、室温液体のバルク状態における同機能がほぼ同じであることを意味している。

このOPVの青色発光特性と液体物性をそのまま応用することで、簡便な方法で調製できる高輝度に白色発光する有機材料を目指して開発されたというわけだ。

|

|

|

1及び2の溶液中ならびに無溶媒液体状態の紫外-可視吸収スペクトル(画像3:左のグラフ)及び蛍光スペクトル(画像4:右のグラフ)。挿入は、化合物1の可視光下(画像3のグラフ右)及び365nmの紫外光下(画像4のグラフ右)の写真 |

|

青色発光を示すOPV液体に、固体粉末の発光色素、ここでは緑色発光の「Alq3」と橙色発光の「ルブレン」を加え(1:1.65:0.23のモル比)、混ぜ棒を用い約1分間かき混ぜることにより、紫外光照射下でCIE色度座標(国際照明委員会(CIE)が定めた標準色度座標のことで、理想白色は(0.33,0.33)の座標軸とされている)で「0.33,0.34」の白色発光をするペースト状材料を作製することに成功した(画像5)。

なお、Alq3はトリス(8-キノリノラト)アルミニウムのことで、アルミニウムと3つの8-キノリノール配位子の二座配位による錯体であり、緑発光を示す有機EL用材料として広く使用されている物質。一方のルブレンは、テトラセンの5,6,11,12-位にフェニル基を導入した誘導体で、オレンジ発光を示す有機半導体だ。ルブレン単結晶も、有機ELや有機電界効果トランジスタ(OFET)などへの応用に広く用いられている。

この白色発光の絶対蛍光量子収率は約40%となる。簡単なデモンストレーションとして、調合したペースト状材料をボールペン芯内に流し込み白色発光する文字の印字(画像6)、5cm×5cm2以上の広面積塗布(画像7)、ならびに375nmで青色発光するUV-LED表面へコーティングを施した白色発光ライト(画像8)など、塗布しても高輝度の白色で発光する材料を作り出すことに成功した。

今回の研究では、青色蛍光性の室温液状の物質を有機合成し、少量の固体色素を混ぜ込む簡便な操作のみで、白色発光のペースト状材料の開発に成功した。このペースト状材料は、さまざまな形状、基材の表面に塗布でき良質な面状白色発光を示すことから、照明装置などの製造工程を大幅に簡略化できることが期待される。

また、この有機液体に混合できる固体色素には、すでに市販されているさまざまなエレクトロニクス用発光材料を選ぶことができ、添加量を変え、適宜種類を選択することで、赤味や青味のある白色といった高精度な色度の調整(画像9・10)が可能だ。

さらに、それだけでなくフルカラー発光を示す液体も容易に調整できることから(画像11)、次世代の「プリンタブルエレクトロニクス」(印刷加工(大面積印字やロール状印字加工)によって創出されるエレクトロニクス材料や素子の総称)に向けた新たな発光材料とすることが期待できると、研究グループは述べている。

研究グループは今回の開発により、印刷可能、フレキシブル、軽量、大面積な発光性デバイス(照明、パネル、ディスプレイなど)への適用を目指す有機材料の応用研究が今まで以上に加速するものと考えられるともコメント。

今後は、現状ではペースト状の物質を固化してさまざまなデバイス作製プロセスに耐えられるようにすること、高輝度性能を保持した超薄膜材料として加工することが当面の課題となるとした。