東北大学と高輝度光科学研究センター(JASRI)は、100万気圧及び2500度を超えるような地球深部に相当する極限的超高圧力高温条件において、地球のマントル鉱物の「高精度弾性波速度測定」に成功し、マントルが上部と下部で化学組成の異なる2層構造であることを突き止めたと発表した。

成果は、東北大大学院 理学研究科 比較固体惑星学講座の村上元彦准教授、JASRIの大石泰生主幹研究員、平尾直久研究員、海洋研究開発機構の廣瀬敬教授のほか、東京工業大学の研究者を加えた共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、5月3日付けで英科学誌「Nature」に掲載された。

地球は深さ2900kmにわたって「マントル」と呼ばれる厚い岩石層で覆われており、深さ660kmの「地震学的不連続面(地震波の伝わる速度や密度が急激に上昇する場所)」を境に「上部マントル」と「下部マントル」の大きく2つの領域に分かれている。

上部マントルの岩石は主に「かんらん石」と呼ばれるマグネシウム(Mg)に富んだ鉱物でできているということは確認済みだ。そして、深さ660kmの不連続面はかんらん石中の相転移によって説明されている。ただし、660km不連続面の成因についてはまだ完全に解決していない。

また、マントル中には深さ410kmにも不連続面があり、こちらもかんらん石の相転移が理由で、マントル層はこの410kmと660kmの不連続面で囲まれた中間領域を「マントル遷移層」と呼ぶ。

そして下部マントルだが、こちらは直接手にすることができないため、岩石の化学組成はよくわかっていない状況だ。そのため、これまでは40数億年にわたって続く対流運動によってマントル全体は均質化しており、下部マントルの化学組成は上部マントルと同じであると予想されていた。

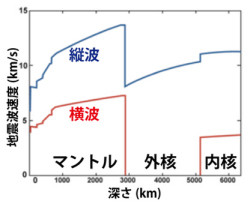

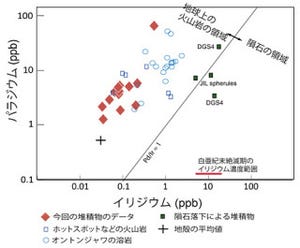

一方で、地球内部で最も精度よく決まっている観測データとしては、地球内部を伝わる地震波(縦波、横波)の速さが知られている(画像1)。従って、直接その岩石を入手できなくても、地球内部に相当する条件(温度・圧力)でマントル鉱物を伝わる地震波速度を実験室で精密に測定すれば、このような観測データと比較することにより、地球深部に存在する物質の特定が可能になるというわけだ。

画像1は、地球内部を伝わる地震波の速さを表したグラフだ。マントル中を伝わる地震波は深くなるほど速くなる傾向があり、鉱物の結晶構造や岩石の化学組成の変化に対応して速度が急激に変化する地震波不連続面が存在するのがわかる。

しかし、圧力100万気圧、温度2500度を超すような超高圧高温条件の下部マントル深部における地震波速度測定は技術的に極めて難しく、これまで世界のどの研究グループも成功していなかった。

なお地震波は弾性波の1種であり、弾性波とは固体(弾性体)を伝わる波のことだ。周波数が高い超音波も固体を伝わるときは、P波、S波として伝わり、その速度は原理的には周波数に依存しないため、地震波と同じとみなせる。

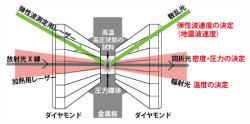

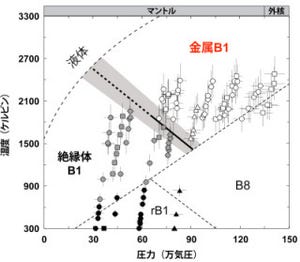

研究グループは、下部マントル最深部に至る超高圧高温条件での地震波速度測定を達成させる測定システム(画像2)を、理化学研究所が所有する大型放射光施設「SPring-8」のビームライン「BL10XU」に立ち上げ、下部マントルの候補物質の地震波速度を圧力124万気圧、温度2700度までの条件で決定することに成功した。

なお、画像2は超高温高圧力条件での地震波(弾性波)測定システムの模式図。先端を平らにした対向する一対の単結晶ダイヤモンドの間に試料を封じ込め、押し込むことで超高圧力を発生させる。そして、ダイヤモンド越しに加熱用レーザーを試料に照射することによって、高温を発生させる仕組みだ。高温高圧状態の試料へ弾性波測定用のレーザーと密度決定のためのX線を試料に照射し、高温高圧での弾性波速度の決定が行われた

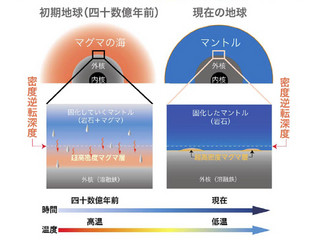

得られた実験データを地震波観測データと比較したところ、下部マントルが上部マントルと同じ化学組成を持つとしたモデルでは観測データを説明できないことが判明。

上部マントルの主成分鉱物である「かんらん石」よりもずっとケイ素(Si)に富む「ペロブスカイト相」と呼ばれる鉱物だけからなるような「Siに富んだ下部マントル」モデルで最もよく説明できることが明らかになった(画像3)。

この研究結果は、マントルが上部と下部で異なる化学組成を持つ2層構造であることを実証したもので、マントルの化学組成は均一であるというこれまでの地球科学の定説を覆す、極めて重要な成果といえる。

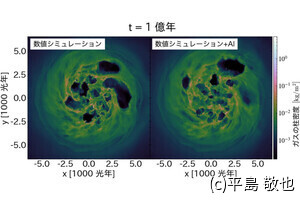

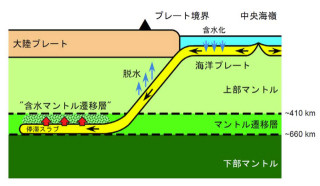

今回の成果は、40数億年の地球の歴史を通じて続くマントルの激しい対流運動にも関わらず、上部マントルと下部マントルの化学組成が均質になるまで撹拌されなかったということを示したものだ。これまでの予想に反し、マントルの進化過程においては長らく上部・下部がそれぞれ別々に対流する「2層対流」が卓越していたことを強く示唆している(画像4)。

また地球は、40数億年前に原始惑星物質である隕石の衝突・集積を繰り返して成長してきたと考えられていることは、ご存じの人も多いことだろう。従って、今回の研究で下部マントルの化学組成が解明されたことによって、地球全体を構成する物質の化学組成、すなわち「地球の原料物質(隕石)の推定」が可能となる。

そして、今回の研究によって得られたデータから推定される地球の原材料物質の化学組成は、太陽系の平均組成を代表するような、始源的な隕石(C1コンドライト)の化学組成に一致することがわかった(画像3)。

この結果は、過去40年あまり議論となっていたマントルの化学組成及び地球の原料物質をめぐる論争に決着をつけると共に、まったく新たな地球内部モデルの可能性を示したものである。

今回の結果から導き出された、地球内部構造モデル(不均質マントル)、進化・対流モデル(2層対流の卓越)、及び形成モデル(地球の原料の特定)は、いずれも「均質なマントル」から推定されるモデルとは決定的に異なるため、従来考えられていた地球の形成・進化史を根底から見直しを迫るものであるといえるという。