国立天文台ハワイ観測所の研究者を中心とする研究チームは、日本の赤外線天文衛星「あかり」と米国の赤外線宇宙望遠鏡「スピッツァー」の観測から、石英質の塵が周囲に豊富に存在する恒星を発見したと発表した。この塵は、恒星の周囲で惑星が形成される過程で、惑星の材料となる「微惑星」が非常に活発に衝突することで放出された可能性があり、今後、太陽系外惑星の形成過程やその材料物質についてのさらなる解明の手がかりになることが期待されるという。同成果は国立天文台の藤原英明(ハワイ観測所・広報担当サイエンティスト) と東京大学の尾中敬(理学系研究科天文学専攻・教授)を中心とする研究チームによるもので、米国の天文学誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

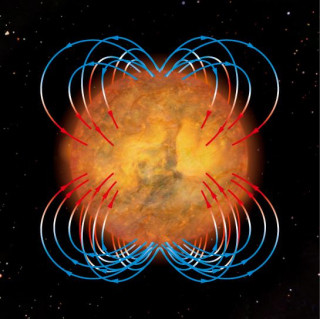

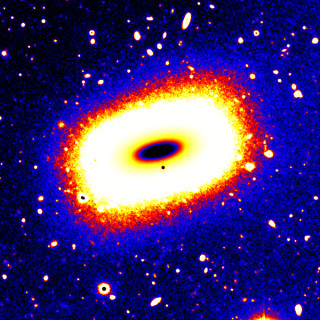

1995年にペガスス座51番星という恒星に惑星が発見されて以降、現在までにおよそ700の太陽系外惑星の存在が確認されている。こうした太陽系外惑星がどのように生まれるのか、また、我々が住む太陽系がどのような生い立ちを経てきたのかを探ることは、天文学の根本を担う重要な研究テーマの1つである。現在広く受け入れられている惑星系形成のシナリオでは、若い恒星の周囲にできるガスと塵の円盤(原始惑星系円盤)の中で、もともと星間空間に存在していた小さな塵が集まって微惑星に成長し、さらにその微惑星同士が衝突・合体することで、地球のような岩石質惑星が作られると考えられている。

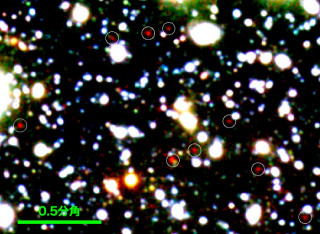

今回、研究チームは惑星形成過程の後期に微惑星同士が衝突する際、主系列星(太陽のように成熟した恒星)の周囲で破片の塵が放出される可能性があることに注目。破片の塵は、恒星からの光を吸収して温まることにより赤外線を放射することから、2006年から2007年にかけて日本の赤外線天文衛星「あかり」が観測・作成した赤外線の全天地図の中から、赤外線で特に明るく光る主系列星を探す試みを進めてきた。

探査の結果、 太陽に似た質量を持つ「HD 15407A」と呼ばれる恒星(ペルセウス座の方向、地球からの距離およそ180光年)が強い赤外線を発していることが判明。この恒星が主系列星であることから、微惑星が非常に活発に衝突することで恒星の周囲に大量の塵がまき散らされ、その塵が赤外線を発していると考えられるという。

|

|

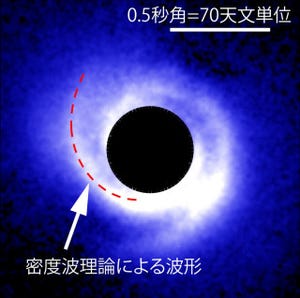

(左)「あかり」により観測されたHD 15407Aの赤外線画像(視野0.15度×0.15度)。(右)「スピッツァー」で得られたHD 15407Aの赤外線スペクトル。波長9μmと21μm付近に見られる盛り上がりが、石英質の小さな塵粒がこの星の周囲に存在することを示している(提供:東京大学/国立天文台) |

さらに、HD 15407Aについて米国の赤外線宇宙望遠鏡「スピッツァー」を用いた追加観測を実施したところ、この恒星の周囲には大きさが1μm程度の石英質の塵が、少なく見積もっても100兆トンほど存在することが判明した。また、これらの塵が中心の恒星からおよそ1天文単位の位置、いわゆる地球型惑星の形成領域に付近に分布していることも、赤外線スペクトルから判明した。太陽に似た質量を持つ主系列星の周囲に石英質の塵が見つかり、その量や分布が正確に決まったのは、初めてのことだという。

宇宙空間で一般的に見られる塵はケイ酸塩という鉱物であり、石英質の塵はこれまでほとんど見つかっていなかった。HD 15407Aに見られる石英質の塵がどこでどのように作られたのかは、まだはっきりとは分かっていないのが実情だ。その一方、地球上には石英に類似した組成の岩石が豊富に存在することが知られていることから、地球に類似した表面組成を持つ大きな微惑星がこの恒星の周囲に存在し、この微惑星にさらに別の天体が衝突することにより、石英質の塵が大量に放出されたという可能性も考えられるという。

なお研究チームでは今後、理論研究や鉱物の測定結果、他の波長での観測などから得られる情報を組み合わせることで、この天体の素性を多角的に解明し、惑星形成過程の理解につなげたいと意気込みを述べている。