国立天文台は4月11日、工学院大学、東京工業大学、大阪大学、NASAゴダード宇宙センターの研究者を中心とする国際研究チームが、すばる望遠鏡に搭載された新型観測装置の高コントラスト型コロナグラフ「HiCIAO(ハイチャオ)」を用いて、おおかみ座にある若い恒星「SAO 206462(HD 135344B)」の周囲にある「原始惑星系円盤」の構造を鮮明かつ詳細に撮影することに成功し、円盤内に小さな渦巻き状の構造が存在していることを発見したと発表した。

今回の成果は、工学院大学基礎・教養教育部門武藤恭之助教ら61名による国際共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、4月1日発行の「Astro Physical Journal Letter」に掲載された。

惑星は、星の形成過程に伴ってその周囲にできる、水素とヘリウムを主成分とするガスと、1μm程度の大きさの塵が混ざった原始惑星系円盤の中で生まれると考えられている。しかし、円盤がどのような状態になっており、その中でどのようにして塵が集まって惑星となるのかという過程についてはまだわからない部分も多い。

例えば、円盤中に惑星ができたとしても、そのままでは惑星が中心の恒星に向かって落下して呑みこまれてしまうため、我々の太陽系のようにいくつもの惑星が生き残ることができないことが理論的に予測されている。こうしたことから、原始惑星系円盤や惑星の誕生については、現在の宇宙物理学における大きな問題の1つとなっているのだ。

この謎を解くカギとなる理論が、円盤上に励起される波の理論「密度波理論」である。密度波理論は、銀河・土星の環・原始惑星系円盤など、円盤状の天体にどのような波が立つのかということを記述する理論だ。

ちょうど水面に波が立つように、円盤の形をした天体にも「密度波」が立つ。銀河や土星の環については、それらの詳細な写真が撮影されるようになってきたため、円盤の構造を詳しく解析することによって、銀河の状態や、土星の衛星の存在などを調べることができていた。よって、この密度波理論が原始惑星系円盤の性質の解明に有用であることは以前から期待されていたのである。

しかし、実際に密度波理論を原始惑星系円盤の観測に応用することは、難しいことだった。なぜならば、中心にある明るい星からの光をできる限り抑えながらも、星にごく近い領域にある円盤からの光はできるだけ多く検出しなければならないからである。

ただし、それも従来の装置に比べて約1桁高いコントラスト性能を持つ観測装置「HiCIAO(High Contrast Instrument for the Subaru next generation Adaptive Optics)」がすばる望遠鏡に2009年に取り付けられたことで、大きく変わった。原始惑星系円盤の詳細な構造を観測できるようになり、理論モデルと観測データを直接的かつ定量的に比較することが今回はじめて可能となったのだ。

国立天文台が中心となって推進している、すばる望遠鏡を用いたさまざまな星の周囲の原始惑星系円盤の構造や惑星を直接検出することを目指す国際共同プロジェクトに、「SEEDS(Strategic Exploration of Exoplanets and Disks with Subaru Telescope:すばる望遠鏡による戦略的惑星・円盤探査)プロジェクト」がある。SEEDSは、2009年から約5年間にわたって進められており、現在までにAB Aur、LkCa 15、HR 4796A、HD 169142などの恒星の周囲にある原始惑星系円盤の詳細な構造を明らかにするという実績を上げてきた。

研究チームはそのSEEDSプロジェクトの一環として、SAO 206462の原始惑星系円盤の構造の観測を行った形だ。観測にはHiCIAOが用いられ、波長1.6μmの近赤外線で観測された。

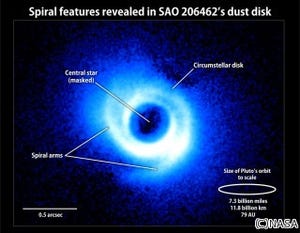

そのSAO 206462はおおかみ座の太陽系から約460光年の距離にあり、可視光での見かけの明るさは約8.7等級、年齢は約900万年と考えられている。原始惑星系円盤の直径は、約110億kmだ(冥王星の軌道長半径の2倍程度の大きさ)。

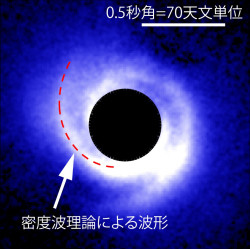

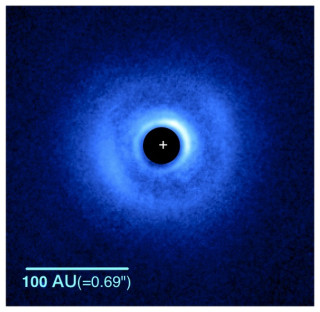

観測の結果、研究チームは、SAO 206462の周囲の円盤に小さな渦巻き状の構造があることを突きとめた。画像1がその画像である。中心部分が黒く塗りつぶされているのは、コロナグラフでSAO 206462をマスクで隠して観測しているため。そのほかの部分は、黒い部分が暗く、青から白の順にかけて明るく光っていることを示す。矢印は渦巻き状の構造が確認できる部分だ。

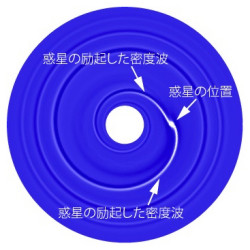

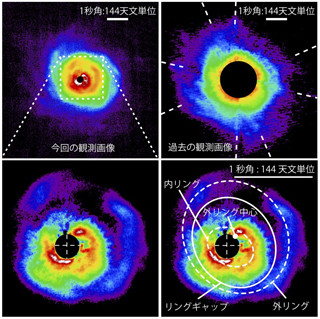

研究チームは、この渦巻き状の構造から原始惑星系円盤の性質を調べるため、密度波理論を用いた解析を実施した(画像2)。

その結果、不定性は大きいものの、中心星から100天文単位(1天文単位は地球と太陽の平均距離で約1億5000万km)程度離れた場所での原始惑星系円盤の温度は、絶対温度で数10度(数10K)程度であると推定。

この値はほかの観測で示唆されているものと矛盾がなく、SAO 206462の円盤が理論的に標準的と考えられているような円盤に近い姿をしているということを示唆している。

画像2は、画像1の左側にあった渦巻き構造について、密度波理論によって計算される波の形と、実際の観測を重ねて比較したものだ。画像の赤い点線が、密度波理論によって計算された波の形を表している。

渦巻き構造が、密度波理論を用いて比較的よく説明できるということがわかるはずだ。この形を決めるのは円盤の回転の様子や温度の分布だが、ほかの観測で示唆されているような円盤のモデルでこの構造をよく説明することが可能だ。

さらに、密度波理論からわかることは円盤の温度だけではない。この理論からは、SAO 206462の周囲の渦巻き構造が円盤の中を動いていく様子が、今後10年から20年ぐらいの間に観測されるかも知れない、ということも予測された。

また、今回観測されたような渦巻き構造や密度波の原因としてはさまざまなものが考えられるが、その1つとして、原始惑星系円盤の中ですでに形成された惑星によって引き起こされているという可能性もある。

もし、原始惑星系円盤の中ですでに惑星が形成されているとすると、その証拠となり得るのが円盤に現れる渦巻き構造だ。惑星の重力の影響によって円盤内に密度波が励起され、渦巻き状の構造が原始惑星系円盤に現れるのである。

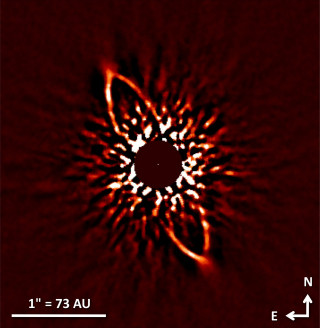

画像3が、そのことを示す数値シミュレーションの1例だ。原始惑星系円盤と惑星の間の重力的な相互作用によって、円盤にどのような構造が現れるかということを、数値流体力学シミュレーションコード「FARGO」を用いて計算したものである。図の色は円盤の面密度を表し、黒<青<白と色が変わるにつれて面密度が大きくなっていく。惑星によって渦巻き状の密度波が励起されているということもわかる形だ。

この画像が、観測画像そのものに対応するわけではないということには注意が必要だが、渦巻き状の構造を作る原因として、原始惑星系円盤内に存在する惑星はその可能性の1つになる。

また、今回の観測で渦巻き構造が見つかったわけだが、シミュレーションの通りにそれが必ずしも惑星の存在を直接示すものではない。ただし、密度波を励起する源として、原始惑星系円盤内に惑星が存在しているという可能性もあるとしている。

ちなみに、SAO 206462の渦巻き構造が惑星によって引き起こされたものだとすると、その惑星の質量はおよそ木星質量の半分程度であることが観測データと理論モデルの比較から示唆された。

この質量の惑星を直接撮影することは現在の技術では残念ながら難しいのだが、原始惑星系円盤の構造を詳しく観測することによって、円盤内に存在するかも知れない惑星の「影」を追うことができるというわけだ。

今回の観測によって、SAO 206462周囲の原始惑星系円盤の中に渦巻き構造が存在していることが明らかになった。HiCIAOによって、原始惑星系円盤の細かい構造が見えてきたことで、初めて理論モデルと観測データを直接比較できるようになったのである。

銀河や土星の環の研究では、その詳細な構造を観測で調べ、理論モデルと組み合わせることで、天体の構造や進化について理解が進んできた。今回の観測を皮切りに、原始惑星系円盤についても理論と観測がより強く連携しながら、惑星形成の過程の理解が深まっていくと期待されると、研究グループはコメント。

また、2011年に観測を開始した大型電波望遠鏡「アルマ」を用いることで、形成中の惑星の存在を示唆する、より直接的な情報を得ることができるかも知れないと期待を語っている。なお、下の動画は、工学院大学の武藤助教による解説だ。