国立天文台と理化学研究所(理研)を中心とする国際研究グループは、太陽観測衛星「ひので」に搭載された可視光・磁場望遠鏡により太陽極域の磁場観測を定期的に行ってきたが、この度、極域磁場の極性が通常より早く反転しつつあることを捉えたと発表した(画像1~4)。

|

|

|

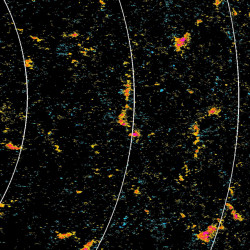

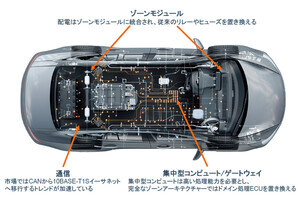

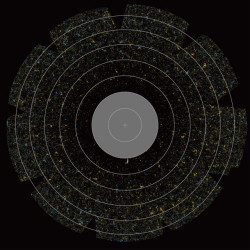

画像3。2008年の北極域の観測画像の全体。左の白い円の中心の十字が北極点で、一番右側の白い曲線は北緯70度を示す(画像提供:国立天文台/JAXA) |

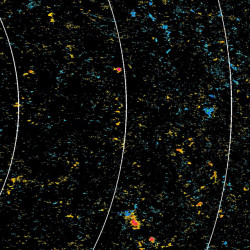

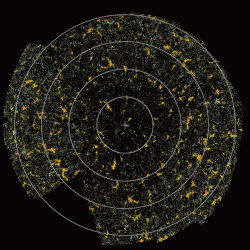

画像4。2011年の北極域の観測画像の全体。画像2と同様に、マイナス極からプラス極へ反転しつつある(画像提供:国立天文台/JAXA) |

|

|

|

画像5。2007年の北極域のパノラママップ。中心の十字が北極点で、一番外側の円が北緯70度(画像提供:国立天文台/JAXA) |

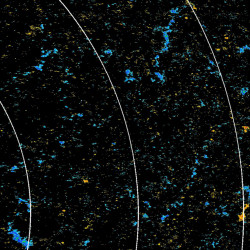

画像6。2011年1~2月の北半球パノラママップ(画像5よりもエリアが広く、一番外側の円が北緯55度)。全体的にマイナス極を示す暖色系が減っているのがわかる(画像提供:国立天文台/JAXA) |

成果は、国立天文台と理研のほか、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、米国航空宇宙局(NASA)、英国科学技術会議、欧州宇宙機関(ESA)などの国際共同研究グループによるもの。可視光・磁場望遠鏡が持つ高空間分解能・高精度偏光解析能力と、長期間にわたり安定的に行われた「ひので」の運用による成果でもある。

現在、太陽活動は極小期を過ぎ、やや上昇してきている状況だ。今回の極小期の太陽磁場は、大局的に見ると、太陽の北極がマイナス極・南極がプラス極となっている。太陽の大規模磁場の極性反転は特に珍しいことでも危険なことでもなく、1997年時点にSOHO衛星が観測した時は、実は現在とは逆で北極がプラス極・南極がマイナス極だった。

よって、次の極性反転も予想されており、これまでは2013年5月頃に起きると考えられている太陽活動極大期(黒点の平均的数が最大になる時期)にほぼ同時に反転すると予想されていた次第である。

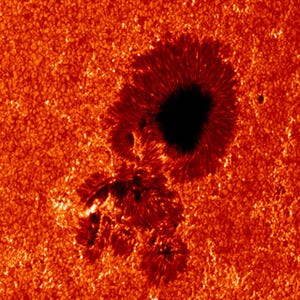

太陽の極域磁場は、太陽活動の源泉である黒点の源となっていると考えられており、その振る舞いは、今後の太陽活動を予想する上でも大変重要だ。このため、これまでは地上の太陽望遠鏡により極性の反転が観測されていたが、分解能が足りないため、平均的な磁場強度と極性がわかるのみで、太陽極域で何が起きているのかは確認できていなかったという経緯である。

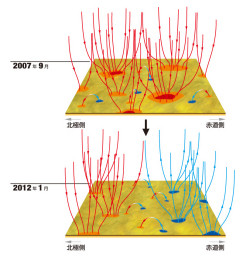

2007年9月に行われた、「ひので」の可視光・磁場望遠鏡の超高空間分解能と高精度偏光解析能力による観測によって、太陽極域に黒点と同じ磁場強度を持つ大きな斑点状の磁場が存在することが初めて明らかとなった(記事はこちら)。

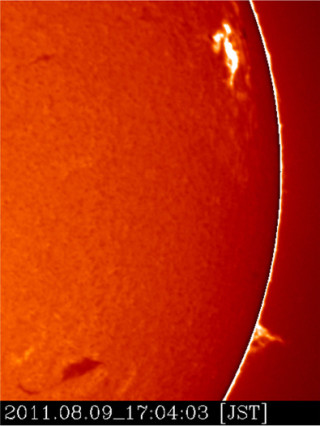

「ひので」は、その後も極域の観測を、太陽活動の極小期を過ぎ太陽活動が上昇しつつある4年間にわたり定期的に行い、その結果、予想される時期より約1年早く、北極磁場がほぼゼロの状態に近づいていることが、2012年1月の観測で発見されたのである(画像7)。

北極の磁場を担う斑点状の磁場の数が急速に減少し、低緯度から逆極性の斑点が現れたのだ。この結果、現在太陽の北極域では、逆極性の磁場の大規模な消滅と極性の反転が発生していると考えられている状況である。

この観測の結果から予想されるのが、太陽の北極磁場がまもなくマイナスからプラスに転じるというものだ。しかし、一方の南極では極性反転の兆候がほとんど見られず、安定してプラス極が維持されていることを「ひので」は観測している(画像8~11)。

|

|

|

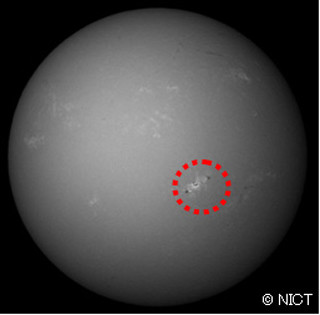

画像8。2009年(極小期)の南極域。青などの寒色系の磁場パッチが多く、プラス極であることが見て取れる(画像提供:国立天文台/JAXA) |

画像9。2012年の南極域。北極域はすでに反転しつつあるが、南極域は依然として寒色系がかなり優勢であることから、プラス極であるのがわかる(画像提供:国立天文台/JAXA) |

|

|

|

画像10。2009年の南極域の全体画像。左の円の中心の十字が南極点で、一番右の曲線が南緯70度。なお、緯度は5度で6万kmの距離がある(画像提供:国立天文台/JAXA) |

画像11。2012年の南極域の全体画像。画像9でも示したとおり、プラス極のままだ(画像提供:国立天文台/JAXA) |

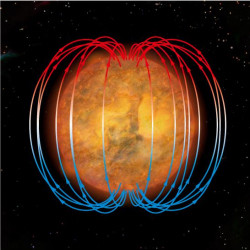

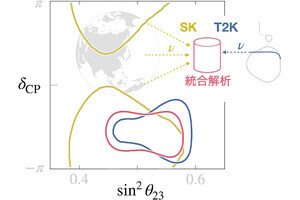

太陽の磁場は、大局的には双極(2重極)子構造(例えば、太陽の南極がプラス、北極がマイナスの棒磁石のような構造)をしているが(画像12)、今回の「ひので」の観測結果から、南北の両方がプラス極になる4重極構造になると想定され(画像13)、「ひので」の観測データを用いた太陽の磁場構造の把握が数値計算によって行われているところだ。

太陽の極域の観測は、今後の太陽活動を予測する上でも極めて重要である。太陽活動の前活動周期の終わりから今周期の始めにかけての極小期は、予想以上に長く続いた(通常の太陽周期が約11年なのに対して12.6年であった)。

また、現在までのところ、今周期の太陽活動は、前周期に比べて低調に推移している。さらに、今回の「ひので」の観測により、太陽の大局的磁場が4重極構造になる兆候が発見された。

これらの観測結果は、太陽の内部で磁場を生み出すダイナモ機構の状態が、現代的な太陽観測が始まって以来初めて、変動を来していることを示している。地球が寒冷であったといわれる「マウンダー極小期」や「ダルトン極小期」には、太陽がこのような状況にあったと考えられており、今後の推移が注目されるところだ。

これらの研究成果は、これまでの太陽極域磁場の極性反転過程に対する認識に変更を迫る極めて重要な結果である。2012年10月頃に北極域の集中観測を実施し、今後の推移を明らかにする計画だ。「ひので」による研究の進展により、太陽のダイナモ機構に関する基礎研究や太陽の地球環境への影響の理解が進むと期待されると、研究グループはコメントしている。