産業技術総合研究所(産総研)は4月16日、大阪大学(阪大)と共同で人工ダイヤモンドを用いて室温で電気的に単一光子を発生させることに成功したと発表した。成果は、産総研の山崎聡主幹研究員と阪大の水落憲和准教授らのグループによるもので、研究はJST課題達成型基礎研究の一環として行われた。研究の詳細な内容は、4月15日付けで「Nature Photonics」オンライン版に掲載された。

近年、インターネットの普及に伴い、より安全性の高い通信に対する需要が高まっている。現在使われているのは「公開鍵暗号方式」で、暗号化鍵と復号化鍵が異なる暗号方式で、暗号化用の鍵は第三者に公開されてもかまわないというものだ。

公開鍵暗号方式の中でも代表的なRSA暗号方式では、素因数分解の計算が難しいことを安全性の根拠としているが、将来的にはコンピュータの演算処理速度の高速化や「量子コンピュータ」の実現などにより、解読される危険性があるのである。

量子コンピュータは演算途中の状態で0と1の「重ね合わせ」という量子力学特有の状態を使うことが可能なため、現状のコンピュータが苦手とする素因数分解やデータ検索などの計算を桁違いの速さで実行できると考えられているのだ。

一方、量子暗号通信技術では、情報を光子1つ1つに載せて伝送するため、仮に盗聴が試みられても、その痕跡が絶対に残るという量子力学的原理によって、受信側で盗聴を確実に検知することが可能だ。

量子暗号通信にはその特性があるため、暗号化および復号化を行う秘密鍵を送信側と受信側で安全に共有できるという仕組みである。また、将来的には現行通信を大幅に超えた低消費電力化も期待できるとの理論報告もある点もポイントだ。

量子暗号通信については、基本的なシステムがすでに海外の数社のベンチャー企業から販売され、日本においても数多くの企業が関心を持ち、基盤技術開発や量子暗号鍵伝送実験を行っている。

従来の量子暗号鍵伝送実験で主に使われているのは、レーザー光を極限まで弱めた擬似的な「単一光子源」だ。光は波動性と共に粒子性を持っており、単一光子は光の粒子1個を意味し、単一光子源は光子1個を発生する光源のことをいう。

擬似的単一光子源による問題点は、1パルスに2個以上の光子が入る場合があるため、盗聴されてもわからなくなってしまう可能性が生じることである。量子暗号を実現させるためには、確実に1パルスに1個の光子のみが存在する単一光子を発生させる単一光子源が必要であり、その実現が期待されているというわけだ。

ところが、これまで研究されてきた量子ドットや有機分子を用いた単一光子源は、室温では不安定でほとんど光らなくなるために極低温での冷却が不可欠なもの、室温で単一光子を発生できても、光励起のためのレーザーが必要なものしか実現されておらず、エネルギーやコストの制約が単一光子源の実用化・普及の課題となっていた。

今回、研究グループはダイヤモンドを材料とし、そこに埋め込まれている単一発光中心(NV中心、画像1)を単一光子源として用いることにより、デバイス集積化、低消費電力化といった実用化に要求される電流注入型の固体素子において、初めて室温での単一光子発生の実証に成功したのである。

|

|

画像1。ダイヤモンド中のNV中心(窒素‐空孔複合体)。Nは窒素原子でダイヤモンド格子中の炭素原子の置換位置に入っている。Vは炭素原子が抜けた空孔(V)である |

1つのNV中心のみを観測するためには、不純物のない極めて高品質なダイヤモンド(i層)にNV中心が埋め込まれていることが必要だが、ダイヤモンドは不純物(ドーパント)がないと絶縁体であるため電気が流れない。

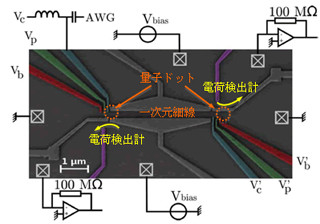

今回、高品質ダイヤモンド(i層)を、リンをドープしたn層とホウ素をドープしたp層で挟んでpin構造の素子を作製することにより(画像2)、i層に電気を流せるようにしたところが重要だ。

|

|

画像2。電流注入型単一光子発生素子の概略図。高品質ダイヤモンド(i層)を、リンをドープしたn層とホウ素をドープしたp層で挟んだp-i-n形ダイオード構造を用いた。i層の単一NV中心からの発光を共焦点顕微鏡により観測している |

自作の共焦点顕微鏡装置を用いることにより、1つ1つのNV中心を光学検出することが可能である。画像3は光励起による単一NV中心からの発光をモニタした蛍光像で、画像4は同じ位置での電流注入による単一NV中心からの発光をモニタした蛍光像だ。電流注入による単一NV中心からの発光も、光励起と同じ単一NV中心から光っている様子が見て取れる。

「光子相関法」(光子数の時間的ばらつきを測定する技術で、1つの光子を観測した後に別の光子を観測するまでの時間を計測することにより、相関を見積もることができる)による「アンチバンチング」の観測から、単一のNV中心からの発光であることが証明され、単一光子源として動作していることが示された(画像5)。

なおアンチバンチングとは、光子相関法による測定において、1個の光子を検出した時、その近くにもう1個別の光子を検出する確率が小さくなっている場合に観測される強度相関のことである。

NV中心の場合、励起後に光子を1個放出した後は励起状態から基底状態に戻ってしまうので、再び励起状態に戻るまではもう1個別の光子を放出することができない、つまり時間的に近接した2つの光子の存在する確率が小さくなり、アンチバンチングが観測されるのだ。

|

|

|

単一NV中心の共焦点顕微鏡蛍光像。自作の共焦点顕微鏡を用いることにより、1つ1つのNV中心を光学検出できる。画像3(左)は、光励起による単一NV中心からの発光をモニタした蛍光像。画像4は、同じ位置での電流注入による単一NV中心からの発光をモニタした蛍光像。丸は視覚的な補助。電流注入による単一NV発光からの発光も光励起と同じ単一NVから光っている様子が確認できる |

|

|

|

画像5。光子相関法によるアンチバンチングの観測。(a)は光励起による単一NV中心のアンチバンチング。(b)は電流注入による単一NV中心のアンチバンチング。τ=0における値が0.5未満であることから単一のNV中心からの発光であることが証明された |

研究グループは、今回の成果によって、極低温などの制限のない室温で、しかもレーザーでなく電気を用いた単一光子源の動作が実証されたことで、省エネルギー・低コストの素子の集積化に道が開かれたとした。

今後、さらなる通信速度の高速化やより確実な1つ1つの光子発生の制御に向け、ドーピング条件、素子作製プロセス工程、素子構造の最適化により、電気的特性、光学的特性の改善を図っていくとしている。

また、光ファイバを用いた量子暗号通信の長距離化には発光波長を通信波長帯の波長(1.5μm帯)に変換にする必要性が考えられるが、その場合は、量子情報を保持したまま波長変換する「量子波長変換素子」(近年、周期分極反転ニオブ酸リチウムといった光学材料を用いることにより実現)により、量子情報を保持したまま波長を変換することが可能だ。

既存の量子暗号システムの高速化や効率化が進み、実証実験を経ることで、近い将来、国家機密の通信や個人情報に関わる秘匿通信などへの利用が期待されるとしている。

そして、NV中心は優れたスピンの特性も持っている点も特徴だ。スピンは量子情報の演算や記録に使えるため、その機能を使った量子暗号通信のさらなる長距離化や、高速化に必要な「量子中継器」(量子情報通信の距離を延長したり、量子ルータとして通信路の交換を可能としたりするための中継器。量子中継器には情報の保持を担う「量子メモリ」や量子情報処理を行う「量子レジスタ」が必要になる)の実現も期待されている具合だ。この場合、NV中心は単一光子源としてではなく、量子中継器としての機能を果たすことも期待される。

さらに、今回の成果は、このスピン特性を生かすことで、将来的には量子メモリや量子レジスタなど、量子コンピュータや量子計測の実現に結びつく量子情報素子への展開を示唆するものとした。