東京工業大学(東工大)の真島豊教授らの研究チームは化学的にトランジスタの構成要素を組み上げていくボトムアップ技術を用い、電子1個でスイッチングする数nmサイズの単電子トランジスタの製作に成功したこと、ならびに同トランジスタ1個で排他的論理和(XOR)など6種類すべての論理演算ができることを実証したと発表した。同成果は2月29日発行の米国化学会「ACS Nano」に掲載された。

電子機器の進化は半導体のプロセスの微細化により実現されてきたが、露光技術を用いた従来の半導体素子作成手法では10nmプロセスを切る超微細プロセスをウェハの全面に均一かつコスト効率よく作りこむことが困難と見られている。そのため、その代替手法として、自己組織化による化学的相互作用を用いたボトムアップ手法による素子の組み立て技術の実現など、従来の露光技術とは異なる手法に期待が集まっている。

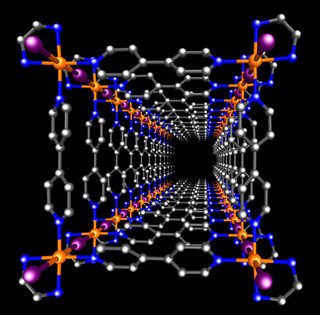

今回、研究チームは、ボトムアップ手法による素子の構築を目指し、無電解めっきを用いて10nmのギャップ長を有するナノギャップ電極を作製し、粒径6nmのナノ粒子を合成し(京都大学 寺西利治教授より提供)、自己組織化とアンカー分子を用いてナノ粒子をギャップ間に化学的に固定した単電子トランジスタを構築した。

ボトムアップ手法により単電子トランジスタを構築するためには、ギャップ長をナノスケールで制御したナノギャップ電極が必要となり、今回、当初19nmであったギャップ長を、ナノ粒子の大きさに合わせた10nmに無電解めっき法を用いて作製した。一般にナノギャップ電極は、1つずつ作製する必要があり、ギャップ部分の電気的・熱的安定性に乏しい場合が多いが、今回の無電解めっき法では、一度に多くのナノギャップ電極を作製することが可能であり、電気的、熱的安定性に優れることが特長だという。

また、単電子トランジスタでは、1つの電荷のクーロン島と呼ばれるナノ粒子への出入りをゲート電圧により制御することにより動作するが、ナノ粒子への電荷の出入りの安定性は、帯電エネルギーとオフセット電荷のバラつきに依存する。今回の研究で、帯電エネルギーのバラつきは、化学的に合成するナノ粒子の粒径分散を制御することにより、±10%以内に制御できること、オフセット電荷は単電子トランジスタ表面の自己組織化単分子膜とナノ粒子の配位子分子の電気的な安定性に起因して、極めて安定していることを見出した。

さらに、排他的論理和(XOR)動作は、CMOS回路では16個のトランジスタが必要となるが、今回の単電子トランジスタでは、10nmの間隔でソースとドレインを、そのギャップに金のナノ粒子を配し、ソースとドレインに直角にギャップの上下に2つのゲートを設けた構造により、XOR/XNOR/NAND/OR/NOR/ANDの2入力論理回路のすべての動作を行うことが可能であることが示された。これは、化学的に組み上げた単電子トランジスタが、安定した出力特性を広い動作範囲で得られることに起因しているためであるという。

なお、今回の結果について研究チームでは、ボトムアップ手法がナノスケール電子デバイスの構築に有効であり、トップダウン手法よりも性能が優れた素子を、安価に作製することができることを示していると説明している。