田中貴金属工業は、九州大学大学院工学研究院応用化学部門の小江誠司教授と共同で、半導体メモリのDRAMに使われるキャパシタ電極を、従来の6倍の深さまで成膜可能なルテニウム材料の開発に成功したことを発表した。次世代DRAMの微細化技術に用いられるMOCVD(有機金属化学着気相蒸着法)の本格導入に合わせて、2012年内の製品化を目指す。

次世代DRAMでは、さらなる微細化に対応するために、メモリセルを深く彫り込みキャパシタ電極を立体構造にする製造方法の採用が予定されており、立体電極の作製方法としてMOCVDの採用が期待されている。しかし、従来のMOCVD用ルテニウムプリカーサでは、電極薄膜を形成できる細孔のアスペクト比が最大で6:1であり、20nm世代以降で必要とされる高アスペクト比のキャパシタ電極を製造できない。

同社が今回開発したルテニウムプリカーサは、有機化合物(シクオロオクタテトラエンとカルボニル)と金属元素(ルテニウム)から成る有機金属錯体となっている。

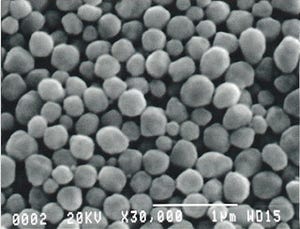

蒸気圧が高く揮発しやすいため、成膜を行う際に必要なプリカーサのガスを基板上に充分に供給することが可能で、アスペクト比の高い細孔の先端まで均一な膜を形成させることができる。また、加熱により容易に金属を析出しやすい性質を有し、成膜時の熱による下地基板へのダメージを軽減することができる。

これにより、40:1の高いアスペクト比を持つ細孔内部に、被覆率70%のルテニウム薄膜を165℃の低温で形成できる。

なお、このルテニウムプリカーサの開発成果は、イギリス王立化学協会発行の学術誌「Dalton Transactions」に掲載される予定。