物質・材料研究機構(NIMS)は12月27日、フラーレンナノウィスカの超伝導化に成功したことを発表した。同成果は、同ナノフロンティア材料グループの高野義彦グループリーダー、竹屋浩幸主席研究員、フラーレン工学グループの宮澤薫一グループリーダーらによるもので、2012年1月5日からNIMSにて開催される特定領域研究会議で発表される予定。

フラーレンナノウィスカは、ナノサイズのカーボン素材で、軽くて細長いファイバ形状をしている。従来の超伝導物質、特に超伝導転移温度の比較的高いものは主として金属間化合物やセラミックスであり、重量が大きく硬い材料が多かった。

フラーレンC60は、1970年に大澤映二氏が存在の可能性を理論的に予言し、1985年ハロルド・クロトー氏、リチャード・スモーリー氏、ロバート・カール氏らにより発見された。1990年にクレッチマー氏、ハフマン氏が抵抗加熱法による大量合成法の開発と単離同定に成功して以降、化学的性質・物理的性質が各所で研究されるようになり、1991年、ベル研究所の研究者らにより、カリウムなどの元素を少量添加することによって超伝導状態になることが発見され、超伝導体としての研究がはじまった。

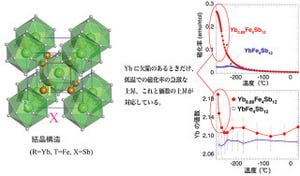

C60の超伝導転移温度(Tc)は添加元素や量によって変化し、カリウム(K)添加フラーレンK3C60(Tc=19.0K)、ルビジウム(Rb)セシウム(Cs)添加フラーレンRbCs2C60(Tc=33K)、セシウム(Cs)添加フラーレンCs3C60(Tc=38K・高圧力下) など一連のアルカリ金属添加フラーレン超伝導体が知られており、分子性結晶のTc としては最も高い部類に属している。また、炭素は軽元素物質であるため、新しい応用が可能な「軽い超伝導材料」の実用化が期待されてきたが、これまで一般に用いられているアルカリ金属の直接反応法では、フラーレン原料のうち超伝導になる体積分率が1日の熱処理で1%以下、3週間でも35%と超伝導相の収量が低く、その応用には至っていなかった。

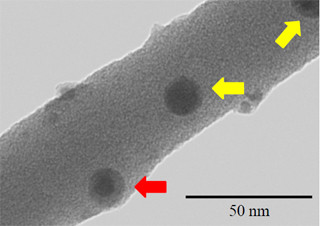

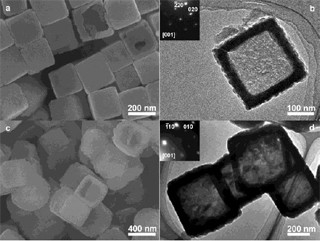

今回の研究は、フラーレンから合成できるナノサイズの糸状物質であるフラーレンナノウィスカにカリウムを添加し、熱処理を施すことにより、超伝導を発現させることに成功したというもの。フラーレンナノウィスカは、フラーレンを原料にした糸状の結晶で、さまざまな長さのものを作製することが可能であり、今回の研究では、宮澤グループリーダーらが、フラーレンの良溶媒飽和溶液にフラーレンの貧溶媒を重層する液-液界面析出法(LLIP法)により作成した平均長さ4.4μm、平均直径0.5μmのものを用いて実験が行われた。

具体的には、まず、フラーレンナノウィスカのC601当量に対して約3当量のカリウムを石英管に真空封入し、カリウムの蒸気を利用した添加実験を200℃で行った。その結果、約24時間の熱処理で、超伝導相の収量がほぼ100%になる試料が得られたという。

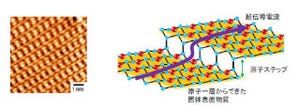

同ナノウィスカは、カリウムを添加しても結晶が崩れることは無く、細長いファイバ状の構造を保っており、磁化測定より求めた臨界電流密度は、5Tの磁場中においても105A/cm2以上と高く、磁場の増加に伴い減少が少ないことが確認された。

このフラーレンナノウィスカの超伝導転移温度はTc=17 Kであり、同時に同温度・同時間の実験を行った従来のフラーレンを用いたカリウム添加での超伝導相収量は1%に満たなかったという。今回用られたフラーレンナノウィスカによる超伝導相収量が高い理由は、LLIP法による生成過程で内部に生じたナノサイズの空隙が、カリウムの拡散を促進し短時間で超伝導相が形成されたものと考えられると研究グループでは説明しているほか、ルビジウムやセシウムなどのアルカリ金属を用いることで、さらに超伝導転移温度の上昇が期待されるとも説明している。

これまで、フラーレンは全体を超伝導体にすることが難しく、バルク体超伝導材料としての応用は考えられてこなかった。しかし、LLIP法を用いることで、フラーレンナノウィスカのみならず、それを束ねた糸状、布状など多様な形状の素材・材料を得ることが可能であり、MgB2などのように超伝導転移温度の高い材料が硬く脆いものが多く、電線などの線状に加工するのに高度な技術が必要であったのに対し、最初から軽く細長いファイバ形状で超伝導化することなどにより、応用研究が促進される可能性が出てきたことを意味する。

また、ありふれた元素でできた軽くてしなやかな炭素材料が主原料であり、同超伝導体は束ねて糸状、さらには布状など、多様な形状に容易に加工することもできることから、従来の超伝導体の概念とは異なる「軽くてフレキシブルな超伝導材料」を実現可能な超伝導素材の実現に向けた道が開かれたと研究グループでは説明している。