東京大学は11月21日、タンパク質でできた世界最小の分子モーター(タンパク質ナノモーター)「F1-ATPase」が実現する、化学・力学エネルギー間の高効率エネルギー変換機構の仕組みを解明したことを発表した。研究は東京大学大学院工学系研究科の野地博行教授および渡邉力也助教らのグループによるもので、成果は「Nature Chemical Biology」に掲載された。

生物の細胞内には、化学エネルギーを使って力学的な運動をするタンパク質でできた分子モーターが存在し、生命活動において重要な役割を果たしている。F1-ATPaseもその1種で、アデノシン3リン酸(ATP)の分解で得られる化学エネルギーを利用して1方向に回転する分子モーターだ。

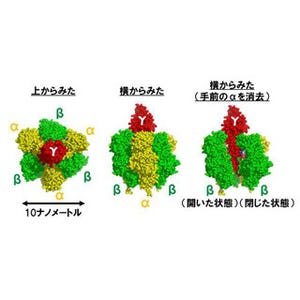

ちなみにF1-ATPaseは直径約10nmで、現在確認されている回転モーターの中では世界最小クラスの大きさとなっている(画像1)。また、現在の科学技術では達成することができない性能を2つ持ち合わせており、それらの作動原理の解明はタンパク質の研究者だけでなく、幅広い学術分野の研究者にとって長年の夢だったのである。

特徴の1つは、エネルギー変換効率が非常に高いということ。F1-ATPaseは、ATPの分解で得られる化学エネルギーを100%の効率で回転運動に変換しているのだ。ガソリンエンジンなどの人工熱機関の効率が40%程度である現状からして、エネルギー変換効率が格段によいことがわかる。

今回の研究で明らかになった1つが、F1-ATPaseの化学反応を構成する3つの反応過程(ATPの結合、ATPの分解、生成物の解離)の内、ATPの結合、生成物の解離過程で大きな回転トルクが出力されることだ(画像2)。

|

|

画像2。F1-ATPaseの回転トルク発生機構。水色の矢印の部分ではATPの結合で駆動し、赤い部分の生成物の解離でも駆動する |

また、F1-ATPaseがATPの結合、生成物の解離で得られる大きな回転トルクを特定の回転角度で1度に出力するのではなく、360度にわたってほぼ一定の回転トルクを出力できるよう分散させて出力していることも判明した。

これは、ロータリーエンジンがガソリンの燃焼で得られる化学エネルギーを力学的な回転エネルギーに変換する過程で高効率化を実現するために採用している機構に非常に似ているという。つまり、人類が長い時間をかけて開発した高効率エネルギー変換システムの基盤技術を、生物は既に何億年もの昔から獲得していたというわけである。

もう1つの特徴は、力学エネルギーを化学エネルギーに直接変換することができる点だ。F1-ATPaseではATPを加水分解して反時計方向に回転運動を引き起こすだけではなく、逆にモーター回転子を逆方向(時計方向)に無理やり回転させるとATPの分解生成物からATPを合成することも可能である。これはガソリンエンジンに例えれば、車輪を回転させて排気ガスからガソリンを合成することと同じだが、現在の科学技術ではこのようなことは不可能である。

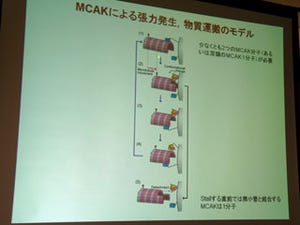

今回の実験では、反時計方向の回転に伴いATPの分解速度が加速すること、またその逆方向(時計方向)の回転に伴い合成速度が加速することの両方を明らかにした(画像3)。

これは、F1-ATPaseが回転角度に応じて連続的にATPの分解しやすさ・合成しやすさを制御していることを意味する。通常、ATPの合成には大きなエネルギーが必要とされているが、大きな力学エネルギーを一度に注入した場合、それを小分けにして注入した場合と比べて、その損失が大きくなってしまうということも知られている。

実験の結果では、モーター回転子を無理やり逆回転させると、非常に小さい力学エネルギーが連続的に注入されるようになっており、合成反応をしやすい環境が「じわじわ」と整うことで、F1-ATPaseが効率的にATPを合成できることを示唆しているようだ。

現在の人工熱機関では、エネルギー変換効率を向上させるため、反応サイクルのタイミングを厳密に制御しているが、それは反応環境をON/OFFの2状態でしか制御できない。もし、F1-ATPaseのように回転角度に応じてじわじわと反応しやすい環境を作り出す制御方法が確立した場合、人工熱機関においてもエネルギー変換効率が劇的に改善し、力学エネルギーを化学エネルギーに直接変換することが可能になると期待されている。