慶應義塾大学(慶応大)の研究グループは、今まで自己抗体に関与すると考えられていたT細胞が、自ら皮膚、粘膜に浸潤し、皮膚炎を起こすことを明らかにした。

同成果は同大医学部皮膚科学教室の天谷雅行教授、高橋勇人助教、河野通良助教らによるもので、米国医学雑誌「Journal of Clinical Investigation」(電子版)で発表された。

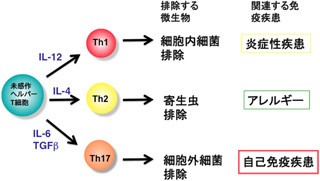

ヒトやマウスには体の外から入って来た微生物などに対して、それらを攻撃して排除しようとする免疫機能が備わっているが、なんらかの原因で自分の体の一部を攻撃しようとする方向に免疫機能が反応してしまう状態を「自己免疫反応」と呼ぶ。

皮膚は表面から主に表皮細胞により構成される表皮、コラーゲンなどからなる真皮と、その下の皮下脂肪から構成され、表皮細胞はデスモグレインという細胞間接着因子を細胞表面に作りだすことで、表皮の構造を保っている。

一方、皮膚炎は薬疹、扁平苔癬、膠原病、骨髄移植の副作用などの際によく見られるが、その他、多岐にわたる疾患で認められ、その際の皮膚を顕微鏡で観察するとT細胞が表皮を攻撃しているような像が観察できる。この病気の仕組みについては、T細胞の中でもCD8陽性T細胞が深くかかわっていると考えられてきたこともあり、別の種類のT細胞であるヘルパーT細胞(CD4 陽性T細胞)の関与はあまり検討されていなかった。

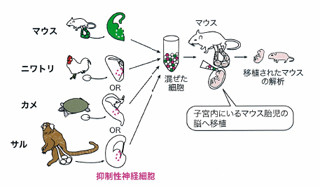

今回の研究では、自己のたんぱく質(デスモグレイン)に反応するヘルパーT細胞を体内で作り出すことができる遺伝子改変マウスを作成し、その様子を観察した。このマウスの作成に用いた元のヘルパーT細胞は、B細胞を教育して天疱瘡を起こすIgG自己抗体をB細胞から産生させる性質を持っていたが、遺伝子改変マウスで作り出されたヘルパーT細胞の性質を調べたところ、天疱瘡を起こす自己抗体の産生は認めず、デスモグレインが存在する皮膚や口蓋粘膜に炎症を起こすことが判明した。

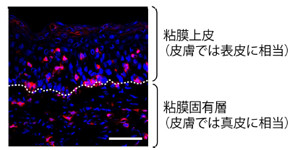

炎症が起こった組織を顕微鏡で観察するとヘルパーT細胞自身が表皮および真皮に入り込み、表皮細胞を攻撃している像が観察された。

|

|

口蓋粘膜上皮に浸潤するT細胞。赤く染まる細胞はデスモグレインに反応するヘルパーT細胞。青く染まる部分は細胞核。ヘルパーT細胞が粘膜上皮内に入り込んでいる像がはっきりと観察できる。白線は縮尺50μmを表す |

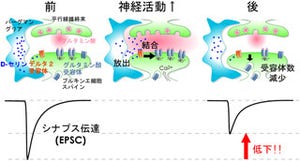

この所見は、薬剤内服に際に出現する薬疹、扁平苔癬、膠原病、骨髄移植の副作用の際に観察される皮膚炎と同様のものであったが、免疫反応を調節するたんぱく質「インターフェロン・ガンマ(IFN-γ)」がない場合、このヘルパーT細胞による皮膚炎は観察されなかった。

一方、デスモグレインを欠損しているマウスでヘルパーT細胞を作り出した場合、上記の皮膚炎を起こす性質に加え、元々このヘルパーT細胞が持っていた天疱瘡を起こす性質も合わせて認められた。さらにT細胞の数がデスモグレインを発現しているマウスと比べて、末梢血中で増加していることが確認された。

この結果は、デスモグレインを認識するヘルパーT細胞は自己免疫反応を介して皮膚炎を起こすことを表しており、その発症にはIFN-γが不可欠であることが同定されたことを意味する。

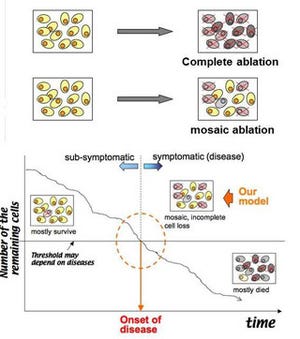

さらに、デスモグレインの有る無しの環境を人工的に作り出すことで、デスモグレインという自己のたんぱくに反応する有害なT細胞を取り除くための機能(免疫寛容)がマウスには存在し、この機能によって有害な自己免疫反応を起こさないようになることも確認された。

今回の研究成果は、薬疹、扁平苔癬、膠原病、骨髄移植の副作用などの際によく観察される皮膚炎、あるいは原因不明の難治性皮膚炎の一群が、ヘルパーT細胞による自己免疫反応の仕組みで起こっていることを明らかにしたもので、研究グループでは今後、IFN-γの作用を弱めるなど、本病態に基づいたより副作用の少ない治療法の開発につながることが期待できるとするほか、開発した皮膚炎を再現する遺伝子改変マウスを利用して、様々な新規治療薬の有効性の検討を行なう事が可能になると説明している。

さらにヘルパーT細胞による自己免疫反応がどのようにして制御されており、なぜそれが破綻して自己免疫疾患が生じるのか、という根本的な原因究明にかかわる研究も可能となるため、自己免疫疾患全般の予防、治療法の確立にも寄与していくことが期待されるとしている。