東京大学(東大)大学院工学系研究科の大岩顕 講師と樽茶清悟 教授、およびNTTの研究チームは、半導体量子ドットにおいて、電子に働くスピン軌道相互作用の大きさを、電気的に制御することに成功したことを発表した。同成果は、東京大学 生産技術研究所の平川一彦 教授との共同研究で得られたもので、2011年7月24日(英国時間)に英国科学雑誌「Nature Nanotechnology」(オンライン速報版)で公開された。

電子には、電荷とスピンの物理量があり、従来の電子デバイスは、電荷を活用することで発展してきた。しかし、半導体プロセスの微細化が物理的な限界を迎えつつあり、新たなデバイスとして、スピントロニクスに注目が集まっている。この電子のスピンの性質を用いて、量子力学に基づいて情報の伝達や計算を行う量子情報処理が、絶対に安全な暗号技術や、莫大なデータベースの検索など、次世代の高度情報化社会を支える技術として研究が進められている。

量子情報の基本単位は量子ビットと呼ばれ、光の最小単位である光子はその代表で、量子情報の長距離通信を担う。1つの電子スピンも量子ビットとして用いることができるが、通常のトランジスタなどの半導体素子では多数の電子が動き回っているため、単一の電子スピンを操作・検出することは困難であった。そこで数個の電子を閉じ込めた半導体量子ドットがスピン量子ビットとして有望視されている。基本的な演算は、1つの電子スピンの方向を操作(回転)することだが、そこで鍵となるのがスピン軌道相互作用である。すでにスピン軌道相互作用を含めいくつかの方法で、量子ドット中の単一電子スピン操作が実現されている。

スピン軌道相互作用を利用すると、電界は磁場に変換されて電子スピンを回転させることができる。スピン軌道相互作用が強ければ、高速に回転させることができるが、スピン軌道相互作用はスピンの方向が乱れる(緩和)要因でもあり、情報を長い時間保持しておくためには、スピン軌道相互作用は弱いほうが望ましいと考えられており、そのため、スピン軌道相互作用を単一の素子中でうまく利用して、高性能なスピン量子ビットを実現するには、量子ドット中の電子数を一定に保ったまま、その大きさを電気的に制御する技術が必要不可欠とされているものの、これまで量子ドットでは、電子数一定のままスピン軌道相互作用の電気的制御に成功した例はなかった。

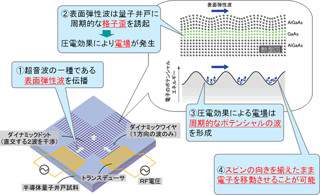

今回、研究チームでは、スピン軌道相互作用が強い材料であるInAsの自己形成量子ドットの研究に取り組み、量子ドットに近接するように配置したサイドゲート電極に電界をかけ、量子ドット中の電子の位置や広がりを効果的に制御できる方法を独自に開発した。この成果は、近藤効果によりスピン軌道相互作用を正確に計測する方法を開発し、サイドゲート電極法と組み合わせることで、スピン軌道相互作用の大きさの電気的な制御が可能という着想のもとで行われた。

近藤効果は、磁性不純物を含む金属の、低温で現れる電気抵抗極小現象として観測され、これを理論的に解明した近藤淳博士にちなみに呼ばれる効果で、量子ドットでは、量子ドット内に磁気モーメントが存在する場合、量子ドット中の電子と電極中の電子が互いにスピンが反平行な状態を作り、量子ドット内の磁気モーメントを打ち消す効果を指す。これにより量子ドットには共鳴状態が形成され、量子ドット中の電子と反発しあい、本来電子が量子ドットを通れない領域であっても、電子が通りやすくなる効果を得られる。

具体的には、半導体基板表面に析出したInAs自己形成量子ドットを用いて、量子ドットに直接ナノギャップ電極を取り付け、単一量子ドットの電気伝導を測定した。量子ドットの下方のバックゲートと呼ばれる金属的な層に電圧(VG)をかけることで、量子ドットの電子状態と電子数を制御することが可能となる。さらにスピン軌道相互作用を制御するために、ドットのすぐそばにサイドゲート電極を設置した。

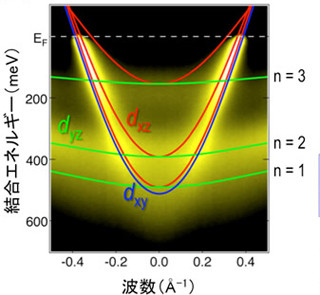

量子ドット中の電子状態は、スピンと軌道によって特定される。例えば、軌道aという指標の状態には↑と↓の2つの電子スピン状態がある。ここで磁場をかけると、スピンや軌道に応じて状態のエネルギーが変化する。InAs量子ドットでは、スピンと軌道が異なる2つの状態が「交差」する。ここで、スピン軌道相互作用が働くと、スピンと軌道が異なる2つの状態は混じり合って、図3の右の図に示されるように、交差ではなく「反交差」が生じる。したがって、この反交差からスピン軌道相互作用の大きさが測定できる。

|

|

図3 スピン軌道相互作用の効果と伝導度スペクトル。左図はスピンと軌道が異なる2つの状態のエネルギー状態図で、「↑」と「↓」はスピン、aとbは軌道の指標を表す。2つの状態はスピン軌道相互作用により反交差を起こす(右図)。Δはスピン軌道相互作用エネルギー |

しかし、従来の量子ドット測定法ではエネルギー分解能により直接、正確に測定することは困難であった。今回の実験では、近藤効果によって反交差を観測できるという着想に基づき検証実験を行った。近藤効果が起こると、量子ドットの伝導度(電流の流れやすさ)は量子ドット中の電子スピンの状態に敏感に変化する。もし2つのスピンの状態が交差していれば、ナノギャップ電極間の電圧(Vsd)がゼロ付近で電流が流れ、ゼロ電圧付近に1つの伝導度ピークが観測される。逆に一致せず反交差している場合、2つの状態のエネルギー差(2Δ)に対応する電圧Vsdの位置にそれぞれ伝導度ピークが現れ、伝導度ピークが分裂し、1つになることはない。

図4の右図は、実際に近藤効果が起こっている領域で、電圧Vsdと磁場の関数として伝導度を測定した結果で、2つの破線が最も接近した磁場でも伝導度は分裂したピークを示し、図3右と類似の反交差が観測された。この反交差から、スピン軌道相互作用エネルギーを定量的に測定できたほか、観測された反交差がスピン軌道相互作用によるものであることを実験とNTTの理論解析の比較により裏付けを行った。

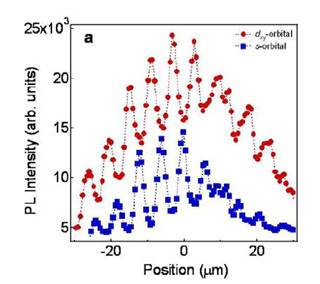

図5の左図はサイドゲート電圧Vsgを加えた時の、ピーク分裂を示したものだが、サイドゲート電圧をマイナスからプラスへ変化させていくと、分裂の大きさも増大することが確認された。これは、サイドゲート電圧によりスピン軌道相互作用の大きさを変化させたことを示しており、この時、スピン軌道相互作用エネルギーの大きさΔを、50~160μeVの範囲で変化させることに成功した。

|

|

図5 スピン軌道相互作用エネルギーのサイドゲート電圧依存性。左は近藤効果による伝導度ピーク分裂のサイドゲート電圧依存性。分裂の大きさがサイドゲート電圧で変化する様子が分かる。一方の右は異なる電子数領域で観測したスピン軌道相互作用エネルギーのサイドゲート電圧依存性。関与する電子状態の違いを反映して、異なる傾向を示す |

この実験で重要な点は、量子ドットの電子数を変化させずにスピン軌道相互作用だけを制御したことで、図5の右図は、電子数が異なるバックゲート電圧領域で測定したスピン軌道相互作用のサイドゲート電圧制御を示したものだが、電子数を変え、関与する状態(軌道)が変わると、サイドゲートに対する依存性が変わることが分かる。このことから、今回観測したスピン軌道相互作用の電気的制御のメカニズムは、横方向からのサイドゲート電圧による電子の位置や広がり方の変化の程度が、関与する2つの状態で違ったためスピン軌道相互作用の大きさが変わったのだと推測することができると研究チームでは説明している。

なお研究チームでは、今後は、量子ドットやサイドゲートの改良を進め、より広い範囲でスピン軌道相互作用を制御することを目指すとしている。また、今回の成果は、スピン量子ビットの高速性や集積性を向上させるブレークスルーにつながると期待されることから、将来的には、電子スピンを操作する時には、スピン軌道相互作用をオンして、強いスピン軌道相互作用により高速に回転させ、電子スピンの向きを長時間記憶する時には、オフしてスピン軌道相互作用を弱くする、理想的な機能を持つ電子スピン量子ビットやスピン軌道相互作用スイッチング素子の開発を進めていくとしている。