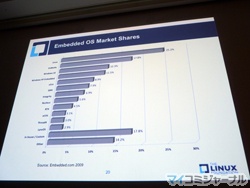

その背景には3つの理由と3つの課題があると同氏は説明しており、理由の1つ目としては、「第1にコストを節約できること」という。特に民関機器分野は高機能化やリッチコンテンツ化が要求されながらも、製品価格は低下させることが市場から要求される。「製品のライフサイクルは短くなり、それに伴い利益は下がる。しかし開発/製造コストは増加し、競争も激化する現状において、Linuxを活用することで共有型開発にシフトでき、それによりコストの共有と開発速度の向上も可能となり、結果として利益の拡大につながる」(同)としており、組み込み市場における最大のOSはすでにLinuxであることを強調する。

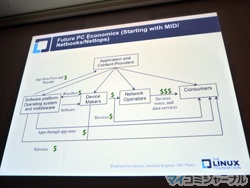

2つ目の理由は、「PCの再定義が起きつつある」ことで、「業界全体がPCというものがどういったものであるのかを改めて定義しようとしている」(同)という。何をもってPCとするのか、これまでPCといえばデスクトップPCとノートPCというカテゴリのみであったが、現状、PCと同様のことができるデバイスはスマートフォン、MID、ネットブック、スマートブックなど拡がりを見せている。また、ネットワークに接続、ということを考えてみると、eBookであろうとネットTVであろうとクルマや飛行機もつながるのが現状であり、「そうしたすべてが新しいPCと呼んでも問題ないと考えている。それというのも、キラーコンテンツがインターネットだからだ。ユーザーはインターネットにつながることを求めており、幅広いデバイスにおいて多くの情報の共有をしたいと願っている。その中には今、我々が想像もしていないデバイスもあるだろう。新しいデバイスによる新ビジネスも出るかもしれない。ただ1つ、そこに共通点があるとすれば、Linuxである」(同)ということだ。

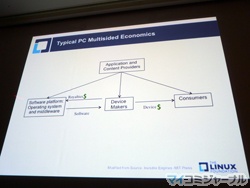

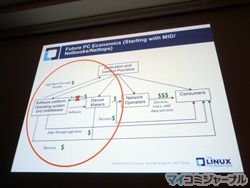

何故共通点がLinuxであるということなのか、それについて同氏は「PCの定義が再構築されることで、業界の利益の生み出し方も変わる」と説明する。つまり、これまでのPCビジネスはOSなどをデバイスメーカーが購入してきて、PCに組み込んでユーザーに販売してきたスタイルが基本だったわけだが、「こうした状況は現在明らかに変わりつつある。どちらかというと携帯電話の販売スタイルに近づいている」(同)とそのビジネススタイルの変化を指摘する。具体的には、携帯電話は普通に販売する方法のほか、本体の販売価格を抑えて通信料でそのコストを回収していくというビジネススタイルだが、PCもFree Laptopが登場してきており、通信料金に本体価格を載せて販売するスタイルも登場してきた。

「しかし、ネットワークにつなげるためにはプラットフォームプロバイダにコストを支払う必用が出てくる。そして、例えばアプリケーションデベロッパーはiPhone向けApp Storeでの売り上げの30%をAppleに支払う必用がある。オープンプラットフォームを活用すれば、OSのロイヤリティを支払う必用が無くなる上に、独自のアプリケーションストアの構築もできるというメリットも得られる」(同)というのがLinuxが共通点とする所以である。

そして3つ目の理由が「独自サービスを生み出すことができる」という点である。オープンプラットフォームによるOSコストの減少に加え、より付加価値を高めるサービスをネットワーク上で提供しユーザーに使ってもらうことで利益も向上させることが可能になる。