では逆に3つの課題はというと、1つ目は"cooperation"で、さまざまディストリビューションが存在するLinuxに対し、「多くに人たちが一緒に協力していくことで、今まで以上により広く活用できるLinuxが生み出される。MeeGoはその象徴となるだろう」(同)としている。

2つ目は、"unified defence and legal understanding of open source"としており、法的な部分を指摘する。

そして3つ目は"hit&finish"で、「ユーザーはあまりにも長い間、世の中にはフリーだが使いにくいものか、高いが使いやすいものかの選択を強いられてきた。しかし、我々はフリーながら使いやすいものを作る必用があり、それを目指していく」(同)とし、MeeGoがそうした動きの中心となることを強調する。

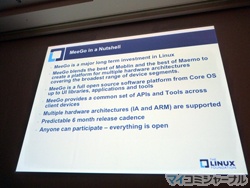

「何にも参加しなくてもMeeGoは使える。使いたいと思った人が使えば良い。自分のやりたい形で、好きなアプリを作成し、アプリケーションストアも自分で作って提供することができる」(同)。そういうことが可能なMeeGoは、携帯機器だけではなく、共通のAPIを活用することで、さまざまな機器で同じような操作感を実現できることとなる。また、CPUアーキテクチャもx86もしくはARMをサポートしているが、「今後はより多くのアーキテクチャもサポートしていく予定」とさらなる分野への対応に向けた取り組みが進められていくことを示す。

最後に同氏は、「すべての機器で同じソフトウェアを同じように使いたいとユーザーは考えている。そうした要求にMeeGoなら応えることができる。The Linux FoundationはMeeGoがLinux全体の発展に必用だと考えた。だからこそMeeGoの開発に関与することを決定した」とThe Linux FoundationがMeeGoに関与する意義を説明、より多くの人たちにもMeeGoに関与してもらい、そしてLinux Foundationにも入ってもらえればと期待を覗かせた。

なお、MeeGoは6カ月ごとのアップデートが予定されており、初版となるMeeGo V1.0が2010年4月末もしくは5月初旬にリリースされることが予定されており、10月ころに同V1.1、2011年の4月ころに同V1.2のリリースが予定されている。同セミナー自体もクローズドセッションの際に福安氏が「今回はSpringと名前を付けたが、今後も定期開催を計画しており、次回は7月ころに開催できればと思っている」と、今後も開催を続けていくことを明言しており、さまざまな講演などができるよう多くの人に呼びかけを行っていくとした。