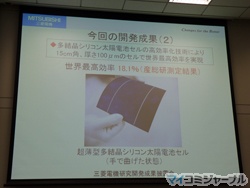

多結晶シリコン太陽電池で変換効率19.3%を達成

これまで15cm角の多結晶シリコン太陽電池セル(厚さ200μm)の変換効率は、同社が2009年に達成した19.1%が最高とされていたが、今回それを0.2ポイント向上させ19.3%を達成した。また、同技術を厚さ100μm化したセルに適用した場合でも変換効率18.1%を達成したという。

採用した具体的な技術としては、電極とSiウェハ間の接続抵抗で熱によるロスが発生する点に着目、電極形成前のウェハに清浄化処理を施して電気的接触状態を改善することで、接続抵抗を従来比で4%低減することに成功した。

また、太陽光の利用効率を高めるためにセル表面の反射率を低減させることができる「ハニカムテクスチャー構造」を採用したほか、セルを透過する赤外線をセル裏面で反射させ有効利用する裏面反射構造を採用した。

これらの技術の統合により、セル1枚あたりの出力は従来の4.16Wから4.20Wへと約1%向上したという。

薄膜太陽電池で変換効率14.8%を達成

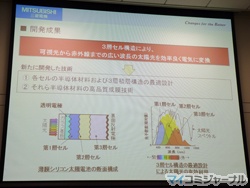

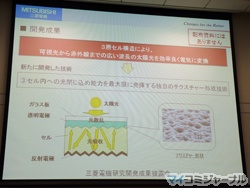

薄膜Si太陽電池では、3層構造を採用。それぞれの層に異なる波長を吸収するための最適設計して別個に膜を形成することで、可視光から赤外線まで幅広い波長の光をそれぞれの発電層にて吸収することが可能となった。

また、透明電極の表面に凹凸を形成して光閉じ込め効果を高めるテクスチャ形成技術を新たに開発。これらの技術を用いることで5mm角のセルにおいて変換効率14.8%を実現した。

なお、久間氏はこの変換効率について、「あくまでこれは通過点。我々の目標は薄膜太陽電池で結晶系の変換効率を超すことにある」とし、より高い変換効率の実現に向けた研究を進めていくことを強調した。

太陽光発電システムの出力を向上

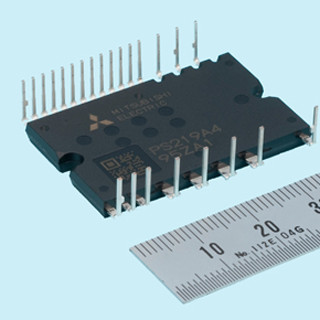

太陽光発電はシステムで考えた場合、太陽電池セルで発電した電気をパワーコンディショナを介し、それぞれの電気機器に供給する形となる。そのため、いくら太陽電池セルの変換効率が高くてもパワーコンディショナの変換効率が低ければ、電気機器に供給できるトータルの電力量は低いままとなってしまう。

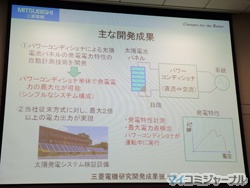

そのため、同社では出力電力を増やすためのアプローチとして、太陽電池セルの発電効率向上のみならず、パワーコンディショナの電力変換効率の向上や、太陽電池パネルが出力できる電力を効率よく取り出す技術などにも注力しており、久間氏も「すでに民生向けパワーコンディショナでは独自の階調制御インバータ技術を用いることで電力変換効率97.5%を達成、これを100kW機でも可能とする機器を提供する」と、民生から産業分野まで幅広く高効率を実現できるパワーコンディショナの提供を行うことを明らかにした。

また、太陽光発電では、パネル(アレイ)の一部に日陰ができると、発電特性が1つのピークではなく、複数のピークを持つようになり、従来の最大電力点追従(MPPT)制御ではパワーコンディショナで取り出せる電力を低下させることが問題となっていた。

今回、同社ではアレイの発電特性(出力電力-出力電圧特性)を自動計測する技術を開発。これにより、時間や天候などにより変化する発電特性について、常に最大電力出力点を選択することが可能となり、発電能力を常に最大にすることができ、結果として従来のMPPT制御と比較して、日陰の出来方によっては、2倍以上の電力を出力することが可能になるという。

キャパシタ+バッテリの蓄電デバイス

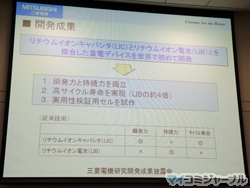

リチウムイオンバッテリは持続力(電力貯蔵量)は高いが、瞬間的に高い電力を充放電(出力)する能力は低いのが課題となっている。

一方、キャパシタは電力の貯蔵量は少ないものの、瞬間的に大きな電力を充放電することができるデバイスであり、電力の貯蔵量を増加させる技術開発が各所にて進められている。

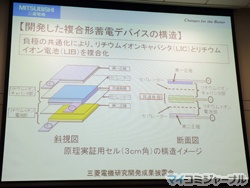

今回、同社では、1枚の負極を共有するリチウムイオンキャパシタとリチウムイオン電池をセルの内部で一体化した構造を採用した複合型蓄電デバイスを開発。3.2Vのリチウムイオン電池を選択、キャパシタがその動作電圧を挟む2Vから4Vの電圧帯を受け持つことで、急速な充放電をキャパシタが受け持ち、長時間の充放電を電池が受け持つことが可能となり、瞬発力と持続力の両立が可能となった。

同社の実験では、原理実証用に3cm角のセルを作製、急速充放電でのサイクル寿命がリチウムイオン電池単体に比べ、約4倍に向上できることが確認されたほか、扁平巻回形10Wh級6cm×9cmセルで、3kW/kgの出力密度を維持しながら、エネルギー密度が一般的な電気二十層キャパシタの約10倍、リチウムイオン電池に近い約60Wh/kgを得ることに成功したという。

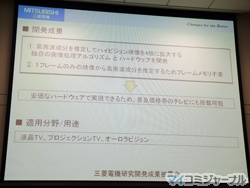

次世代ハイビジョン向け超解像技術

次世代ハイビジョン(4K2K)は現行のフルHDと比べての約4倍の画素数となり、より鮮明な映像の表示が求められるようになる。しかし、フルHDのコンテンツの活用などを考えると、そうした既存コンテンツのアップスケーリングが求められることとなるが、単純に画素を拡大するだけでは、高精細なパネルでは不鮮明な映像となり、映像価値としては低いものとなってしまう。

解像度の低い映像を高解像のものに変換する技術として超解像が注目されているが、同社では今回、同技術を活用、1フレームのフルHD映像から複数の解像度で高周波成分を抽出、4K2Kに拡大した際に持つべき高周波成分を推定して映像を作成できるアルゴリズムを開発した。

一般的な超解像技術では複数枚のフレームで実施するため大容量のフレームメモリが必要となるが、今回開発された技術は1フレームから高周波成分を推定するため、演算量を従来に比べ減らすことが可能。結果として、メモリ量などを減らすことが可能となり、システムコストを低減させることができるようになる。