低消費電力化したOLED

東芝モバイルディスプレイ(TMD)のブースでは、ノートPCに搭載されているLCDなどを展示しているほか、3.2型のOLEDやSOG(System On Glass)の参考出展を行っている。

3.2型のOLEDは、2008年に発表したものに比べ、材料の変更やEL層の構成の改良などを行った結果、従来の2,2型QVGA(精細度182ppi)のパネルから解像度がWVGA(精細度302ppi)に向上しながら、相対的に電力を30%削減することに成功したという。

基本的に「マザーガラスが許せば大きいサイズのパネル製造も可能」(同社説明員)としており、同社のターゲットとしているノートPC向けLCDクラス程度の中小型についてはほぼカバー可能としている。なお、量産についてはカスタマ側の要求度と需要によるとしている。

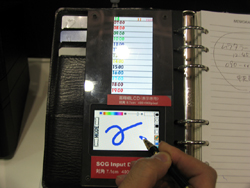

一方のSOGは、ガラス基板上にセンサや情報処理のための回路などを実装する技術。今回はパイロットの協力により、パイロットが提供する光を発するペン(光ペン)でパネルに触れるとパネルが反応するというデモを見せていた。これは、搭載しているセンサを光に反応するように改良したもので、従来は指の影や光の反射により反応を行っていた。センサの改良が可能ということが証明されたことで、「将来的には乗せるだけで紙に書かれているものを読み取るスキャナ機能が可能になるめどがついた」(同社説明員)としている。なお、今回は2.8型のWQVGA品を展示していたが、試作品としてはさらに高い解像度のものも出来上がっており、今後、解像度を引き上げたSOGの実用化に向けた取り組みを進めていきたいとしている。

曲がるプラズマディスプレイ

篠塚プラズマは、プラズマチューブアレイ(PTA)技術を活用したフレキシブルなプラズマディスプレイ「SHiPLA」のデモ展示を行っている。

PTAは、PDPと同じ発光原理を採用した太さ1mmのチューブ(プラズマチューブ)内にRGBの各蛍光体を1色ずつ入れたものを並べることで、大画面化を実現するFPD。会場では145型の曲面ディスプレイでのデモが行われている。これだけの大きさながら、LCDやPDPに比べ低消費電力化が可能で、42型で100W(PDP比1/2.5の消費電力)が可能とのこと。

チューブをつなぎ合わせることで、大画面化が可能なほか、次世代としては、直径1mの円柱にPTAを巻きつけた状態での映像表示を行う予定とのこと。

また、高画質化についてもPDP技術の応用が可能なことから、ドライバICなどを作りこむことでさらなる高品質画像の表示も可能になるという。

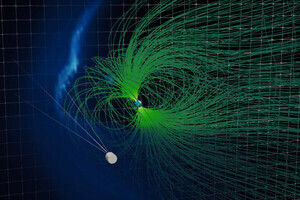

飛び出すではなく奥行きの立体表現を実現

PureDepthのブースでは、同社のマルチ・レイヤ・ディスプレイ(MLD)技術を用いたパネルの実演を行っていた。例えばブース前面に展示されている22型パネルでは市販の静電容量式タッチセンサと組み合わせることで、3D画面でのタッチアプリケーションのデモを触ることができる。

なお、同社のMLD技術は、一般的な3Dディスプレイ技術と異なり、画像を飛び出させるのではなく深さや奥行き感を出すことで立体感を出すというもの。1つのモニタ内に2枚のLCDパネルを重ね合わせることで実現する。2枚のパネルを重ねることで生み出される物理的な深さにより、自然な立体表現が可能となり、3D表示で問題となる「3D酔い」の発生を抑えることができるのが特長。

今回展示しているタッチセンサ対応パネルモデルについても、米国ではすでに実用化されて導入実績もあり、日本でもアミューズメント系の機器やデジタルサイネージなどでの活用を見込んでいるという。また、3.5型の携帯機器向けMLDも始めて展示。こちらは前面パネルにグレースケールと後面のカラーパネルから色を出すことで、視覚効果はそのままに、製造コストと消費電力を抑えることができるとしている。